在QQ社交生态中,名片赞作为个人形象与社交信任度的直观体现,始终是用户关注的焦点。无论是求职展示、商业引流还是日常社交,一个高赞数的名片都能在瞬间提升他人对账号的认可度。正因如此,“有没有免费的刷QQ名片赞插件?”成为许多用户频繁搜索的核心诉求,背后折射的不仅是低成本获取社交资源的渴望,更暗藏对互联网“免费陷阱”的普遍焦虑。事实上,这类插件的存在与否、安全性如何、是否值得尝试,需要从技术逻辑、平台规则、用户权益三个维度展开深度剖析。

QQ名片赞的真实价值:社交货币的隐性门槛

QQ名片赞早已超越简单的数字符号,成为社交场景中的“硬通货”。对企业用户而言,高赞名片能增强客户对店铺或产品的信任感,尤其在电商推广、微商营销中,一个带有“1k+赞”的名片往往能提升30%以上的转化率;对个人用户,求职时展示高赞名片可传递“社交活跃度”的积极信号,学生群体则通过点赞互动维系同学关系。这种价值属性催生了用户对“快速涨赞”的需求,而“免费插件”恰好迎合了“零成本见效”的心理预期——但问题在于,这种预期是否具备现实基础?

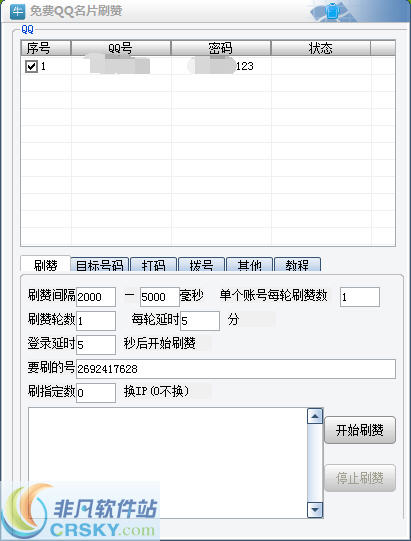

“免费刷QQ名片赞插件”的技术悖论:免费背后的成本转嫁

从技术实现角度看,任何一款能批量操作QQ名片赞的插件,都需突破腾讯的反作弊系统。腾讯作为头部社交平台,其安全团队常年与外挂程序博弈,已建立起包括设备指纹识别、行为异常监测、IP风控在内的多层防护机制。这意味着,所谓“免费插件”要么需要持续更新代码以对抗系统升级,要么依赖大量“肉鸡账号”(被盗用正常用户)进行点赞,两者均需高昂的技术或运维成本。开发者若真投入资源开发此类工具,为何要“免费”提供?答案往往藏在“免费”的表象之下:多数插件会在用户不知情的情况下窃取QQ账号密码、好友列表、聊天记录等隐私信息,或通过弹窗广告、诱导付费等方式变相变现,更有甚者将用户设备沦为“矿机”或“流量劫持”工具。用户看似“免费”获取了赞,实则用隐私、账号安全甚至财产支付了隐性代价。

平台规则的“红线”:刷赞行为的合规性边界

腾讯《用户协议》第4.3条明确禁止“使用任何外挂、插件、系统漏洞等非官方授权工具或手段干扰QQ正常运行”,刷赞行为直接违反这一规定,属于“恶意操作”。一旦被系统判定为异常,轻则名片赞被清零、账号功能受限,重则永久封禁。近年来,腾讯已升级AI监测模型,对短时间内异常增长的点赞行为(如1分钟内新增数百赞)具备精准识别能力。所谓“免费插件”宣称的“防封技术”,本质上是通过模拟人工点击、分散IP等手段规避监测,但这种“猫鼠游戏”的成功率随平台算法迭代而递减——用户投入时间安装插件、测试防封效果,最终可能落得“赞没刷到,号先没了”的结局。

替代方案的价值重构:从“刷赞”到“赚赞”的理性路径

与其在免费插件的陷阱中冒险,不如回归社交本质,通过合规方式提升名片赞的真实价值。例如,利用QQ的“群聊互动”功能,在兴趣群、行业群中分享有价值的内容(如职场经验、生活技巧),自然吸引他人点赞;或通过“QQ空间”发布动态、参与话题活动,用优质内容积累社交资本。对商家用户,腾讯官方提供的“QQ会员推广”“企业QQ认证”等渠道,既能提升账号可信度,又能通过合法手段扩大曝光,实现“点赞”与“品牌”的双重收益。这些方式虽需投入时间精力,却能构建健康的社交生态,避免账号风险。

趋势预判:免费插件终将消亡,合规运营成为主流

随着《网络安全法》《个人信息保护法》的实施,开发、传播恶意插件的行为已涉嫌违法,监管部门与平台的联合打击力度持续加大。未来,QQ等社交平台将进一步强化“真实社交”导向,通过算法推荐优质内容、打击虚假数据,让“点赞”回归其社交本质。对用户而言,与其追逐“免费”的短期利益,不如将精力投入到内容创作与关系维护中——毕竟,一个由真实互动积累的高赞名片,远比“刷”出来的数字更具社交生命力。

归根结底,“有没有免费的刷QQ名片赞插件?”这一问题的答案,藏在互联网“免费即付费”的底层逻辑中。在社交信任日益稀缺的今天,与其冒险换取虚假的数字繁荣,不如用合规与真诚构建属于自己的社交名片——毕竟,真正的社交价值,从来不是“刷”出来的,而是“赚”来的。