朋友圈刷赞免费版真的靠谱吗?这个问题背后,折射出的是当代社交媒体用户对“社交价值”的焦虑与对“捷径”的渴望。当朋友圈点赞数成为个人形象、商业展示甚至情绪价值的量化指标时,“免费刷赞”工具应运而生,打着“零成本、高效率”的旗号,吸引着无数用户点击。但剥开“免费”的外衣,这种看似便捷的操作,真的能带来预期的社交增益吗?还是说,它只是另一种形式的“数字陷阱”?

朋友圈点赞的原始价值,本应是真实社交关系的自然映射。一条动态获得点赞,往往意味着朋友看到了、认同了、愿意互动,这种基于真实人际关系的反馈,构成了社交媒体的情感基础。然而,随着社交场景的商业化——微商晒单、KOL种草、职场人打造“人设”——点赞逐渐异化为一种“社交货币”。高点赞数=高认可度=强影响力,这种逻辑催生了“刷赞”需求。用户开始追求“数字繁荣”,而非真实互动,而“朋友圈刷赞免费版”恰好抓住了这种心理,承诺“无需付费、无需等待,一键提升朋友圈格调”。

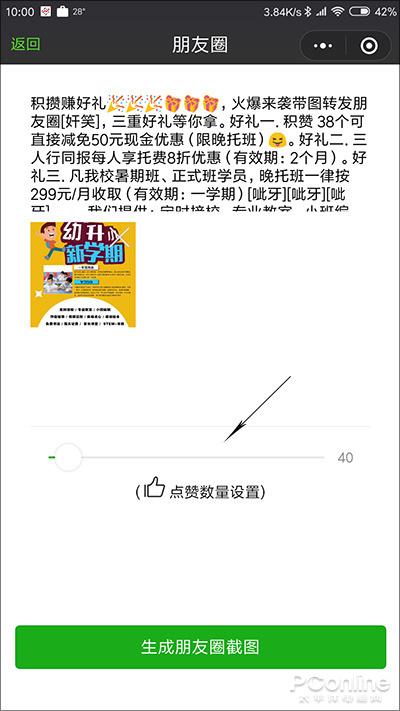

那么,免费刷赞工具究竟如何实现“免费”?从技术逻辑看,其核心无非两种路径:一是通过模拟用户行为,利用自动化脚本批量给指定朋友圈点赞,这种操作需要突破微信的接口限制,本质上属于“非常规访问”;二是诱导用户完成特定任务(如转发广告、下载App、授权个人信息)以换取“点赞服务”,将用户流量转化为商业收益。前者直接违反平台规则,后者则以“免费”为饵,暗藏数据收割的风险。当用户使用这类工具时,往往需要授权其访问微信好友列表、朋友圈权限,甚至通讯录——这些敏感信息一旦被滥用,轻则导致账号异常,重则面临信息泄露、财产损失的风险。

朋友圈刷赞免费版的“靠谱”,本质上是一场用短期数字泡沫换取长期社交风险的成本置换。所谓“免费”,从来都不是无成本的。用户付出的成本,可能是账号安全(微信对刷赞行为的监测日益严格,轻则限流,重则永久封禁),可能是数据隐私(免费工具背后的开发者可能通过非法手段获取用户信息),甚至可能是真实的社交价值。当朋友圈充斥着“僵尸点赞”——来自陌生账号、无互动痕迹、内容与自身圈层毫无关联的点赞时,这种虚假的“繁荣”不仅无法提升个人影响力,反而会让真正的好友感到不适,认为用户在“刷存在感”,从而疏远真实的人际关系。社交的本质是“连接”,而非“表演”;是“互动”,而非“数据”。当用户沉迷于刷赞带来的数字快感时,恰恰是在用虚假的表演替代真实的连接,最终陷入“越刷赞越孤独”的怪圈。

更值得警惕的是,免费刷赞工具的泛滥,正在扭曲社交媒体的价值生态。对于普通用户而言,过度关注点赞数会让人陷入“数字焦虑”,为了维持高点赞而发布同质化、迎合性的内容,丧失表达自我的真实意愿;对于商业场景而言,虚假点赞会误导消费决策——当一条产品的点赞远高于实际购买人数时,所谓的“爆款”不过是数据泡沫,最终损害的是整个行业的信任体系。而平台层面,为了维护健康的社交环境,必然会加大对刷赞行为的打击力度,这意味着使用免费刷赞工具的用户,随时可能面临“账号凉凉”的风险,前期投入的所有“数字资产”瞬间归零。

那么,面对“朋友圈刷赞免费版”的诱惑,用户究竟该如何抉择?答案或许在于回归社交的本质:与其追求虚假的数字繁荣,不如投入时间经营真实的互动。比如,在朋友动态下真诚留言,参与有意义的社群讨论,发布能引发共鸣的原创内容——这些真实的互动,才能真正积累社交资本,让朋友圈成为情感交流的温暖角落,而非数字竞赛的冰冷战场。对于商业用户而言,与其依赖刷赞制造虚假繁荣,不如深耕内容质量、提升服务价值,用真实的用户口碑替代虚假的点赞数据,这才是可持续的“靠谱”之道。

朋友圈刷赞免费版真的靠谱吗?当“免费”的代价是账号安全、数据隐私和真实社交关系的贬值时,答案已然清晰。社交媒体的价值,永远不在于点赞数的多少,而在于连接的深度与温度。与其在数字泡沫中迷失,不如回归真实,让每一份点赞都承载着真诚的认同,让每一次互动都成为情感的纽带——这,才是“靠谱”的社交之道。