在社交媒体蓬勃发展的当下,说说平台作为用户分享生活、表达观点的重要场景,其互动数据——尤其是点赞量,已成为衡量内容影响力的重要指标。然而,随着“刷赞点赞”行为的悄然滋生,用户对互动真实性的质疑声日益高涨。以“梓豪在说说平台上刷赞点赞的行为是否真实可信?”为核心,我们需要深入探讨社交数据真实性的边界、刷赞行为的本质逻辑,以及如何辨别互动可信度的多维维度。

说说平台的点赞机制,本质上是一种社交货币的流通。用户通过点赞表达认同、支持或简单的关注,这种低成本互动既能满足发布者的情感需求,也能让平台算法识别内容的受欢迎程度,从而给予更多曝光。但当点赞量成为某种“KPI”——无论是个人品牌塑造、商业合作谈判还是社交圈层地位的象征——刷赞行为便有了生存土壤。梓豪的行为是否真实可信,关键在于其点赞数据的生成逻辑是否符合社交互动的自然规律,而非单纯看数字的高低。

从动机层面剖析,梓豪的点赞行为可能存在两种截然不同的路径。其一,是“真实互动下的自然积累”。若梓豪长期活跃在说说平台,内容风格鲜明(如生活分享、观点输出),且能持续引发用户共鸣,其点赞量随时间推移稳步增长,用户画像分散(涵盖不同地域、兴趣标签的真实用户),互动时间分布符合日常活跃规律(如早晚高峰、午休时段),那么这种点赞行为便具备高度可信度。此时的点赞,是社交关系的真实投射,也是平台生态健康度的体现。

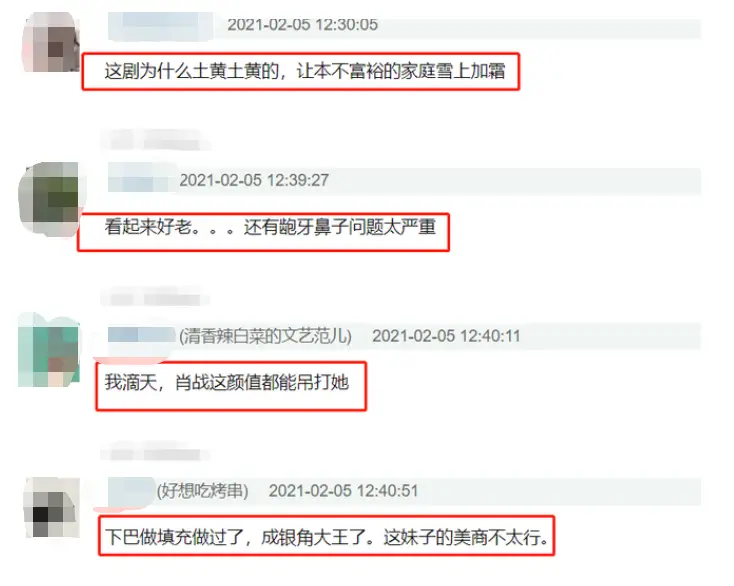

其二,则是“非自然干预下的数据造假”。若梓豪的点赞量在短时间内出现异常飙升(如一条说说在1小时内点赞突破千次),或点赞用户高度集中(多为同地区、同设备、无历史互动记录的“僵尸号”),甚至点赞行为与内容主题严重脱节(如严肃话题下出现大量“秒赞”痕迹),则其可信度便大打折扣。这类行为往往借助第三方刷赞工具,通过机器模拟或人工点击实现数据“注水”,本质上是对社交信任机制的破坏。

判断梓豪行为的真实性,需跳出“唯点赞量论”的误区,转而关注“互动质量”这一核心维度。真实可信的点赞,往往伴随着更丰富的社交行为链:评论区的深度讨论、转发的二次传播、私聊的进一步沟通。例如,梓豪的某条说说若引发用户在评论区展开热议,甚至出现不同观点的碰撞,这种“点赞+评论+转发”的组合拳,远比孤立的数字更能体现内容的真实影响力。反之,若一条说说点赞量高,但评论区冷清、转发量寥寥,则数据造假的概率便显著提升。

平台算法的迭代,也为辨别刷赞行为提供了技术支撑。当前主流社交平台已通过多维度数据建模,识别异常互动模式:如同一IP地址的频繁点赞、设备指纹的重复出现、用户行为轨迹的非连续性(如深夜集中点赞)。若梓豪的点赞行为频繁触发平台的异常检测机制,导致点赞数据被系统限流或标记为异常,这本身就是对其行为可信度的直接否定。此外,平台对“刷赞产业链”的打击力度不断加大,从封禁违规账号到向用户推送“异常互动提醒”,都在倒逼用户回归真实互动的本质。

更深层次看,梓豪的行为是否真实可信,折射出的是社交平台的价值导向问题。当点赞量成为衡量内容价值的唯一标尺,用户便会陷入“数据焦虑”,不惜通过刷赞等手段“包装”自己。这种恶性循环不仅劣化平台内容生态(优质内容因数据差被淹没,低质内容因刷赞获得曝光),更会扭曲用户的社交认知——将“被点赞”等同于“被认可”,将“数字”等同于“价值”。反之,若平台能优化算法推荐机制,降低对点赞量的权重倾斜,转而重视内容本身的深度、创意与情感连接,用户的互动行为自然会回归真实。

对梓豪个人而言,若其点赞行为确系真实互动,那么这种基于社交关系的“可信点赞”,不仅能为其个人品牌积累正向资产,还能形成“真实互动-优质内容-更多曝光”的良性循环;若涉及刷赞,短期内或许能获得虚假的“流量光环”,但长期来看,一旦数据造假被揭露,不仅会失去用户的信任,更可能面临平台规则的制裁,得不偿失。

归根结底,梓豪在说说平台上刷赞点赞的行为是否真实可信,取决于其是否遵循社交互动的自然逻辑,是否经得起“互动质量”“用户画像”“平台检测”等多维度的审视。在社交媒体日益成为“数字社会基础设施”的今天,真实可信的互动不仅是用户个体社交需求的体现,更是平台健康生态的基石。唯有拒绝数据造假,回归“以人为本”的社交本质,才能让点赞这一简单的动作,重新焕发其应有的温度与价值。