在社交商务高度渗透的当下,个人名片已成为连接商业机会的第一入口,而点赞量作为社交货币的直观体现,直接影响着信任建立与资源获取效率。在此背景下,“残雪这款刷名片赞软件效果如何?”成为许多商务人士与营销从业者的核心关切。作为一款专注于提升社交名片点赞数据的工具,其效果并非简单的“有效”或“无效”二元评判,而是需从功能逻辑、应用场景、风险边界及行业趋势多维辩证分析,才能精准把握其真实价值与潜在局限。

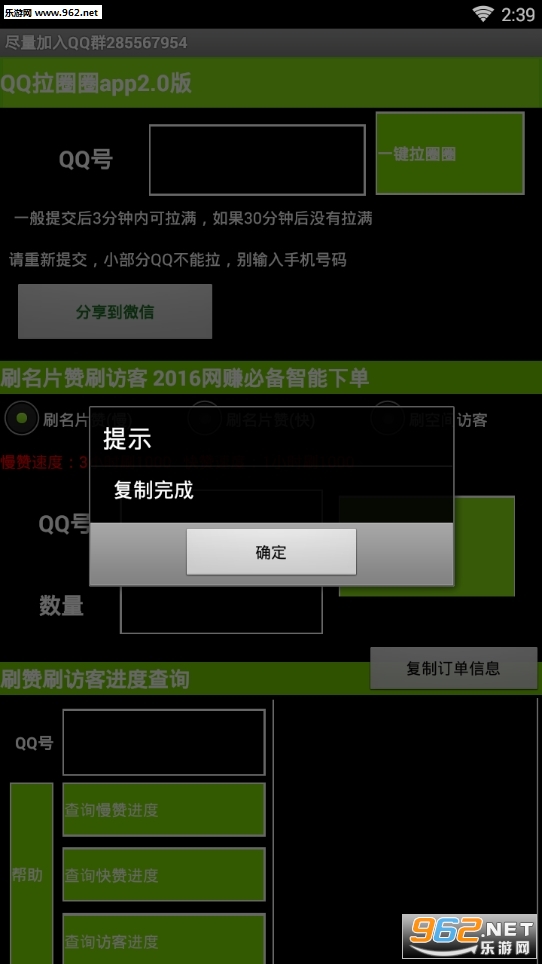

从功能实现看,残雪的核心价值在于效率优化与场景适配。传统人工点赞依赖社交圈层积累,耗时且覆盖面有限,而残雪通过模拟真实用户行为轨迹,结合任务队列的分布式点赞机制,可在短时间内实现名片点赞量的几何级增长。例如,对于初创企业主而言,一张高赞名片能在初次商务洽谈中快速建立专业可信度,尤其在展会、线上社群等“第一印象”场景中,数据优势可转化为机会获取的优先级。技术层面,其通过多账号协同与行为模拟(如随机间隔、差异化互动动作),能在一定程度上规避平台基础算法的识别,实现“量”的突破。这种效率优势,对于需要快速启动社交信任链、积累初始势能的用户群体,确实具备不可替代的短期价值。

然而,效果评价若仅停留在“点赞量提升”,则陷入工具理性的误区。社交关系的本质是价值交换,点赞作为“轻互动”符号,其真实影响力取决于后续转化链条的完整性。残雪虽能解决“数据好看”的问题,却无法替代名片背后真实的产品力、内容力或服务力。某销售团队曾通过残雪将名片点赞量从200提升至2000,但实际咨询转化率仅增长5%,核心问题在于:高赞吸引了流量,但名片内容与用户需求匹配度不足,导致“流量来了留不住”。这揭示出残雪的局限性——它放大了“社交展示面”,却无法优化“社交价值内核”。当用户发现点赞者多为“僵尸号”或低质互动时,反而可能对主体信任度产生反噬,形成“数据泡沫越大,真实信任越脆弱”的悖论。

更深层的问题在于合规性与平台规则的风险边界。当前主流社交平台对异常点赞行为持严厉打击态度,通过用户行为分析、IP监测、账号关联度检测等技术手段,可识别批量非自然点赞。残雪若采用模拟登录、设备群控等灰色技术,可能导致账号被封、数据清零,甚至影响主体社交账号的信用评级。某MCN机构曾因过度依赖类似工具进行达人数据包装,被平台判定为“虚假流量”,不仅合作方解约,更面临行业声誉危机。这表明,残雪的“效果”具有时效性与条件性——在平台监管宽松期可能见效,但一旦规则收紧,其积累的数据资产可能瞬间归零,这种“不可持续性”使其长期价值大打折扣。

从行业趋势看,社交工具的进化方向已从“量竞争”转向“质竞争”。随着算法迭代,平台更注重互动深度(如评论、转发、私聊转化)而非单纯点赞数,用户对“真实社交”的需求也在觉醒。残雪若想持续有效,必须从“刷量工具”转型为“社交辅助工具”,例如:结合AI分析高赞人群画像,指导用户优化名片内容;通过智能匹配潜在高价值联系人,实现“精准点赞”而非“泛化点赞”;甚至接入企业微信、钉钉等合规API,提供真实互动场景下的数据支持。这种转型虽能提升工具的长期有效性,但也意味着技术复杂度与合规成本的增加,非所有同类工具都能轻易实现。

对于用户而言,残雪的效果最终取决于使用策略与目标定位的匹配度。若目标是短期提升“社交展示面”,用于展会曝光、社群引流等非深度信任场景,合理使用可带来边际效益;若目标是建立长期商业信任,如高端客户合作、个人品牌塑造,则需将残雪作为“辅助手段”,核心仍需回归内容打磨与真实互动。某职业规划师通过残雪将名片点赞量提升至5000,但后续通过定期发布行业干货、一对一咨询反馈,将高赞用户转化为付费客户,转化率达18%。这种“数据+内容”的组合拳,才是最大化工具价值的关键。

归根结底,残雪这款刷名片赞软件的效果,本质是“技术效率”与“社交本质”的博弈。它能解决“数据可见性”的问题,却无法替代“价值可感知性”的构建。在社交商务的下半场,真正的竞争力不在于点赞量的数字游戏,而在于如何让数据成为真实价值的放大器,而非虚假繁荣的遮羞布。对于用户而言,理性看待工具价值,将技术赋能与真实建设结合,才能在社交竞争中行稳致远——毕竟,社交的本质永远是“人”,而非“数据”。