在流量竞争日益白热化的数字时代,不少用户希望通过“快速起量”提升内容或产品可见性,“在线购买小号进行刷赞服务”便成了部分人的选择。这一行为背后,既藏着对即时效果的渴望,也暗藏多重风险与行业乱象。要理解这一现象,需先拆解其操作链条:从需求动机出发,经平台选择、交易流程,最终抵达价值与风险的博弈场。

需求场景:谁在为“点赞”付费?

需要购买小号刷赞的用户群体呈现多元化特征。内容创作者(如短视频博主、自媒体人)可能因初期数据惨淡而焦虑,试图通过伪造互动量触发平台算法推荐;电商商家则寄望于刷赞提升商品“人气”,刺激真实用户下单;部分个人账号甚至将点赞数视为社交地位的象征,用于营造“人设光环”。这些需求共同指向一个核心逻辑:在“数据=价值”的认知偏差下,点赞数被异化为衡量内容成功与否的硬指标。然而,这种认知忽略了平台算法对“异常互动”的敏感度——虚假流量或许能短暂提升曝光,却无法沉淀真实用户粘性。

平台选择:灰色渠道的“隐秘生态”

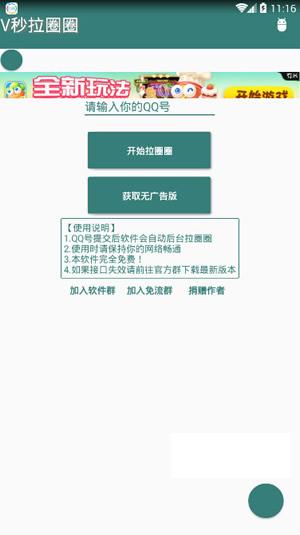

用户寻找“在线购买小号进行刷赞服务”的渠道时,往往会陷入信息茧房。主流电商平台明令禁止交易此类服务,但暗网、加密社交软件(如Telegram、Signal)中的“刷单群组”,或某些隐蔽的小众论坛,却成了灰色交易的温床。这些渠道通常以“代运营”“流量优化”为幌子,私下提供“小号+刷赞”打包服务。值得注意的是,小号来源本身即存在灰色产业链:部分平台通过批量注册“养号”,用真实手机号、设备指纹模拟正常用户行为,待账号“养熟”后再转售;更有甚者盗用他人身份信息注册,埋下法律风险隐患。用户在选择这类平台时,往往因价格低廉(如100个点赞仅需5-10元)而忽视资质审核,最终陷入“钱号两空”的困境。

购买流程:从“需求沟通”到“数据交付”

一次完整的“在线购买小号进行刷赞服务”交易,通常包含四个步骤。首先是需求沟通:用户需向服务商提供目标账号链接、所需点赞数量、期望完成时间等关键信息,部分“专业”服务商甚至会询问账号领域(如美妆、科技),以匹配“标签化小号”提升“真实感”。其次是价格确认:根据数量、速度(如“24小时急速到账”)、小号质量(“真人IP号”vs“虚拟号”)定价,单价从0.05元到0.5元不等。第三是支付与风控:为规避平台检测,交易多通过USDT等加密货币或第三方支付平台“跑分”完成,部分要求用户预付30%定金,余款在“点赞过半”后结清。最后是数据交付:服务商通过控制大量“水军账号”集中或分散点击目标内容,后台数据实时更新,部分还会提供“点赞截图”作为“交付凭证”。然而,这一流程看似顺畅,实则漏洞百出:服务商可能中途提价、延迟交付,甚至用“机器人号”刷量,导致点赞数据迅速被平台清理。

风险与挑战:虚假流量背后的“反噬效应”

用户选择“在线购买小号进行刷赞服务”时,往往低估了潜在风险。首先是账号安全风险:平台对异常流量有严格监测机制,一旦发现大规模刷赞,轻则限流、降权,重则封禁账号;若使用的小号涉及盗用信息或违规注册,用户还可能面临法律追责。其次是数据价值稀释:虚假点赞无法转化为真实互动(如评论、转发),反而可能因“高赞低评”引发用户质疑,损害账号公信力。更深层看,这种行为助长了流量造假产业链,破坏了数字生态的公平性——当“劣币驱逐良币”成为常态,优质内容反而更难突围。正如一位资深运营者所言:“刷赞就像给气球打气,看着膨胀得快,一碰就炸,还浪费真气。”

价值反思:从“数据焦虑”到“内容深耕”

与其沉迷于“在线购买小号进行刷赞服务”的短期幻象,不如回归内容本质。平台算法的核心逻辑始终是“用户停留时长”“互动深度”“内容原创性”等真实指标,而非冰冷的点赞数。与其花几百元购买虚假流量,不如将资源投入到内容优化:研究目标用户需求、优化标题封面、引导真实互动(如设置话题讨论、抽奖活动),或许见效更慢,但沉淀的用户粘性与品牌信任度,是刷赞无法比拟的。数字时代的竞争,终究是“内容为王”的回归——那些能持续输出价值、引发共鸣的账号,即便初始数据平平,也能在长期运营中实现“厚积薄发”。

在流量与价值的博弈中,“刷赞”或许能带来短暂的数据虚荣,却无法掩盖内容的空洞。真正的增长,从来不是靠虚假的点赞数堆砌,而是靠每一次真诚的互动、每一份优质的内容积累。对于用户而言,认清这一点,或许才是破解“数据焦虑”的终极答案。