电脑QQ刷赞为何不是名片?这需要从社交行为的底层逻辑与价值载体说起。在数字化社交中,“名片”从来不是简单的信息集合,而是身份认同、信任背书与社交价值的浓缩体现。而电脑QQ刷赞,作为虚拟数据堆砌的产物,因其缺乏真实价值支撑、场景适配性与身份关联性,始终无法承担名片的社交功能,两者本质上是冰冷的数字泡沫与温暖的社交资产之间的鸿沟。

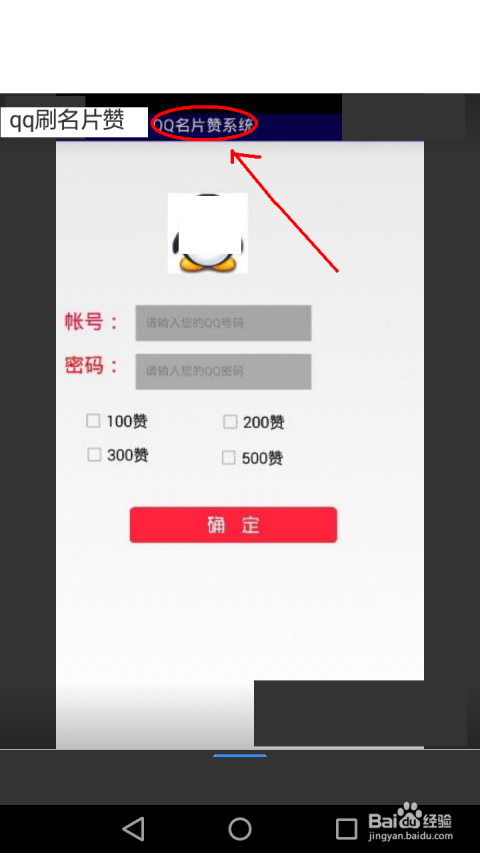

名片的核心是“真实价值的可验证锚点”。无论是纸质名片还是电子名片,其本质都是通过结构化信息(姓名、职务、联系方式、所属机构等)建立可被验证的信任关系。商务场景中,一张名片意味着“我愿意为我的身份负责”,对方可通过电话、官网等渠道核实信息,这种确定性是社交合作的基础。而电脑QQ刷赞,本质是通过脚本、多账号操作等技术手段人为制造点赞数据,这些数据与内容质量、用户真实兴趣完全脱节——一个获得上万赞的QQ空间动态,可能背后是零真实互动,甚至点赞者都是僵尸号。这种“虚假繁荣”不具备可验证性,更无法承载信任功能,自然无法成为社交名片。

虚拟行为的“场景错位”决定了刷赞无法替代名片。名片的应用场景高度聚焦于需要深度信任建立的社交场合:商务洽谈、行业交流、职业社交等。在这些场景中,名片传递的是“我是谁”“我能提供什么价值”的核心信息,其功能是精准、高效地促成后续合作。而电脑QQ刷赞的场景则局限于线上虚拟互动,其核心逻辑是“流量表演”——通过高赞数据吸引眼球,满足虚荣心或短期营销目的。这种场景下的社交价值极低:一个潜在合作伙伴不会因为你QQ空间的赞多而选择与你合作,反而可能因数据造假产生负面印象。名片的“场景适配性”与刷赞的“场景悬浮性”形成鲜明对比,后者注定无法进入真实社交的核心领域。

从用户心理层面看,刷赞满足的是“即时虚荣”,而名片承载的是“长期信誉”。心理学研究表明,人类对虚拟数据的反馈敏感度远低于真实社交反馈。电脑QQ刷赞带来的点赞数增长,本质是一种“低成本的数字快感”,这种快感转瞬即逝,无法转化为用户的心理资本或社交资产。而名片则是长期社交投资的体现:每一次递出名片,都是对个人品牌的背书;每一次收到名片,都是对社交关系的沉淀。信誉需要时间积累,需要真实互动的支撑,而刷赞恰恰是反信誉逻辑的——它用虚假数据掩盖真实能力的不足,最终损害的是用户的长期社交价值。正如社交学者所言:“虚拟数据可以表演社交,但无法构建关系。”

数据泡沫的脆弱性进一步暴露了刷赞与名片的本质差异。随着平台对刷赞行为的打击力度加大(如QQ的算法识别机制、用户举报通道等),刷赞数据随时可能清零或被标记为异常。这种“数据易逝性”与名片的“稳定性”形成天壤之别——一张名片不会因为“使用次数过多”而失效,反而会在多次互动中强化信任。更重要的是,名片的“不可篡改性”保证了其信息的真实性,而刷赞数据则完全可被批量制造、快速销毁,这种“可操纵性”使其失去了作为社交载体的基本资格。

真实社交的回归趋势,让虚拟数据的价值进一步被稀释。在信息过载的时代,用户对“真实互动”的需求愈发强烈。社交媒体平台也在逐步调整算法逻辑,从“流量优先”转向“内容质量优先”,虚假数据的生存空间被不断压缩。相比之下,名片作为历经百年沉淀的社交工具,其价值反而愈发凸显——它代表了一种“去表演化”的社交态度:不追求虚假的热度,而是专注于真实能力的建设。当越来越多的人开始厌倦“点赞之交”,转而寻求深度连接时,电脑QQ刷赞这类虚拟行为的社交价值将加速归零。

归根结底,电脑QQ刷赞不是名片,因为它从未触及社交的本质——真实的价值传递与信任建立。名片是社交中的“硬通货”,是身份与信誉的实体化;而刷赞只是数字时代的“泡沫经济”,短暂的光鲜背后是价值的虚无。在构建健康社交关系的道路上,我们需要的不是制造虚假数据的“技巧”,而是沉淀真实实力的“底气”——这,才是名片真正留给我们的启示。