在社交媒体深度渗透日常生活的当下,QQ名片作为个人形象的数字窗口,“点赞”数量成为衡量社交活跃度的重要指标,催生了“百度QQ名片刷赞网站”这类灰色服务。然而,这类网站宣称的“安全可靠”是否经得起推敲?从技术架构、数据合规到平台生态,其背后隐藏的风险远超表面价值。这类网站的安全可靠性本质上是虚假的,其运作逻辑与数字时代的安全准则、平台规则及用户权益存在根本性冲突,用户若轻信其承诺,可能面临账号被盗、隐私泄露甚至法律追责的多重风险。

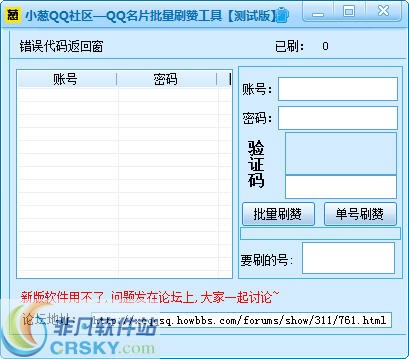

从技术层面看,百度QQ名片刷赞网站的安全承诺往往不堪一击。这类网站通常以“免费刷赞”“秒到账”“无限量”为诱饵,吸引用户输入QQ账号、密码甚至手机号进行“授权”。其技术实现方式多为模拟登录接口或利用第三方插件非法获取用户权限,而非通过QQ官方正规渠道。这种非授权操作意味着用户账号完全暴露在未知风险中——网站运营者可轻易获取好友列表、聊天记录、空间动态等敏感数据,甚至通过植入木马程序远程控制账号,用于发送垃圾广告、实施诈骗等违法活动。更值得警惕的是,这类网站的服务器多架设在境外或使用匿名代理,数据传输过程缺乏加密保护,用户信息在传输和存储环节均可能被截留、泄露,形成“信息裸奔”的隐患。所谓“安全可靠”,不过是运营者利用信息不对称编造的谎言,其技术底层的脆弱性与恶意性,决定了它无法成为用户社交数据的“守护者”。

更深层次的风险在于数据隐私的侵犯。根据《个人信息保护法》,处理个人信息必须取得个人单独同意,且应明确告知处理目的、方式。然而,百度QQ名片刷赞网站在用户协议中往往使用模糊条款或直接跳过隐私告知环节,默认获取用户超出“刷赞”需求的数据范围。部分网站甚至要求用户授权访问通讯录、地理位置等敏感权限,声称“用于匹配真实点赞用户”,实则将用户数据打包出售给黑灰产产业链。曾有安全机构曝光,这类网站运营者会将收集的QQ账号信息与手机号、身份证等身份信息交叉匹配,形成“用户画像数据库”,用于精准诈骗或营销。用户为追求虚拟的“点赞数量”,却可能付出隐私泄露的沉重代价,这种“以隐私换流量”的交易模式,本质上是对用户权益的系统性侵害。

除了技术隐患与隐私风险,用户更需警惕与平台规则的冲突。腾讯QQ官方对“刷赞”“刷流量”等行为明令禁止,将其视为“虚假数据操纵”,一旦检测到异常点赞行为,轻则对账号进行限权(如禁止点赞、评论),重则直接封禁。百度QQ名片刷赞网站宣称的“防封技术”不过是利用时间差或IP代理规避监测,但腾讯的风控系统持续迭代,通过行为分析、设备指纹、数据异常检测等技术手段,已能精准识别非自然点赞行为。用户依赖这类网站刷赞,短期看似获得“社交光环”,长期却可能导致账号价值归零——多年积累的好友、动态、群组等社交资产可能因封号而清零,得不偿失。此外,这类网站本身也存在“跑路”风险,用户充值后可能无法获得承诺的点赞服务,甚至被二次勒索,维权渠道却因网站匿名性而几乎为零。

究其根本,刷赞需求的背后是社交焦虑的投射。在“点赞即认可”的社交文化下,部分用户希望通过数字指标快速提升社交形象,却忽视了真实社交关系的构建价值。百度QQ名片刷赞网站正是抓住了这种心理,将“社交价值”简化为冰冷的数字,却忽略了真正的社交影响力源于内容质量、互动深度与信任积累。与其依赖不可靠的刷赞网站,不如通过发布优质动态、参与社群讨论、维护真实好友关系等合法方式提升社交活跃度——这些行为不仅符合平台规则,更能带来可持续的社交价值,且无需承担任何安全风险。

随着监管趋严,这类灰色服务的生存空间正在被压缩。网信办“清朗”行动已多次将“刷赞刷量”列为整治重点,公安机关也破获多起利用刷赞网站实施诈骗、侵犯公民信息的案件。从法律角度看,运营刷赞网站可能涉嫌非法获取计算机信息系统数据、侵犯公民个人信息罪,而用户若明知是虚假数据仍购买,也可能面临行政处罚。在合规化成为互联网行业主旋律的今天,任何试图绕过规则、走捷径的行为,终将被市场与法律所淘汰。

百度QQ名片刷赞网站的安全可靠性,本质上是建立在用户信息不对称与侥幸心理之上的虚假命题。在数字时代,真正的“安全”源于对规则的尊重、“可靠”基于对合法路径的坚守。用户唯有摒弃“刷赞”的投机心态,回归社交本质,才能在虚拟社交中构建真实、可持续的个人价值,而这也正是健康数字生态的应有之义。