知乎作为高质量问答社区,其回答点赞机制本应是优质内容的“价值放大器”,但近年来“知乎回答刷赞行为”的灰色操作却屡见不鲜。这种试图通过人为干预数据获取流量与认可的行为,看似在短期内能“快速见效”,实则是对平台生态根基的动摇——知乎回答刷赞不仅违背平台规则,更与内容创作的本质背道而驰,其“可行性”始终建立在虚假泡沫之上,终将被算法治理与用户认知反噬。

知乎回答点赞机制的核心价值,在于它是“专业认可”与“内容质量”的双重筛选器。不同于短视频平台的“一键点赞”,知乎用户的点赞行为往往更审慎:一个高赞回答,可能需要经过逻辑自洽论据充分、信息增量明确、甚至情感共鸣等多维度验证。这种“慢互动”特性,使得点赞数据天然成为算法判断内容价值的重要指标——真实的高赞回答,能通过“推荐-点击-点赞”的正向循环,触达更多有同类需求用户,形成“优质内容-精准曝光-更多认可”的良性生态。可以说,点赞机制是知乎“专业、深度”社区标签的底层支撑,而刷赞行为本质上是对这一支撑的“架空”。

从操作逻辑看,知乎回答刷赞的“短期收益”确实让部分创作者尝到甜头。第三方平台上,“10个赞5元”“百赞套餐200元”的服务比比皆是,操作者通过批量注册小号、模拟真实用户点击轨迹(如浏览3秒后点赞、偶尔评论互动),甚至利用“真人众包”降低平台识别风险。对急于求成的创作者而言,这似乎是一条“捷径”:一条原本只有几十赞的回答,刷赞后能迅速突破500赞门槛,进入“热门推荐”流量池;知识付费从业者通过刷赞打造“高赞答主”人设,更容易吸引学员购买课程;营销号则借助虚假数据包装“爆款回答”,为后续引流变现铺路。这种“数据造假”带来的虚假繁荣,让一些人误以为刷赞是“低成本高回报”的可行策略。

然而,这种看似“低成本高回报”的操作,背后隐藏着巨大的风险。知乎的算法治理体系早已迭代升级,通过多维度数据交叉验证识别异常行为:例如,点赞量与回答内容质量的背离(如短平快内容突然爆发式增长)、点赞账号的“行为特征雷同”(如同一IP段短时间内集中点赞、账号无历史互动记录)、点赞时间分布的“非自然聚集”(如凌晨3点出现单分钟内数十赞)。一旦被判定为刷赞,轻则回答被折叠、点赞数据清零,重则账号被限流甚至永久封禁。更重要的是,随着AI技术的发展,平台已能通过分析用户“点赞停留时长”“页面滚动轨迹”等微行为,更精准地区分“真实用户”与“机器脚本”——刷赞技术的“道高一尺”,始终追不上算法治理的“魔高一丈”。

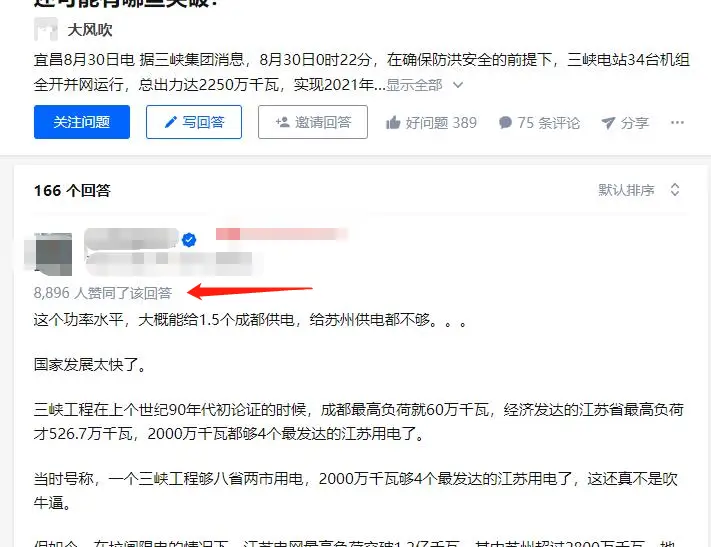

更深层的危害在于,刷赞行为正在系统性地侵蚀知乎的“信任生态”。知乎的核心竞争力,在于用户对“专业回答”的信任:当用户看到“1.2k赞”的回答,默认它经过了群体的质量验证;但当发现内容空洞、逻辑混乱甚至存在事实错误时,这种信任便会瞬间崩塌。更致命的是,刷赞会挤压优质内容的生存空间——一个需要数周打磨、用数据图表支撑的行业深度分析,可能因数据增长缓慢,被“10分钟速成的情绪化回答+刷赞”反超,导致创作者积极性受挫。长此以往,知乎会逐渐失去“专业问答”的社区底色,沦为“劣币驱逐良币”的流量战场,最终损害所有用户的利益。

对内容创作者而言,真正“可行”的路径从来不是依赖数据造假,而是回归“价值输出”的本质。知乎用户群体对内容质量的要求远高于其他平台:他们愿意为“独家信息”“独到观点”“系统方法论”买单,却对“虚假数据”嗤之以鼻。那些深耕专业领域、持续提供增量价值的创作者,即使初期数据缓慢,但能通过真实互动积累忠实粉丝——比如一位专注职场规划的答主,用3年时间写出50篇原创干货,从“0赞”到“10万粉”,最终出版的职场书籍销量破5万册。这种“慢成长”看似不如刷赞“立竿见影”,却能建立个人品牌、实现长期影响力,这才是内容创作领域最可持续的“可行性”。

知乎回答刷赞行为的“可行性”,本质上是对内容创作规律的误读。在信息过载的时代,用户对优质内容的需求从未改变,平台对真实价值的坚守也从未松懈。与其在数据造假的“捷径”上越走越窄,不如回归内容创作的初心:用专业、真诚、深度打动人心。唯有如此,创作者才能在知乎的生态中真正立足,而知乎也才能保持其作为“高质量问答社区”的独特价值——这,才是内容创作领域最“可行”的答案。