在快手平台的流量竞争中,“网红云刷赞”已成为不少账号运营者的“捷径”,但这种看似能快速提升数据的表现,真的能为账号带来实质性价值吗?要回答这个问题,需从平台算法逻辑、数据真实性对商业价值的影响,以及用户信任机制三个维度拆解,而非停留在“数据好看=有用”的表层认知。

短期数据提升的“幻觉”:刷赞无法撬动算法的核心权重

云刷赞最直接的“效果”是短时间内点赞量激增,让账号在视觉上更具吸引力。但这种“有用”仅停留在数据表象,与快手算法推荐逻辑存在根本性脱节。快手算法的核心指标是“完播率”“互动率”“粉丝活跃度”和“内容垂直度”,其中点赞仅是互动维度中的一个子项,且权重远低于评论、转发、关注等深度行为。例如,一个10万粉丝的账号若突然出现5万点赞,但评论量不足200、转发量不足50,算法会判定为“异常数据”——用户可能因刷赞机器人而非真实内容产生点赞,这种“低质量互动”反而会触发风控机制,导致推荐量骤降。更关键的是,刷赞无法提升完播率:若视频内容本身乏味,即便点赞量再高,用户划走速度依然很快,算法会将其归类为“低价值内容”,逐渐减少曝光。因此,刷赞带来的“数据繁荣”,本质是算法眼中的“无效信号”,无法转化为真正的流量增长。

商业价值的“反噬”:虚假数据让账号在品牌方面前“原形毕露”

对于依赖商业变现的网红而言,“有用”的终极标准是能否带来广告合作和收益。但如今品牌方对数据真实性的审核已远超从前,第三方数据监测工具(如新抖、蝉妈妈)能轻易识别出点赞量的异常波动:例如,某账号近7天点赞量突然增长300%,但粉丝增长量不足5%,且用户画像与账号定位不符(如美妆账号的点赞用户集中在低线城市男性),这种“刷痕”会让品牌方直接将其排除在合作名单外。更严重的是,若因刷赞被平台标记为“异常账号”,不仅会影响商业报价,还可能面临限流、降权,甚至封号的处罚——去年某美妆博主因大规模刷赞被快手封禁账号,其积累的30万粉丝和商业合作瞬间归零,损失远超刷赞的“短期收益”。商业合作的本质是信任,而刷赞正在透支账号在品牌方心中的信任度。

用户信任的“崩塌”:虚假互动无法沉淀真正的粉丝粘性

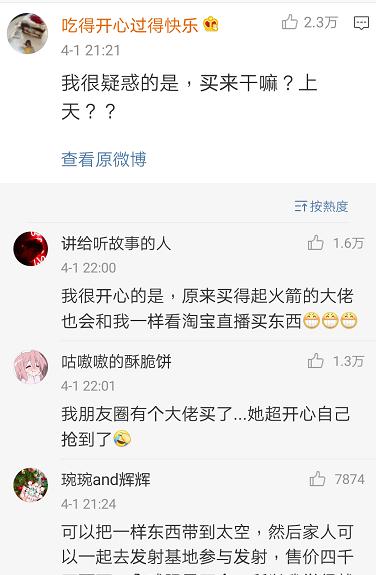

快手平台的用户基础以“老铁经济”为核心,用户更看重内容的真实性和创作者的亲和力。刷赞带来的虚假互动,会让真实用户产生强烈的违和感:当一条视频的点赞量远超评论、转发、关注的总和时,用户会本能地怀疑“数据造假”,进而对账号产生不信任感。这种不信任会直接转化为用户流失——某搞笑博主曾尝试刷赞提升数据,结果粉丝在评论区质问“这赞是买的吗?”,最终不仅数据被清空,还导致大量粉丝取关。真正的粉丝粘性,源于内容与用户的情感共鸣,而非冰冷的数字堆砌。 快手头部创作者“多余和毛毛姐”的成功,恰恰在于其接地气的内容和与粉丝的真诚互动,而非依赖数据造假。刷赞或许能带来短暂的关注,但无法留住用户,更无法形成“粉丝经济”的良性循环。

行业趋势的“倒逼”:平台治理让刷赞的“性价比”越来越低

随着快手对数据造假打击力度加大,云刷赞的“操作空间”正在被急剧压缩。2023年,快手上线了“异常数据识别系统2.0”,通过AI算法监测点赞、评论、转发等数据的增长曲线、用户行为特征(如点赞时间集中、账号无历史互动记录等),能精准识别刷赞行为,并对违规账号处以“限流7天”“清空异常数据”“永久封号”等处罚。同时,刷赞的成本正在上升:早期一个点赞仅需0.01元,如今因平台风控升级,部分刷赞服务商将价格提升至0.05元/个,且风险极高。相比之下,通过优化内容(如提升前3秒吸引力、增加互动引导)、精准定位目标用户(如参与快手话题挑战、与同领域创作者联动)等合规方式,虽然见效较慢,但能带来持续、真实的流量增长,长期性价比远高于刷赞。

归根结底,“网红云刷赞快手真的有用吗?”的答案,藏在平台算法、商业逻辑和用户信任的底层逻辑中。刷赞看似是“捷径”,实则是“陷阱”——它无法撬动算法权重,会反噬商业价值,更会摧毁用户信任。 对于快手创作者而言,真正的“有用”,是放弃对虚假数据的执念,回归内容本质:用真实的故事、真诚的互动、垂直的深耕,去换取算法的青睐、品牌的认可和用户的长期追随。毕竟,在快手这个“老铁经济”生态里,真实的“点赞”,永远比刷来的“赞”更有价值。