网络刷赞兼职,这个在各类兼职广告中频繁出现的热词,总以“日结”“无门槛”“动动手指赚零花钱”为诱饵,吸引着大量想利用碎片化时间增收的人群。但剥开这些光鲜的宣传外衣,网络刷赞兼职真的能赚钱吗?答案或许并不像广告中描述的那样简单,其背后隐藏的风险与低价值回报,远超多数人的想象。

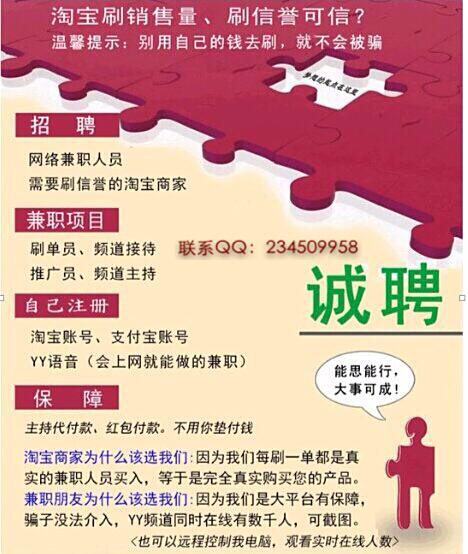

网络刷赞兼职,本质是帮助个人或商家在社交平台(如抖音、小红书、微博等)通过技术手段或人工操作,提升内容(如视频、图文、动态)的点赞、评论、转发等互动数据。常见的操作模式包括:注册平台接单,按照要求用自己的账号为指定内容点赞,或使用多账号批量操作;通过特定软件模拟真实用户行为,实现“一键刷赞”;甚至有中介组织“刷赞团队”,规模化完成数据造假。这类兼职通常以“单量计费”,比如100个点赞1元,500条评论5元,看似门槛极低——一部手机、一个账号即可上手,无需专业技能或经验,这正是其吸引大量学生、宝妈、兼职者的核心原因。

不可否认,网络刷赞兼职确实存在“即时到账”的赚钱案例。比如,有兼职者反馈,每天花2-3小时,完成500-1000个点赞任务,能赚取5-10元,遇到大单(如商家要求短时间内提升数万赞),单日收入甚至可达50-100元。这种“付出即有回报”的模式,在短期内能满足部分人对“轻松赚钱”的期待。但深入分析便会发现,这种收益存在致命局限:一是单价极低,时薪远低于法定最低工资标准,甚至不如普通发传单、做家教等体力兼职;二是任务不稳定,平台订单时有时无,尤其在平台加强监管后,单量锐减,收入更无保障;三是“赚”的是辛苦钱,需长时间盯着手机重复操作,枯燥且耗时,本质上是用碎片化时间换取微薄报酬,与“赚钱”的价值内涵相去甚远。

网络刷赞兼职的“赚钱”表象下,潜藏着诸多风险,一旦踩坑,可能得不偿失。最直接的是平台规则风险,几乎所有社交平台都明确禁止虚假互动行为,一旦被系统识别或用户举报,轻则账号限流、功能禁用,重则永久封禁,而一个优质账号的积累往往需要数月甚至数年,因刷赞兼职封号,无异于“杀鸡取卵”。更严重的是法律风险,根据《反不正当竞争法》《互联网信息服务管理办法》等法规,组织刷单刷赞、帮助流量造假,可能面临行政处罚,情节严重者甚至构成犯罪;对于参与者,虽多以“个人兼职”为由规避责任,但若涉及金额较大或多次违规,也可能被平台追责或纳入信用黑名单。此外,个人信息泄露风险不容忽视,部分刷单平台要求提供身份证号、银行卡信息,甚至诱导授权社交账号权限,这些信息一旦被不法分子利用,可能导致账号被盗、资金损失,甚至引发电信诈骗等连锁风险。

随着数字经济的规范化发展,各大平台对虚假流量的打击力度空前加强。一方面,算法识别技术不断升级,通过分析用户行为轨迹(如点赞频率、操作路径、设备指纹等),能精准识别非真实互动,刷赞行为的“生存空间”被大幅压缩;另一方面,监管政策持续收紧,国家网信办等部门多次开展“清朗”专项行动,将“刷单炒信”列为重点整治对象,要求平台落实主体责任,建立黑名单制度。在此背景下,刷赞兼职的产业链条逐渐断裂:上游需求方(商家)因担心违规不敢轻易下单,中游中介平台因高压监管纷纷关停或转型,下游兼职者则面临“无单可接”“有单不敢接”的困境。可以说,网络刷赞兼职正从“灰色地带”加速走向“死胡同”,其“赚钱”的可能性已微乎其微。

与其将时间耗费在风险高、收益低的刷赞兼职上,不如转向真正能提升自我、创造价值的正当兼职。比如,利用专业技能(如设计、写作、翻译、视频剪辑)接单,既能获得更高报酬,又能积累经验;参与平台的原创内容创作,通过优质内容自然获取流量与收益,实现“内容变现”;或选择正规的兼职渠道(如社区服务、电商客服、线下调研等),通过诚实劳动获得稳定收入。赚钱的本质是价值交换,只有提供真实、有需求的服务或产品,才能获得可持续的回报,依赖虚假数据“走捷径”,最终只会被市场淘汰。

网络刷赞兼职的“赚钱神话”,本质上是利用了部分人“轻松致富”的心理,却在现实中埋下了风险与低效的隐患。在数字经济规范发展的今天,任何试图挑战规则、钻空子的行为,都将付出代价。对于求职者而言,擦亮双眼、拒绝诱惑,将精力投入到提升自身能力与创造真实价值的道路上,才是长久赚钱的根本之道。毕竟,真正的“金矿”,永远藏在踏实耕耘的土壤里,而非虚无缥缈的流量泡沫中。