网络空间中,点赞数本应是用户真实意愿的直观映射,但当“刷赞”成为一门隐秘的生意,数据链条的源头便开始被人为污染。网络刷赞行为通过技术手段批量伪造用户互动信号,正从根本上动摇数据作为“客观镜像”的基础属性,其影响远不止数字的虚增,而是从个体认知到行业生态的系统性失真。

所谓网络刷赞行为,指的是通过自动化程序、兼职水军或虚假账号等非正常手段,在社交媒体、电商平台、内容平台等场景中批量生成点赞、关注等互动数据的行为。与之相对,数据真实性强调数据必须客观反映用户真实行为、产品实际质量或内容实际价值,是数字时代信任机制的核心支柱。当刷赞介入,点赞数这一本应具备“真实性”标签的数据指标,便异化为可量化的商品,其与真实用户意愿的关联被彻底切断,数据链条从采集环节便已扭曲。

数据真实性的根基在于“用户即主体”——每一个点赞都应对应一个真实用户的自主选择。然而刷赞行为通过构建虚假用户画像(如使用虚拟手机号批量注册账号)、模拟用户行为(如程序化点击、滑动)等方式,制造出“千人千面”的虚假互动繁荣。这种伪造并非简单的数据增量,而是对数据“主体真实性”的彻底颠覆。例如,某社交平台上,一篇内容通过刷赞获得10万+点赞,但真实用户互动量可能不足1万,这意味着99%的数据信号是无效的。平台的内容分发算法依赖点赞数等数据指标判断内容质量,刷赞导致劣质内容因虚假数据获得更高曝光,而优质内容因真实数据不足被边缘化,数据采集环节的真实性失真,直接传导至算法决策的失灵。

在信息过载的数字时代,用户普遍依赖点赞数、好评率等数据指标快速筛选信息、做出决策。刷赞行为制造的虚假数据,如同给劣质内容或产品披上“高人气”的外衣,误导用户判断。电商平台上,某商家通过刷赞使商品好评率从70%虚假提升至98%,消费者基于“高好评率”下单后却发现产品质量堪忧,这种“数据欺骗”直接损害消费者权益,也导致用户对数据指标的信任度崩塌。社交媒体中,用户看到某条内容“10万赞”便认为其具备高价值,参与讨论后发现内容空洞无物,长期以往,用户将陷入“数据焦虑”——既无法辨别真伪,又不得不依赖这些可能失真的数据,个体决策成本大幅增加,社会信任基础被悄然侵蚀。

刷赞行为对行业生态的冲击是结构性的。在内容创作领域,真实数据是衡量内容价值的核心标准,刷赞导致“劣币驱逐良币”——创作者不再聚焦内容质量提升,而是将资源投入刷赞渠道,形成“数据竞赛”的恶性循环。例如,短视频平台上,优质纪录片因真实点赞量低难以进入推荐池,而低质娱乐内容因刷赞获得海量曝光,长此以往,平台内容生态将趋于同质化、低质化。在电商领域,刷赞破坏了公平竞争环境,中小商家因缺乏资金刷赞而难以与大商家抗衡,市场资源配置效率低下;同时,虚假好评掩盖了产品真实问题,导致企业无法通过数据反馈优化产品,最终损害行业创新动力。更严重的是,刷赞行为催生了黑色产业链,从数据生产到交易形成完整链条,不仅扰乱市场秩序,还可能涉及个人信息泄露等违法犯罪问题,进一步加剧行业信任危机。

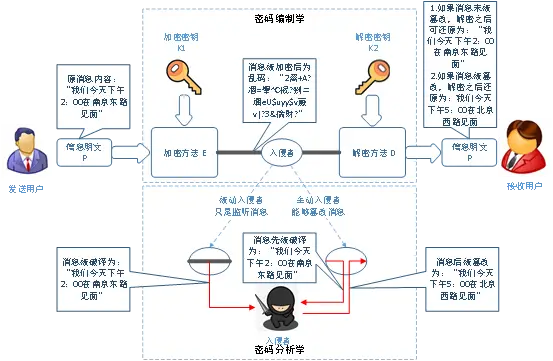

面对刷赞行为对数据真实性的侵蚀,平台、监管与用户正形成多方共治的应对态势。技术上,平台通过AI算法识别异常点赞行为(如点赞频率过高、账号特征异常)、引入设备指纹、行为分析等手段提升风控能力;监管层面,《数据安全法》《反不正当竞争法》等法规明确禁止虚假流量,相关部门持续开展“清朗”等专项行动,打击刷赞黑产;用户意识层面,随着对数据失真危害的认知加深,部分平台开始展示“真实互动量”“用户认证标识”等指标,引导用户关注真实数据。然而,刷赞技术不断迭代(如使用深度伪造模拟真人行为),监管与技术的博弈仍将持续,数据真实性的守护需要技术、法律与行业自律的多重保障。

数据真实性是数字社会信任的基石,网络刷赞行为对这一基石的动摇,本质是对“真实价值”的否定。当点赞数不再代表真实认可,当好评率不再反映产品质量,数据便失去了其作为决策依据的意义。唯有从技术筑牢防线、监管划清红线、行业回归初心、用户擦亮双眼,才能让数据回归“真实反映价值”的本质,让每一个点赞都成为用户意愿的真诚表达,让数字空间在真实数据的支撑下,构建起更健康、更可信的生态。