在数字化社交时代,数据表现成为个人或品牌影响力的直观体现,“自己刷赞的软件”作为提升点赞量的工具,其使用方法与逻辑值得深入探讨。这类软件的核心是通过模拟用户行为或技术手段,在短时间内增加内容的互动数据,满足用户对“流量焦虑”的缓解需求。但需明确,其使用方法并非简单的“一键操作”,而是涉及技术原理、平台规则与风险规避的综合考量。

自己刷赞的软件使用方法首先需理解其技术分类。目前主流工具可分为三类:模拟点击脚本、第三方代刷平台、自动化辅助工具。模拟点击脚本通常基于Python或JavaScript开发,通过模拟人工滑动、点击、停留等行为轨迹,在目标内容页面生成虚假点赞。此类方法需配置设备参数(如IP代理、设备指纹),以规避平台反作弊系统的识别。使用时,用户需先获取脚本代码(部分需付费购买),配置目标内容的URL、点赞数量及执行频率,再通过安卓模拟器或Root设备运行,全程需保持网络稳定,避免短时间内高频触发风控机制。

第三方代刷平台则更偏向“服务化”操作,用户无需掌握技术,直接在平台购买“点赞套餐”,选择目标平台(如抖音、小红书、微博等)、内容链接及数量,由平台通过人工或机器完成点赞。这类平台的“使用方法”相对简单,但需注意选择“真实用户IP池”的商家,避免使用“小号矩阵”点赞(易被平台识别为异常)。例如,部分优质代刷平台会通过“任务悬赏”模式,让真实用户在APP内完成点赞任务,再通过算法匹配给目标内容,降低被检测风险。

自动化辅助工具则多依托浏览器插件或客户端软件,实现“一键刷赞”。这类工具通常预设了多种模拟场景(如随机间隔、多账号切换),用户只需登录账号、导入内容列表,即可启动任务。其优势在于操作便捷,但局限性在于依赖特定平台接口,一旦平台更新反作弊策略,工具可能失效。例如,某款小红书刷赞插件曾因模拟“点赞-收藏-评论”的固定组合被系统识别,导致大量账号被限流。

从应用场景看,自己刷赞的软件使用方法需结合平台特性调整策略。短视频平台(如抖音、快手)对“完播率”“互动率”权重较高,单纯刷赞效果有限,需配合评论、转发等组合操作,形成“互动闭环”。图文平台(如小红书、Instagram)则更注重“点赞收藏比”,刷赞时可同步引导用户收藏,提升数据可信度。电商平台的商品评价点赞,则需关联“购买行为”,通过模拟浏览加购、下单流程,再触发点赞,否则易被判定为“虚假交易”。

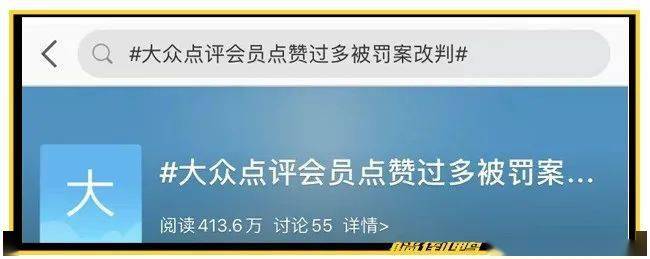

然而,自己刷赞的软件使用方法背后隐藏着显著风险。平台反作弊系统已通过“行为轨迹分析”(如点赞速度异常、设备ID重复)、“内容关联度检测”(低质内容突然获赞)等手段精准识别异常数据。一旦被判定为刷赞,轻则内容限流、点赞数据清零,重则账号降权、封禁禁言。更关键的是,虚假数据会误导内容创作方向——创作者若沉迷于“刷赞数据”,可能忽视用户真实需求,最终导致“高赞低转”的尴尬局面。

从行业趋势看,随着AI技术的发展,自己刷赞的软件使用方法正向“拟人化”升级。部分工具已能模拟“真人点赞”的延迟时间(如3-5秒随机间隔)、页面滑动轨迹(如S型曲线),甚至结合热点话题生成“点赞理由”(自动发布相关评论)。但平台反作弊同步进化,通过“深度学习模型”分析用户历史行为数据,建立“正常互动画像”,任何偏离该画像的行为均可能被标记。例如,某平台发现某账号近期发布的10条内容中,8条在凌晨2-3点集中获得点赞,且点赞用户均无历史互动记录,直接触发风控机制。

对普通用户而言,与其依赖自己刷赞的软件使用方法获取虚假流量,不如通过“内容优化+精准运营”实现自然增长。例如,分析目标受众活跃时段,选择黄金发布时间;优化内容封面与标题,提升点击率;引导用户互动(如设置“点赞关注领资料”),利用平台算法推荐机制扩大曝光。数据显示,自然获得的点赞用户中,30%会转化为长期粉丝,而刷赞用户的转化率不足1%,且留存率极低。

归根结底,自己刷赞的软件使用方法本质是“流量焦虑”的产物,其短期见效的诱惑背后,是对内容创作规律的忽视。在算法日益智能、监管趋严的互联网生态中,唯有真实价值、优质内容与用户信任,才是构建长期影响力的核心。刷赞或许能带来一时的数据光鲜,但失去的,是平台与用户的信任——这笔“账”,任何创作者都应仔细算清。