莱赞之眼刷取任务的高难度并非简单的数值堆砌,而是游戏设计机制、玩家行为模式与资源生态多重因素交织的结果,其核心挑战在于对玩家综合能力的系统性考验,而非单一维度的“难”可以概括。

莱赞之眼任务的多维度壁垒首先体现在机制设计的复杂性上。与普通任务“打怪-掉落-提交”的线性流程不同,莱赞之眼的核心挑战在于其多阶段、多变量的动态机制。例如,任务过程中需要玩家应对“时间压力”“环境互动”“职业协同”三重考验:在时间压力维度,任务倒计时与关键刷新点的精准匹配要求玩家对副本机制有预判能力,稍有不慎就会错过刷新窗口;环境互动维度中,地图上的陷阱、区域限制机制会随机刷新,需要玩家实时调整站位与输出策略;职业协同维度则更为苛刻,坦克的仇恨控制、治疗的资源分配、输出的循环衔接必须达到毫秒级精度,任何一环的脱节都会导致连锁失败。这种“机制嵌套”设计使得玩家无法依靠单纯的数值碾压完成任务,而是必须形成“肌肉记忆”与“团队默契”,而后者往往需要数十次甚至上百次的磨合,才能形成稳定的应对方案。

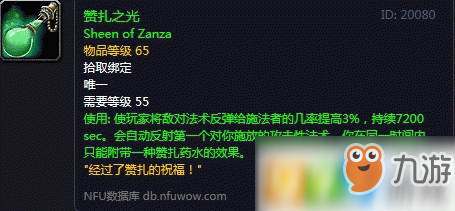

资源与时间成本的指数级增长是另一大核心障碍。莱赞之眼任务的前置条件往往构成一个“资源闭环”:需要特定副本掉落的稀有材料作为任务启动道具,这些材料又依赖于装备等级达标(至少需要当前版本毕业套装的70%以上),而装备强化又需要消耗大量货币与稀有矿石,获取这些资源又必须完成其他高难度副本或日常任务。这种“前置任务-资源消耗-装备提升”的循环形成了一个“时间锁”,普通玩家即使每天投入3-4小时,也需要至少2-3周才能完成前置准备,而对于上班族或学生党而言,时间成本更是难以承受。更关键的是,任务过程中的关键掉落物(如“莱赞之眼碎片”)通常具有极低概率(普遍低于5%),且存在“绑定”机制(无法交易、无法分解),这意味着玩家必须通过“重复刷取”积累碎片,而重复过程中的“随机性”会进一步放大挫败感——有时连续一周无掉落,有时一天内连续获得,这种“概率波动”让任务难度变得不可控。

团队协作的隐性门槛则比机制与资源更难量化。莱赞之眼任务通常要求5人团队完成,但“组队”本身就是一个高门槛环节。当前游戏生态中,高端玩家倾向于固定组队,普通玩家则难以进入“核心圈子”,导致跨服组队成为常态,而跨服组队面临语言障碍、操作习惯差异、时间冲突等多重问题。即使成功组队,团队内部的“信任成本”也不容忽视:在多次失败后,玩家容易互相指责,导致团队解散;而“划水”行为(如输出不达标、机制处理失误)的惩罚被放大,因为一个人的失误会导致全团失败,这种“高风险共担”机制使得团队协作变得脆弱。此外,职业平衡性问题也会影响团队效率——如果队伍中没有特定职业(如能破除机制的控制职业),任务难度会指数级提升,而职业配比的不确定性又增加了组队的随机性。

从设计哲学角度看,莱赞之眼的高难度本质上是游戏设计“挑战性”与“包容性”失衡的产物。当前主流游戏设计更倾向于“难度分层”(如普通/困难/英雄模式),让不同玩家都能找到适合的挑战区间,但莱赞之眼任务却坚持“一刀流”设计——只有最高难度有奖励,且没有中间过渡。这种设计虽然满足了高端玩家的“成就感需求”,却忽视了大多数玩家的实际体验:普通玩家在多次失败后会产生“自我怀疑”,进而流失;而高端玩家则因缺乏“挑战梯度”感到乏味,形成“两头不讨好”的困境。更关键的是,任务难度与奖励价值的匹配度失衡——莱赞之眼的奖励(如稀有坐骑、限定称号)虽然具有炫耀属性,但实际游戏内效用有限,导致玩家投入与回报不成正比,进一步加剧了任务难度感知。

莱赞之眼刷取任务的高难度,本质上是游戏设计、玩家需求与市场反馈失衡的缩影。要破解这一困境,开发者需要在机制设计上增加“弹性选项”,如引入难度分级、降低随机性、提供替代奖励路径;在团队协作上优化匹配系统,如通过“玩家评分”实现精准组队、增加“AI队友”降低组队门槛;在资源消耗上平衡时间成本,如通过“进度保存”机制避免重复刷取、增加“代币兑换”替代随机掉落。唯有将“挑战性”转化为“可成长的乐趣”,而非“无意义的消耗”,才能让莱赞之眼任务真正成为游戏体验的亮点,而非玩家社区的“劝退符号”。