当“蔡徐坤刷微博点赞数量是多少”成为社交媒体高频搜索词时,公众关注的焦点早已超越具体数字本身,而是折射出流量明星数据生态的深层矛盾。这一问题的答案,实则指向一个更核心的命题:在数据资本化的时代,明星互动数据的真实性如何被定义?粉丝经济与商业价值之间,是否存在被虚假流量扭曲的畸形关联?

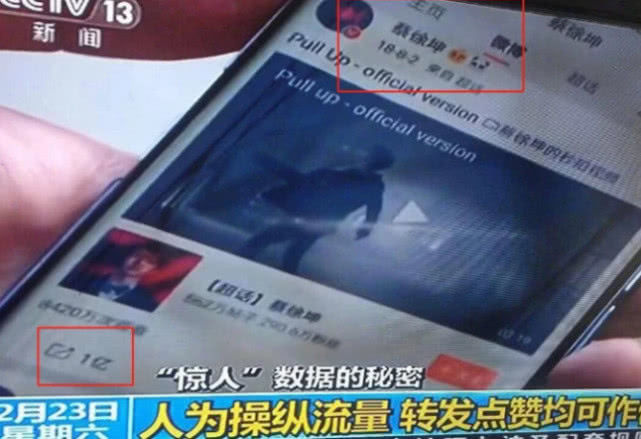

“刷微博点赞数量”这一行为,本质上是流量竞争催生的数据注水产物。对蔡徐坤这样的顶流艺人而言,微博点赞数不仅是粉丝活跃度的直观体现,更是商业合作中的“硬通货”。品牌方在评估代言价值时,往往会参考其单条微博的点赞、转发、评论量——这些数据直接关联着艺人“带货能力”与“市场影响力”。然而,当“刷赞”成为潜规则,数据便失去了原始的参考意义。据行业观察,部分明星团队为维持“顶级流量”人设,会通过水军矩阵、机器人程序等技术手段批量制造虚假互动,蔡徐坤作为长期占据微博超话榜单前列的艺人,其数据也曾因异常波动引发过争议。这种“数据竞赛”的背后,是粉丝圈层“为爱发电”的异化:粉丝群组织“打投控评”,将数据指标视为对偶像“忠诚度”的考验,甚至衍生出数据代刷的黑色产业链。

点赞数据的商业价值,在蔡徐坤的案例中尤为凸显。2020年,他的一条生日微博点赞量突破3000万,创下当时平台纪录,这一数字迅速被媒体解读为“国民度证明”,并直接关联到其代言的奢侈品牌、快消品等商业合同的溢价。然而,当平台算法逐渐识别出异常数据模式后,部分虚假点赞被清理,真实互动量与注水数据间的落差,反而暴露了流量泡沫的脆弱性。品牌方开始意识到,依赖虚假数据评估艺人风险极高——一旦“数据造假”被坐实,不仅损害品牌公信力,更可能面临消费者信任危机。这促使行业重新思考:明星的商业价值,究竟该由真实粉丝黏性、作品口碑还是短期数据堆砌来定义?

技术层面,“刷微博点赞数量”的手段不断迭代,监管难度持续升级。早期的人工刷赞效率低下且易被识别,如今已发展为“IP池轮换”“设备模拟”“真人众包”等隐蔽性更强的操作。例如,某些数据服务商通过控制海量手机SIM卡,模拟不同地理位置、不同用户习惯的点赞行为,使虚假数据在平台监测中呈现出“自然增长”的特征。微博平台虽持续升级风控系统,采用AI模型分析用户行为轨迹(如点赞频率、页面停留时间、关注关系链等),但“道高一尺,魔高一丈”的博弈仍在继续。蔡徐坤团队曾公开回应数据争议,称“异常数据为粉丝过度热情导致”,这一说法侧面反映出平台与明星团队在数据真实性认知上的模糊地带——当粉丝自发组织的“数据爆破”与商业化的数据注水交织,平台如何界定“正常互动”与“恶意造假”,成为亟待解决的难题。

数据造假对行业的侵蚀,远不止于蔡徐坤个案。它扭曲了艺人评价体系,使“作品质量”让位于“数据表现”;加剧了粉丝群体的非理性竞争,未成年人沉迷数据打投的现象屡见不鲜;更削弱了社交媒体作为公共舆论场的真实性基础。当一条明星微博的点赞量可以轻易被“购买”,公众对数据的信任度便会持续下滑,最终损害的是整个行业的生态。近年来,国家网信办开展“清朗”系列专项行动,明确要求打击“流量造假”“数据造假”,微博等平台也逐步公开数据异常账号的清理情况,蔡徐坤等顶流艺人的部分微博点赞量曾在整治后出现明显回落,这标志着行业开始从“唯流量论”向“价值论”回归。

回到最初的问题:“蔡徐坤刷微博点赞数量是多少?”或许,这个问题的答案已不再重要。重要的是,它促使我们重新审视流量时代的价值坐标——当数据成为商品,当点赞可以买卖,艺人的商业价值、粉丝的情感需求、平台的社会责任,究竟该如何平衡?真正的顶流,不应是虚假数据的堆砌者,而应是优质内容的创作者、正向价值观的引领者。平台需完善数据监测机制,建立更透明的艺人评价体系;粉丝应理性追星,将热情转化为对作品的支持;行业则需回归内容本质,让数据真实反映艺人的市场影响力与大众认可度。唯有如此,“蔡徐坤刷微博点赞数量”才不再是流量泡沫的注脚,而成为健康文娱生态的晴雨表。