视频刷赞这种行为违法吗?随着短视频平台的爆发式增长,内容创作者对流量和互动数据的追求愈发迫切,视频刷赞现象也随之泛滥。从个人账号的“涨粉焦虑”到商家的“营销套路”,刷赞似乎成为一条看似便捷的“捷径”。然而,这种行为游走在法律与规则的边缘,其违法性需要从法律性质、社会危害及平台治理等多维度进行深入剖析。

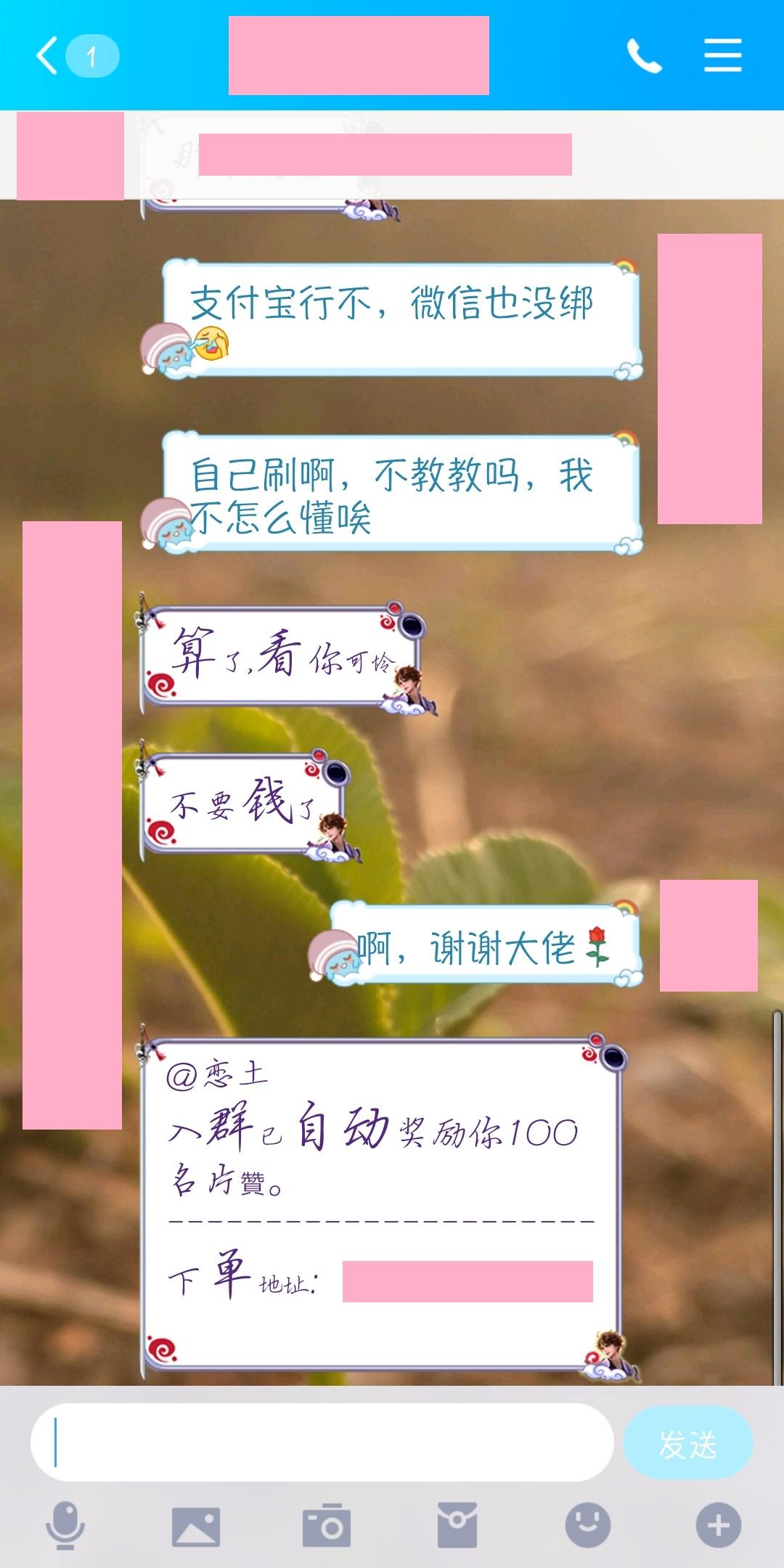

刷赞行为本质是对平台数据生态的系统性破坏,其核心在于通过虚假手段制造“热门假象”。具体而言,刷赞通常通过三类途径实现:一是人工刷赞,组织“水军”账号批量点赞;二是技术手段,利用脚本程序、虚拟设备模拟用户行为;三是灰色产业链,提供刷赞服务的第三方平台,按需定价、按量交付。无论哪种形式,其共同特征是违背了平台基于真实用户互动构建的数据逻辑,也触碰了法律对公平竞争和诚实信用原则的底线。

从法律层面看,视频刷赞的违法性需结合具体场景和行为性质综合判定。我国《反不正当竞争法》明确禁止经营者对其商品的销售状况、用户评价等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。若刷赞行为由商家或MCN机构主导,用于提升商品销量或服务口碑,直接构成“虚假宣传”,属于典型的不正当竞争行为。例如,某电商卖家通过刷赞伪造“爆款”视频,误导消费者认为产品热销,进而诱导购买,不仅损害了同业竞争者的公平交易权,也侵犯了消费者的知情权,监管部门可依据《反不正当竞争法》责令停止违法行为,处以罚款,情节严重者甚至面临吊销营业执照的处罚。

对于个人用户的小规模刷赞行为,虽然通常不构成刑事犯罪,但同样可能面临民事责任或平台处罚。根据《民法典》第一百三十二条,民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。若个人刷赞行为导致其他创作者的原创内容被恶意压制,或破坏了平台的公平推荐机制,可能构成对他人合法权益的侵害,被侵权人可依法要求承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。同时,各大短视频平台的用户协议均明确禁止“刷量、刷赞等虚假行为”,平台有权对违规账号采取限流、封禁、封号等措施,这意味着个人刷赞即便未触犯法律,也需承担“账号作废”的现实风险。

更深层次看,视频刷赞的社会危害远超个案违法性。一方面,它扭曲了内容创作的激励机制。当“流量至上”成为主导,创作者可能放弃深耕内容,转而投入资源购买虚假数据,导致优质内容被淹没,劣质内容通过刷赞上位,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。另一方面,刷赞行为破坏了数字经济的信用基础。短视频平台作为信息传播的重要载体,其数据真实性直接关系到社会公众对线上信息的信任度。若热门视频的点赞量、播放量均可“人为制造”,用户将难以通过数据判断内容价值,最终损害整个行业的健康发展。

值得注意的是,随着监管技术升级,刷赞行为的违法成本正在显著提高。网信办“清朗”系列行动已多次将“流量造假”列为整治重点,通过大数据监测、AI识别等技术手段,可精准定位刷赞账号及背后的黑色产业链。2023年某短视频平台就曾联合公安机关破获一起涉案金额超千万元的刷赞案,犯罪团伙利用境外技术开发刷赞软件,操控数十万虚假账号,最终以“非法经营罪”被追究刑事责任,这一案例印证了“技术刷赞”同样可能构成刑事犯罪。

从行业趋势看,短视频平台正从“流量治理”向“价值治理”转型。抖音、快手等头部平台已建立“数据风控大脑”,通过用户行为特征、设备指纹、IP地址等多维度数据交叉验证,识别异常点赞行为。同时,平台更注重内容的“完播率”“互动深度”等真实指标,而非单纯依赖点赞数,这在客观上削弱了刷赞行为的“收益预期”。对于创作者而言,与其冒险触碰法律红线,不如深耕垂直领域、提升内容质量——唯有真实、优质的内容,才能在平台的算法推荐和用户的自发传播中实现长效增长。

归根结底,视频刷赞绝非无伤大雅的“小聪明”,而是游走在法律边缘的“高风险游戏”。它不仅违背平台规则,更可能触犯《反不正当竞争法》《电子商务法》等多部法律法规,面临行政处罚、民事赔偿乃至刑事追责。在数字经济时代,数据是内容创作的“生命线”,而真实则是这条生命线的基石。唯有创作者、平台与监管三方合力,共同抵制虚假流量,才能让短视频行业在健康的轨道上持续生长,让优质内容真正获得应有的价值认可。