关于“这个一键秒刷QQ赞的网站有效吗”,这个问题背后牵涉的不仅是技术逻辑,更涉及社交平台规则、用户需求与风险成本的博弈。要回答“是否有效”,需先拆解“有效”的定义——是指短时间内赞数飙升?还是能带来真实的社交价值?抑或是能规避平台风险?从现实维度看,这类所谓的“一键秒刷”工具,往往在技术合规性、效果持久性和用户安全性上存在多重硬伤,其“有效性”经不起推敲。

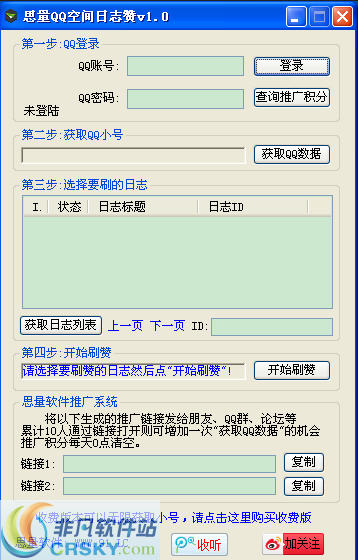

从技术实现路径来看,“一键秒刷QQ赞的网站”通常宣称通过“自动化脚本”“接口漏洞”或“服务器集群”实现快速刷赞。但QQ作为腾讯旗下核心社交产品,其背后有成熟的风控系统,能实时监测用户行为异常。例如,正常用户的点赞行为具有分散性(不同好友动态、不同时间段),而刷赞工具往往会在短时间内集中对同一用户或少量动态进行高频点赞,这种“非人类操作模式”会被系统判定为作弊。一旦触发风控,轻则赞数被清零、账号被警告,重则直接封禁——这种“有效”本质上只是短暂的数据幻觉,且伴随极高代价。此外,这类网站常要求用户提供QQ账号密码,甚至手机号等敏感信息,声称“需要登录权限操作”,实则为盗号或数据窃取埋下伏笔。近年来,腾讯安全报告多次曝光“刷赞工具盗取用户信息”的案例,用户所谓的“一键获取赞”,最终可能变成“一键失去账号”。

进一步分析,“有效”若指向“社交价值”,则这类工具更是南辕北辙。QQ赞的核心意义在于熟人社交中的情感认同,是用户对内容真实反馈的体现。而刷来的赞来自虚假账号(“僵尸号”)或恶意程序,这些“赞”无法带来评论、转发等真实互动,反而会让动态评论区出现“点赞者无任何社交关联”的尴尬场景。长期依赖刷赞,会让用户陷入“数据依赖症”——当动态真实互动率远低于赞数时,反而会暴露账号的虚假性,降低在社交圈中的可信度。正如社交传播学中的“镜像理论”:用户在社交平台构建的自我形象,需要真实互动作为镜像反馈,虚假数据只会扭曲镜像,最终导致社交认同的崩塌。

从风险成本角度,“一键秒刷”的“有效”更显得得不偿失。这类网站往往以“免费试用”“低价套餐”吸引用户,但背后可能暗藏恶意软件。用户下载所谓的“刷赞客户端”或点击不明链接后,电脑或手机可能被植入木马,导致银行账户密码、通讯录等隐私信息泄露。此外,部分网站还会诱导用户完成“任务”(如下载APP、观看广告)以“解锁刷赞功能”,实则是在为灰色产业链贡献流量。更值得警惕的是,若刷赞行为涉及批量操作,可能触犯《网络安全法》关于“非法使用自动化工具干扰网络服务”的规定,用户需承担法律责任。这种“用账号安全换虚假赞数”的交易,显然不符合理性人的成本收益原则。

用户之所以会关注“一键秒刷QQ赞的网站是否有效”,本质上折射出社交平台中的“数据焦虑”。在“点赞文化”盛行的当下,部分用户将赞数等同于社交影响力,误以为“赞多=人缘好=有价值”。但这种认知忽略了社交的本质是真实连接。事实上,QQ平台早已优化算法,更倾向于推荐“高互动率”内容——即使你有1万个赞,若评论数、转发数寥寥,动态也会很快沉没;反之,一条只有10个赞但全是深度评论的动态,反而可能被系统推荐给更多潜在好友。真正有效的“社交增值”,从来不是靠工具“刷”出来的,而是通过持续输出有价值的内容(如生活感悟、专业见解、有趣经历)积累真实粉丝。

趋势上看,随着平台反作弊技术的升级和用户社交观念的成熟,“一键秒刷QQ赞”正在失去生存土壤。腾讯近年来持续加大对“虚假互动”的打击力度,通过AI行为识别、设备指纹追踪等技术,已能精准定位刷赞工具及其使用者。同时,越来越多的用户开始反思“点赞至上”的浅层社交逻辑,转向追求“有温度的连接”——例如,通过QQ空间分享深度文章引发专业讨论,或通过群组功能建立兴趣社群,这些真实的社交互动带来的价值,远非冰冷的赞数可比。

归根结底,“这个一键秒刷QQ赞的网站有效吗”的答案,藏在用户对“有效”的定义里。若追求的是短暂的数据堆砌和潜在的风险,那它或许“有效”;但若追求的是真实的社交认同、长期的账号安全和可持续的社交价值,那它不仅无效,反而会成为社交路上的“绊脚石”。与其将精力耗费在寻找“捷径”上,不如回归社交的本质:用心经营每一次互动,用内容构建真实的自我——毕竟,真正能“秒刷”人心的,从来不是工具,而是真诚。