频繁在QQ社交平台上刷赞点赞,这一看似平常的社交行为,实则暗藏“毒性”——它不仅可能扭曲人们对社交价值的认知,更在潜移默化中侵蚀身心健康。作为国内最早普及的社交平台之一,QQ的点赞功能曾是连接情感的“轻纽带”,但当“刷赞”从偶尔互动异化为高频依赖,其背后隐藏的心理机制与潜在风险,值得深入剖析。

刷赞点赞的心理根源:社交需求与即时反馈的共谋

人类是社会性动物,对认同与归属的需求根植于本能。QQ社交平台通过“点赞”这一低成本、高效率的互动形式,精准满足了人们对“被看见”的渴望。每一次点赞都是一次即时反馈,像一颗糖,短暂释放多巴胺,让人产生愉悦感。这种“即时满足”机制极易形成行为依赖:当一个人发布动态后,频繁刷新页面查看点赞数,或主动向好友“求赞”,本质上是在通过外部反馈确认自我价值。然而,这种依赖若不加节制,便会陷入“反馈-期待-焦虑”的循环——点赞数少时失落,多时短暂满足,下一次发布时对反馈的期待值水涨船高,最终使社交行为从“情感连接”异化为“数据追逐”。

“毒性”的显现:从“社交货币”到“心理枷锁”

在QQ社交生态中,点赞逐渐演变成一种“社交货币”——点赞数越多,仿佛越受欢迎,社交地位越高。这种认知偏差导致“刷赞”行为被赋予额外意义:学生党用点赞数证明“人缘好”,职场人士用它展示“影响力”,甚至有人通过购买“僵尸赞”虚构社交资本。然而,这种虚假繁荣背后,是真实社交能力的退化。当人们习惯用点赞数量衡量关系亲疏,便会忽视深度交流的重要性:一条精心编辑的动态可能收获上百个赞,却无人关心文字背后的真实情绪;一次面对面的问候,或许比百个点赞更能传递温暖。更危险的是,“点赞成瘾”会引发“社交焦虑症”——害怕自己的动态无人点赞,担心被“社交圈遗忘”,甚至因好友未及时点赞而产生误解,使原本放松的社交平台变成心理负担。

身心危险的多维度侵蚀:心理、行为与生理的三重冲击

频繁刷赞点赞对身心的伤害是隐蔽而深远的。心理层面,长期依赖外部点赞评价自我价值,会削弱“内在评价体系”的建立。心理学研究表明,当个体将自我价值感绑定于不可控的外部反馈时,更容易产生焦虑、抑郁等负面情绪。例如,青少年若将QQ空间的点赞数与“是否被同龄人接纳”直接挂钩,一旦数据不理想,便可能陷入自我怀疑,甚至影响自尊发展。行为层面,“刷赞”会挤占真实生活的时间与精力:有人熬夜刷新动态只为等赞,有人上课、工作时频繁查看通知,导致注意力分散、效率下降;更有甚者,为维持“高赞人设”,精心包装生活片段,形成“表演型社交”,逐渐失去真实的自我。生理层面,长时间盯着手机屏幕刷赞,会导致视力下降、颈椎劳损,而因点赞数波动产生的情绪波动,可能引发失眠、食欲不振等躯体化症状,形成“情绪-生理”的恶性循环。

平台算法与个人觉醒:谁在“喂养”刷瘾?如何打破依赖?

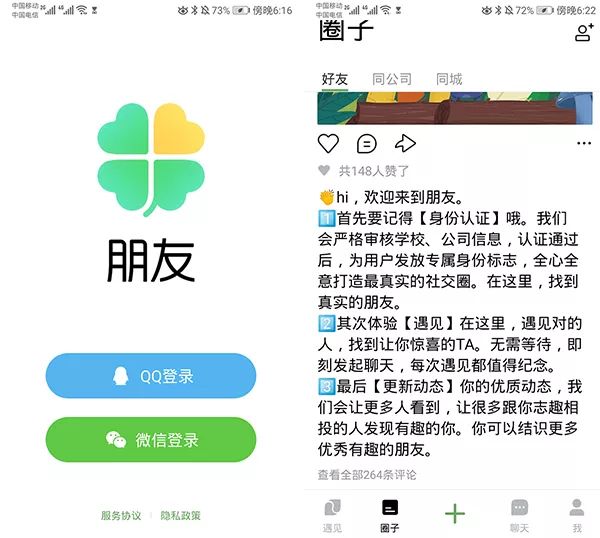

QQ社交平台的算法机制在一定程度上“喂养”了刷赞行为。例如,“热门动态”以点赞数为排序依据,“你可能认识的人”推荐功能鼓励用户扩大社交圈以获取更多点赞,这些设计都在无形中刺激用户对点赞数量的追求。然而,技术本身并非洪水猛兽,关键在于个人如何主动管理使用习惯。首先,需重构社交认知:明确点赞是“锦上添花”而非“雪中送炭”,真正的社交价值在于真诚互动而非数据堆砌。其次,设定“数字边界”:例如,每天限定查看动态次数,关闭“点赞提醒”功能,减少即时反馈带来的干扰。最后,转向“真实社交”:将部分线上互动转化为线下交流,用深度对话替代浅层点赞,在真实关系中确认自我价值。正如社会学家雪莉·特克尔在《群体性孤独》中所警示的:“数字连接无法替代真实接触,唯有在真实的互动中,我们才能找到归属感与安全感。”

频繁在QQ社交平台上刷赞点赞,看似是轻点屏幕的微小动作,实则折射出数字时代社交行为的异化与心理健康的隐忧。当“点赞”从情感表达的载体变成价值评判的唯一标准,当“被点赞”成为生活的核心追求,我们便已在不知不觉中,被这种“温柔的毒性”裹挟。真正的社交健康,不在于动态旁的数字符号,而在于每一次互动中传递的温度与真诚——放下对点赞的执念,回归真实的关系连接,或许才是对抗“刷瘾”、守护身心平衡的解药。