在社交媒体深度渗透日常生活的当下,QQ空间作为一代人的集体记忆,其“名片赞”功能悄然成为社交形象的隐形名片。当用户打开好友名片,一排排整齐的点赞不仅是数字的堆砌,更被潜意识解读为“受欢迎程度”的直观体现。这种社交认同的需求,催生了“如何刷空间名片赞”的普遍困惑——它并非简单的技术问题,而是折射出当代人对社交价值认可的深层渴望。刷赞行为的本质,是用户在虚拟社交中对“被看见”的焦虑与对“高价值”标签的追逐,但真正值得探讨的,是如何在合规框架下实现社交形象的良性构建,而非依赖短暂的数据泡沫。

空间名片赞:社交货币的量化与异化

QQ空间名片赞之所以被重视,源于其承载的“社交货币”属性。在社交场景中,点赞数如同一种可量化的社会资本,低赞数可能被贴上“人缘差”“存在感低”的标签,而高赞数则能快速建立“受欢迎”“有影响力”的初始印象。这种认知偏差导致用户将刷赞视为“社交捷径”——当现实社交中的认可难以获取时,虚拟数据便成为替代性满足。然而,这种量化社交货币正在经历异化:部分用户将刷赞视为终极目标,却忽略了点赞背后的真实互动逻辑——一个毫无内容的空名片即使获得千赞,也难以转化为真正的社交连接。

从心理学角度看,刷赞行为与“社会比较理论”高度契合。用户在浏览好友名片时,会不自觉地将自己的赞数与他人对比,产生“相对剥夺感”,进而触发刷赞动机。这种比较循环一旦形成,便会陷入“数据焦虑”的泥潭:为了维持赞数优势,用户可能持续投入时间与金钱购买服务,最终让社交形象沦为数据的囚徒。

刷赞的常见路径与潜在风险:数据泡沫下的隐形代价

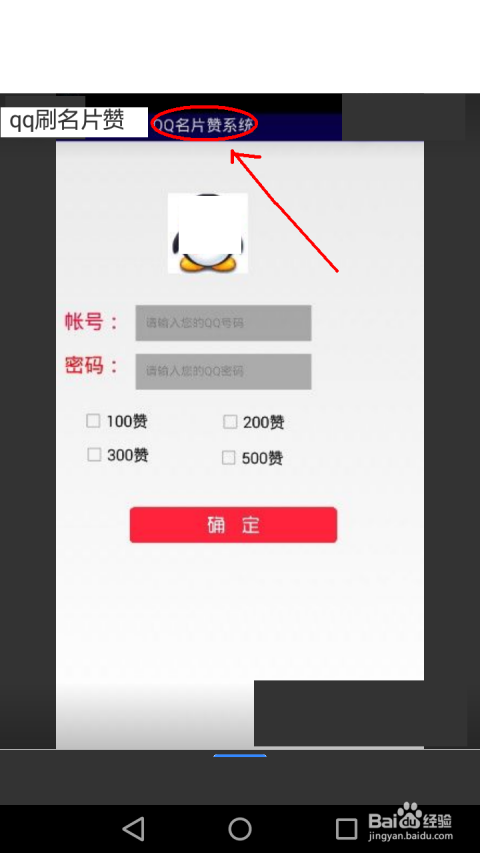

当前,“如何刷空间名片赞”的解决方案主要分为三类:人工互助、第三方工具与平台漏洞利用。人工互助通过QQ群、朋友圈等渠道发起“互赞”活动,用户通过手动点赞换取他人回赞,这种方式看似合规,实则效率低下且依赖社交关系链;第三方工具则通过脚本或机器人批量点赞,宣称“秒到赞”“真实IP”,但这类服务往往隐藏着账号被盗、隐私泄露的风险;更有甚者利用平台漏洞,通过伪造虚拟用户或恶意刷量技术制造虚假点赞,这种行为不仅违反《网络安全法》,还可能导致账号封禁。

更值得警惕的是,刷赞行为正在形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。当部分用户通过非正常手段获取高赞数,会打破社交生态的公平性,迫使他人跟风刷赞以维持竞争力。最终,整个空间的社交信任体系被侵蚀——用户不再相信点赞的真实性,而是将其视为“数据游戏”的产物。这种信任危机的代价,远超短期获得的社交满足感。

合规提升赞数的核心逻辑:内容价值与社交互动的双轮驱动

与其纠结“如何刷空间名片赞”,不如回归社交的本质:价值输出与真诚连接。真正可持续的高赞数,必然源于优质内容与有效互动的协同作用。从内容层面看,用户可通过优化空间动态的“社交价值”吸引自然点赞:例如分享实用技能(如PS教程、生活窍门)、引发情感共鸣的内容(如成长感悟、温暖故事)或具有时效性的信息(如节日祝福、热点解读)。这类内容能激发用户的“分享欲”与“认同感”,从而主动点赞,而非被动交换。

社交互动则是另一关键维度。QQ空间的“访客记录”“评论回复”等功能,为用户提供了深度互动的场景。主动为好友动态点赞、撰写个性化评论,不仅能强化社交关系,还能提升自身在好友列表中的“活跃度标签”——当好友频繁看到你的互动痕迹,自然会更关注你的空间动态,形成“互动-关注-点赞”的正向循环。此外,参与空间话题活动、加入兴趣社群,也能通过群体认同感获得更多自然曝光与点赞。

从刷赞到理性社交:重构虚拟社交的价值坐标

“如何刷空间名片赞”的困惑,本质上是社交平台从“流量时代”向“价值时代”转型的阵痛。随着平台算法的完善与用户审美的提升,单纯的数据堆砌已无法转化为真实的社交资本。未来的社交竞争,将不再是“赞数”的比拼,而是“内容质量”“互动深度”与“关系黏性”的综合较量。

对用户而言,摆脱刷赞焦虑的关键在于重构社交价值坐标:将关注点从“被点赞”转向“被需要”——通过持续输出价值成为他人社交圈中的“节点人物”,而非数据的“搬运工”。对平台而言,则需通过优化社交推荐机制(如优先展示高互动、高价值内容),引导用户从“数据攀比”转向“价值共创”,让空间名片赞回归其“社交认可”的本质功能。

当我们在纠结如何刷空间名片赞时,或许该重新审视:点赞数是社交的表象,而非内核。真正的社交魅力,永远藏在你分享的某个知识点里、回复的某句暖心话中、与好友共同经历的某个瞬间里。这些无法被量化的真实连接,才是虚拟社交中最珍贵的“社交货币”。放下对数字的执念,用心经营每一次互动,你会发现,那些不期而遇的点赞,反而会成为社交路上最自然的馈赠。