点赞历史记录不仅是社交媒体用户回溯数字足迹的便捷工具,更是连接个人情感记忆、内容运营策略与数据价值挖掘的关键纽带。在信息爆炸的时代,每一次点赞都隐含着用户的兴趣偏好、情感倾向与行为轨迹,如何高效查看并理解这些历史记录,已成为个人用户、内容创作者与品牌方共同关注的议题。本文将从实用方法、平台差异、数据价值及隐私平衡四个维度,深入探讨“如何查看点赞历史记录”的核心逻辑与实践路径。

一、点赞历史记录的多维价值:从个人记忆到商业洞察

点赞行为本质上是用户对内容的“投票”,其历史记录则是用户数字身份的“隐性档案”。对个人用户而言,点赞历史是记忆的延伸——三年前为某篇深度文章点赞,可能关联着当时的职业困惑或兴趣萌芽;为朋友旅行照片点赞,记录着社交关系的温度。这种“数字记忆”的价值,在碎片化信息时代尤为珍贵,它能帮助用户快速定位优质内容,重建时间线上的情感锚点。

对内容创作者与品牌方而言,点赞历史记录是数据金矿。通过分析用户点赞的时间分布、内容类型(如科技、美妆、公益)及互动频率,可精准勾勒用户画像:某用户长期点赞环保主题内容,其消费决策可能更倾向可持续品牌;若点赞集中在工作日早8点的行业资讯,大概率是职场人士。这种基于历史行为的洞察,远比人口统计学标签更具动态性与说服力,为内容优化、产品迭代与营销策略提供底层支撑。

二、主流平台的查看路径:功能差异背后的逻辑博弈

不同社交平台对点赞历史记录的开放程度与查看方式存在显著差异,这本质是平台数据策略、产品定位与隐私保护的综合体现。

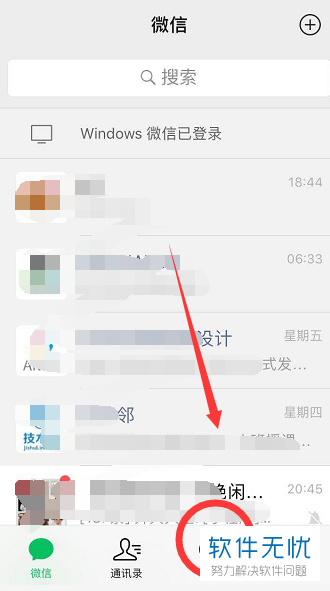

微信朋友圈作为强社交场景,对点赞历史的查看权限较为克制:用户仅能查看自己近半年的点赞记录,路径为“我→朋友圈→→好友动态→点赞”。这一设计旨在避免用户过度关注“社交表演”,聚焦当下互动。而微博作为公共舆论场,则更开放:用户可通过“我→点赞→历史点赞”查看全部点赞记录,且支持按时间、内容类型筛选,甚至可导出数据(需申请权限)。这种差异源于微博的“媒体属性”——用户点赞内容可能构成公共舆论的一部分,需保留可追溯性。

小红书与抖音则体现了内容平台的精细化运营。小红书允许用户查看“全部点赞”,且对笔记点赞记录按“最近”“最常点赞”分类,方便用户快速找回优质内容;抖音则将点赞历史与“收藏”功能结合,用户可在“我→喜欢→管理”中对点赞视频进行分组(如“学习”“娱乐”),甚至设置“仅自己可见”。这种功能设计,既满足了用户的内容管理需求,又通过“可见性控制”平衡了隐私与展示。

值得注意的是,部分平台(如Instagram)对普通用户仅开放近300条的点赞记录,查看更早历史需通过“活动日志”或第三方工具(如数据下载申请)。这种限制并非技术壁垒,而是平台对用户数据的“保护性管理”——避免历史数据被过度挖掘导致隐私泄露。

三、查看背后的挑战:隐私限制与技术破局的平衡

尽管点赞历史记录价值显著,但用户在实际查看中常面临三大挑战:数据不完整、平台功能局限与隐私顾虑。

数据不完整是首要痛点。部分平台因技术架构或数据清理策略,仅保留近1-2年的点赞记录,早期数据可能被覆盖或删除。例如,QQ空间的点赞历史仅支持查看近半年内容,更早记录需通过“时光轴”功能间接追溯(需用户手动整理)。此外,若用户频繁切换设备或注销账号,点赞数据可能因同步失败而丢失。

平台功能局限则体现在交互体验上。多数平台的点赞历史记录仅支持线性浏览,缺乏智能筛选(如按关键词、情绪标签过滤),用户若需查找特定内容的点赞时间,需逐条翻阅,效率低下。部分平台(如LinkedIn)甚至未提供独立的点赞历史入口,需通过“通知”或“活动记录”间接查询。

隐私顾虑则是更深层的挑战。点赞记录可能暴露用户的政治倾向、健康状况、消费习惯等敏感信息——例如,为特定医疗内容点赞可能关联疾病史,为某品牌点赞可能反映消费能力。尽管平台强调“数据加密”,但用户仍担忧历史记录被滥用。正因如此,欧盟GDPR等法规明确要求平台“数据可携权”,用户有权获取并导出自己的点赞数据,但也需承担数据保管责任。

针对这些挑战,技术破局已初现端倪:第三方数据管理工具(如Google Takeout)可帮助用户导出多平台点赞数据,并通过时间轴可视化呈现;AI算法正在尝试对点赞内容进行语义分析,自动分类“兴趣标签”,提升检索效率;而隐私计算技术(如联邦学习)则能在不暴露原始数据的前提下,帮助品牌方分析用户点赞模式,实现“数据可用不可见”。

四、从“查看”到“运用”:点赞历史的数据价值升华

查看点赞历史记录的最终目的,并非停留在“回顾”层面,而是通过数据挖掘实现价值转化。对个人用户而言,可利用工具(如Notion、Excel)整理点赞内容,构建“个人兴趣图谱”——例如,将点赞的书籍、课程、文章分类,形成“知识库”,辅助自我提升。对内容创作者而言,需结合点赞历史与互动数据(评论、转发),识别“高粘性内容类型”:若某类科普视频点赞率高但评论少,说明内容有价值但缺乏互动引导,可优化评论区设计。

对品牌方而言,点赞历史记录是用户生命周期管理的重要依据。通过分析用户从“首次点赞”到“复次点赞”的时间间隔,可衡量内容忠诚度;对比不同用户群体的点赞偏好,可制定分层营销策略——对新用户推送高点赞率的入门内容,对老用户推送深度定制内容。此外,点赞历史还可用于危机公关:若某品牌负面内容获大量点赞,需及时回应用户关切,避免舆情扩散。

真正的数据价值,不在于拥有多少点赞记录,而在于能否从这些“数字足迹”中读懂用户未被言说的需求。 当点赞历史从“个人记忆”升级为“决策工具”,它将成为连接用户与平台、内容与商业的隐形桥梁。

点赞历史记录的查看与运用,本质是数字时代“自我认知”与“数据治理”的微观实践。对个人而言,它是梳理兴趣、守护记忆的数字日记;对平台而言,它是优化服务、连接用户的底层逻辑;对商业而言,它是洞察需求、驱动增长的战略资产。随着数据技术的迭代,点赞历史将不再仅仅是“过去的记录”,而是预测未来趋势、构建个性化体验的关键钥匙。唯有在隐私保护与价值挖掘间找到平衡,才能让每一次“点赞”都真正成为有意义的数据对话。