“如何用一分钱刷空间赞?”这个问题背后,折射的是流量焦虑与数据崇拜的交织——在社交媒体时代,一个“赞”不仅是数字,更像是账号价值的量化标签。但当我们试图用“一分钱”的极致成本撬动这个标签时,本质上是在挑战“流量价值”与“运营成本”的平衡法则。然而,这种挑战往往伴随着认知偏差:低成本刷赞并非“流量捷径”,而是一场高风险的数字游戏,其短期收益与长期代价的博弈,远比想象中复杂。

一、拆解“一分钱刷空间赞”:逻辑与现实的割裂

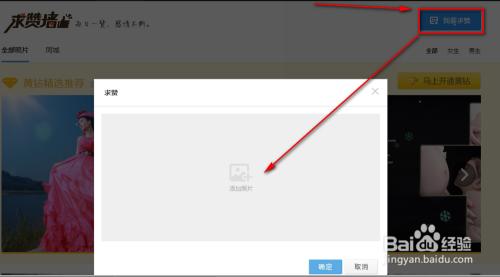

所谓“一分钱刷空间赞”,通常指向两种操作路径:一是利用“流量任务平台”的低价任务包,用户通过完成关注、点赞等基础操作获取微薄收益,而需求方则以极低单价购买这些“人工赞”;二是借助自动化工具模拟真人行为,通过批量账号矩阵实现“零成本刷赞”(工具成本可能远高于一分钱)。这两种路径的核心逻辑都是“用最小成本获取表面数据”,但现实中却处处是陷阱。

从成本结构看,“一分钱”往往只是“引流价”。流量任务平台为吸引用户,会将初始任务单价压至几分钱,但实际到账率可能不足50%,且平台抽成后,需求方的真实成本可能翻倍;自动化工具则面临技术门槛——IP池质量、设备指纹模拟、行为逻辑随机性,任何一个环节出错都会触发平台风控,导致账号被批量封禁,此时“一分钱”换来的不是赞,而是沉没成本。更关键的是,“一分钱”能买到的“赞”,本质是“无价值互动”:这些账号多为“僵尸号”或“羊毛党”,后续无任何转化可能,反而可能被平台算法识别为“异常数据”,反而降低账号权重。

二、价值误区:数据泡沫下的“虚假繁荣”

为什么有人执着于“一分钱刷空间赞”?根源在于对“数据价值”的误解。在社交媒体运营中,“赞”确实能带来初始信任感——高赞内容更容易被平台推荐,吸引真实用户关注,形成“数据-流量-更多数据”的正循环。但刷赞制造的“数据泡沫”,只会打破这个循环的底层逻辑。

平台算法的核心是“用户行为真实性”。一个长期稳定更新的账号,如果某篇内容突然出现大量低质量赞(如短时间内集中增长、粉丝与赞的比例失衡、互动内容与账号定位不符),算法会判定为“异常数据”,不仅不会推荐,反而可能限流。例如,某美妆账号通过“一分钱刷赞”将单篇内容赞数从100冲到1000,但真实评论数却停留在5条,这种“高赞低评”的异常数据,会让算法认为内容缺乏真实共鸣,后续推荐量反而暴跌。

更重要的是,刷赞摧毁的是“用户信任”。真实用户对数据的敏感度远超想象——当一位博主的内容赞数很高,但评论区无人互动、粉丝活跃度低下时,用户会立刻察觉“数据造假”,进而对账号产生信任危机。这种信任危机一旦形成,即便后续回归真实运营,也很难挽回。数据可以“刷”出来,但信任无法“买”回来,这才是刷赞最致命的代价。

三、三重挑战:技术、成本与效果的不可持续性

“一分钱刷空间赞”看似简单,实则面临技术、成本、效果三重不可逾越的挑战。

技术层面,平台风控系统已进入“AI识别时代”。以微信空间为例,其算法会通过“设备指纹”(同一设备登录多个账号)、“行为序列”(点赞-评论-关注的机械重复)、“IP特征”(同一IP段大量异常账号)等维度,精准识别刷赞行为。即便是看似“隐蔽”的人工刷赞,也无法规避“操作时间集中”“账号活跃度异常”等问题——例如,凌晨3点集中出现大量点赞,或新注册账号立刻进行高密度点赞,这些都会被系统标记为“可疑行为”。

成本层面,“一分钱”只是冰山一角。刷赞的隐性成本包括:账号被封的风险(若使用自有账号,可能面临限流甚至封号,前期运营成本全部沉没)、内容被平台降权的风险(异常数据导致账号权重下降,真实流量流失)、以及用户信任崩塌的风险。这些隐性成本远高于“一分钱”的显性支出,形成“捡了芝麻丢了西瓜”的悖论。

效果层面,刷赞带来的“虚假流量”无法转化为实际价值。无论是商业合作(品牌方会核查数据真实性)还是个人IP打造(粉丝的忠诚度源于真实互动),都依赖“真实数据”作为基础。一个靠“一分钱刷赞”维持的账号,即便赞数再高,也无法变现——因为没有真实用户愿意为“数据泡沫”买单。刷赞的本质,是用短期数据欺骗自己,却用长期代价透支未来。

四、破局之道:放弃“刷赞幻想”,回归运营本质

与其执着于“一分钱刷空间赞”的伪命题,不如将精力投入到“真实流量获取”的正向循环中。事实上,低成本甚至零成本的运营方法始终存在,它们的核心逻辑是“用价值换流量”,而非“用成本买数据”。

内容优化是“零成本获赞”的核心。一篇优质内容的获赞成本,远低于任何刷赞方式。例如,针对目标用户痛点创作内容(如职场干货、生活技巧、情感共鸣),通过精准的标题设计(如“3个方法解决XX问题,亲测有效”)、优质的内容呈现(图文结合、短视频脚本优化),以及合适的发布时间(用户活跃高峰期),能自然吸引真实用户点赞。某知识类博主通过每周更新一篇“职场避坑指南”,单篇内容自然获赞超5000,获赞成本几乎为零,且这些赞都来自真实用户,为账号带来了精准粉丝和商业合作机会。

社群运营是“低成本互动”的关键。通过建立粉丝群(如微信群、QQ群),将分散的流量沉淀为私域用户,不仅能提升用户粘性,还能通过“用户互动”自然增加内容赞数。例如,某穿搭博主在粉丝群发起“穿搭点赞挑战”,鼓励用户发布模仿博主的穿搭内容并@博主,博主为优质内容点赞转发,这种互动不仅让用户获得成就感,也让博主的内容赞数自然增长,且每个赞都带有“用户身份标签”,被算法判定为“高质量互动”。

平台规则内的“低成本推广”是辅助手段。各大平台都有针对新账号的流量扶持政策,如微信空间的“原创内容推荐”、抖音的“新流量池”、小红书的“薯条推广”等。这些工具的推广成本可控(如10元可买1000次曝光),且针对精准用户群体,远比“一分钱刷赞”更安全有效。例如,某新注册的美食账号通过“薯条推广”投放一篇家常菜教程,花费50元获得5000次曝光,其中200次真实点赞,转化了50个粉丝,获赞成本仅为0.25元/个,且这些粉丝都是对美食感兴趣的真实用户,后续转化率远高于刷赞带来的“僵尸粉”。

结语:流量的本质是“价值交换”,而非“数字游戏”

“如何用一分钱刷空间赞?”这个问题的答案,从来不是“如何操作”,而是“为何要操作”。在社交媒体的生态中,流量的核心是“价值交换”——你为用户提供价值,用户用关注、点赞、互动回报你。试图用“一分钱”的捷径绕过这个本质,最终只会陷入“数据造假-信任崩塌-流量枯竭”的恶性循环。

真正的运营高手,从不纠结于“一分钱能买多少赞”,而是思考“如何让每一分钱都花在价值创造上”。与其将精力放在刷赞的“技术攻关”上,不如深耕内容、打磨产品、连接用户——当你的内容能解决用户问题,你的账号能提供情绪价值,你的互动能建立信任时,“赞”会自然而来,且这些“赞”会成为你账号最坚实的“数字资产”。流量的真相从来不是“低成本高回报”,而是“高投入高回报”——这里的投入,不是金钱,而是时间、精力与真诚。