在QQ社交生态中,“赞”是最基础也最直接的互动符号——它不仅是内容受欢迎的量化体现,更承载着个人社交形象与商业信任背书的需求。近年来,“如何用一元刷QQ赞”成为不少用户搜索的高频词,折射出低成本获取社交数据的现实诉求。这种现象背后,既有对社交效率的追求,也暗藏对真实互动的偏离。深入剖析“一元刷QQ赞”的运作逻辑、应用场景与潜在风险,才能在数据与真实之间找到平衡点。

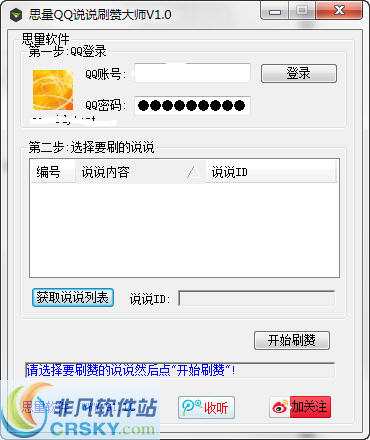

“一元刷QQ赞”并非严格意义上的技术术语,而是对“低成本QQ赞获取服务”的通俗概括。其核心模式是通过第三方平台或个人渠道,以1元人民币的单价购买一定数量的QQ空间动态、照片或视频点赞。从市场供给端看,这类服务主要依托三类主体:一是批量注册的“僵尸账号”矩阵,通过人工或脚本模拟真实用户点赞行为;二是以“任务平台”为载体的流量分发体系,用户通过完成其他任务(如关注、浏览)获取“刷赞券”,再兑换QQ赞;三是部分代刷工作室利用API接口漏洞,实现批量点赞操作。值得注意的是,“一元”定价并非固定成本——当需求量增大或平台监管收紧时,单价可能上浮至2-3元,但“低价”始终是其吸引流量核心标签。

“一元刷QQ赞”的价值主张,本质上是对“社交资本”的量化追求。对个人用户而言,QQ空间的点赞数是社交形象的“硬指标”——一条动态获得数百赞,会被潜意识解读为“受欢迎”“有价值”,尤其在学生群体中,高赞动态能提升在同龄人中的话语权。对中小商家而言,QQ赞是“信任代理”:微商的朋友圈若每条动态都有数十点赞,潜在客户会降低对产品真实性的质疑;本地生活商家通过刷赞营造“火爆消费”场景,能直接引导线下客流。更深层的价值在于“效率优势”:自然积累100个QQ赞可能需要数周甚至数月,而“一元刷赞”只需几分钟,这种“即时满足”恰好契合了快节奏社交中的焦虑心理。

个人用户中,“一元刷QQ赞”的应用场景呈现明显的年龄分层。中学生群体常用于“生日动态”“校园活动照”等特定场景,通过快速点赞营造“被关注”的仪式感;职场新人则更倾向刷“职业动态”(如入职感悟、项目成果),以塑造“积极上进”的社交形象。商业端的应用更具策略性:微商账号通过“刷赞+评论”组合拳,打造“产品热销”假象,刺激从众消费;知识付费博主在课程推广动态下刷赞,强化“专业认可”感知;甚至部分婚恋平台用户,会刷高赞动态提升“个人魅力分”。值得注意的是,“一元刷QQ赞”已从单纯的“数据美化”延伸至“流量杠杆”——一些社群运营者通过刷赞让内容进入“推荐频道”,借助QQ算法的自然推荐实现二次曝光。

尽管“一元刷QQ赞”能满足短期需求,但其背后潜藏的风险远超想象。平台规则层面,腾讯对QQ空间的刷量行为始终保持高压打击态势——2022年QQ安全中心公开数据显示,全年封禁刷量账号超1200万个,其中80%涉及“低价刷赞”服务。一旦被识别,轻则动态点赞数清零,重则账号功能受限(如无法发布动态、添加好友)。数据质量层面,“一元刷赞”的点赞来源多为“僵尸账号”或“养号平台”,这些账号无真实社交关系,互动停留时间通常不足1秒,不仅无法带来真实转化,反而会被算法判定为“异常数据”,导致账号权重下降。更隐蔽的风险是信息安全:部分代刷平台要求用户提供QQ账号密码,以此实现“批量操作”,实则暗藏盗号、盗取隐私信息(如好友列表、聊天记录)的隐患。从价值观角度看,过度依赖“一元刷赞”会扭曲社交认知——当“受欢迎”被简化为“数字游戏”,真实的人际连接便会异化为数据竞赛,这与社会主义核心价值观倡导的“诚信友善”背道而驰。

随着平台监管技术升级(如图像识别、行为分析算法),“一元刷QQ赞”的生存空间正被不断压缩。未来,这类服务可能从“公开化”转向“地下化”,单价上涨、服务质量下降将成为必然趋势。对用户而言,与其沉迷于“低成本刷赞”,不如转向“真实社交资本积累”:对个人用户,可通过输出优质内容(如生活感悟、专业知识)吸引自然点赞,建立有温度的社交关系;对商家,应聚焦产品与服务质量,通过真实用户评价、社群互动构建信任体系。毕竟,社交的本质是“连接”而非“数据”,一个由真实互动构成的QQ空间,远比千篇一律的高赞动态更具长期价值。