在数字营销领域,点赞已成为衡量内容吸引力的关键指标之一。如何用软件刷五十个赞?这一问题直击许多营销者和内容创作者的核心痛点,尤其在追求快速增长的竞争环境中。软件刷赞虽能短期提升数据,但其本质是双刃剑,需深入剖析其可行性与潜在风险。本文将聚焦这一主题,从技术原理、实际应用、价值权衡到未来趋势,提供专业洞见,帮助读者理性决策。

软件刷赞的核心在于自动化工具模拟用户行为,通过算法在社交媒体平台上批量生成点赞。这类工具通常基于爬虫技术或API接口,输入目标账号或内容链接后,系统自动分配虚拟或真实账号进行点赞操作。例如,在Instagram或抖音上,刷赞软件可设置定时任务,在短时间内完成五十个点赞的目标。其技术基础涉及数据包解析和用户代理伪装,以规避平台的初步检测机制。然而,这种操作并非万无一失,平台如微信、微博等已升级风控系统,通过异常流量分析识别刷赞行为,导致账号降权或封禁风险。因此,理解技术原理是前提,但更需评估其可持续性。

刷五十个赞的价值体现在多维度,尤其在品牌曝光和用户心理层面。对个人创作者而言,点赞数提升能增强内容可信度,触发平台的算法推荐机制,从而获得更多自然流量。例如,一篇新发布的帖子,若初始点赞数较高,更容易进入热门榜单,吸引真实用户互动。对企业营销而言,刷赞可作为冷启动策略,尤其在新品推广期,快速积累点赞数据能塑造产品热度,引导消费者决策。然而,这种价值是短暂的,虚假点赞无法转化为实际转化率,长期依赖可能损害品牌信誉。数据显示,真实用户的点赞与后续购买行为高度相关,而刷赞带来的数据泡沫,一旦被识破,反而引发用户信任危机。因此,价值分析必须结合业务目标,避免陷入数据幻觉。

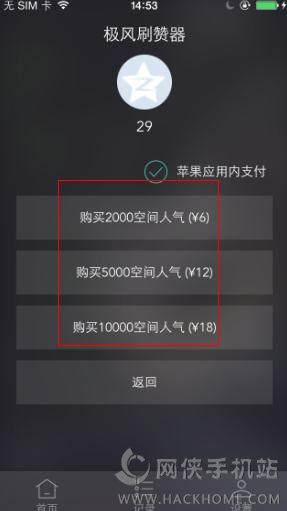

应用场景方面,软件刷赞多见于特定情境,如限时活动或测试阶段。在抖音挑战赛中,创作者为快速冲榜,可能使用刷赞软件提升视频热度;在小红书种草笔记中,初期点赞不足时,刷五十个赞能激发更多真实用户参与。此外,企业在新账号冷启动时,也会采用此法突破零点赞瓶颈。但应用需谨慎,不同平台规则差异显著。例如,LinkedIn对刷行为零容忍,而Instagram虽容忍度较高,但频繁操作仍触发警告。实践中,建议结合内容优化,如高质量视频或文案,使刷赞效果最大化。过渡来看,应用场景的多样性要求工具选择精准化,避免一刀切。

当前趋势显示,AI驱动的刷赞工具正兴起,但挑战亦随之加剧。技术上,深度学习模型能模拟更真实的用户行为,如点赞间隔时间随机化,降低检测概率。市场趋势上,2023年数据显示,全球社交媒体营销工具市场中,自动化点赞类需求年增15%,反映企业对效率的追求。然而,挑战不容忽视:平台算法持续进化,如Facebook的Graph API更新后,第三方工具接入受限;道德争议日益凸显,虚假数据破坏公平竞争环境。未来,合规化将是关键,如结合区块链技术实现点赞溯源,确保数据真实性。行业专家预测,随着监管趋严,纯刷赞模式将式微,转向“内容+技术”融合策略。

独特见解在于,刷五十个赞需重新定义其角色——从独立操作转向辅助手段。深度分析表明,单纯追求点赞数是短视行为,而将其融入内容生态,才能实现长效增长。例如,先通过刷赞测试内容标题的吸引力,再优化文案,引导真实互动。此外,风险控制至关重要:选择合规工具,限制操作频率,避免触发警报。现实中,许多成功案例显示,如某美妆品牌在抖音上,通过刷赞启动新品推广,同时配合KOL合作,实现自然点赞翻倍。这启示我们,软件刷赞不是终点,而是起点,最终回归到用户价值创造。

综上所述,如何用软件刷五十个赞?这一问题的答案,应置于数字营销的宏观框架中审视。工具虽能提速,但真实互动才是核心。建议创作者优先深耕内容质量,将刷赞作为测试环节,而非依赖。在社交媒体生态中,唯有平衡技术效率与用户信任,才能构建可持续的增长路径。