在社交媒体竞争日益激烈的当下,“如何用金手指刷赞”成为不少创作者急于破解的“流量密码”。这里的“金手指”,并非游戏中的作弊码,而是指通过技术手段或非常规途径快速提升内容点赞量的操作。然而,这种看似能“弯道超车”的方式,实则暗藏多重风险,其背后折射的流量焦虑与价值错位,更值得每一位内容创作者警惕。真正的“金手指”,从来不是虚假数据的堆砌,而是优质内容与真实互动带来的自然增长。

技术原理:从“脚本模拟”到“算法漏洞”的博弈

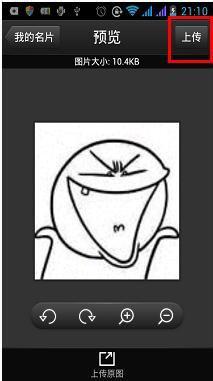

“金手指刷赞”的核心逻辑,是通过模拟真实用户行为或利用平台规则漏洞,绕过正常的内容分发机制,人为制造点赞数据。早期常见的手段包括:使用自动化脚本批量操作,通过模拟设备指纹、IP地址轮换、随机浏览时长等参数,伪装成不同用户对同一内容进行点赞;或是借助“养号矩阵”,用大量真实或虚拟账号预先建立用户画像,再通过矩阵账号集中点赞,形成“热门”假象。近年来,随着平台反作弊系统的升级,部分“技术流”开始转向更深层的算法漏洞挖掘——比如通过分析平台推荐机制的权重逻辑,在内容发布后的黄金时间内集中点赞,触发算法的“热门标签”,从而获得更多自然流量推荐。

然而,这种技术博弈本质上是一场“猫鼠游戏”。平台方始终在迭代反作弊模型,例如通过行为序列分析(点赞速度、账号关联性、设备环境一致性等)识别异常数据,一旦发现刷赞行为,轻则限流、清空虚假数据,重则永久封禁账号。某MCN机构曾透露,其旗下账号因使用第三方刷赞工具,一夜之间12万点赞被清空,账号权重骤降,后续内容分发量不足原来的十分之一。这种“用技术换流量”的短视操作,最终往往得不偿失。

风险剖析:从“账号生存”到“价值崩塌”的连锁反应

“金手指刷赞”最直接的代价是账号安全。各大平台的服务协议中均明确禁止“刷量”行为,一旦被判定违规,创作者不仅会失去虚假数据,更可能面临流量限流、功能降级甚至封号的风险。对于依赖平台生存的职业创作者而言,账号的“死亡”意味着前期投入的时间、精力与资源的彻底归零。

更深层的风险在于数据失真导致的决策失误。点赞量作为内容效果的核心指标之一,直接创作者对选题方向、内容形式的判断。若长期依赖刷赞维持“爆款”假象,创作者会陷入“数据幻觉”——误以为某种内容类型受欢迎,实则虚假数据掩盖了真实用户的偏好。当创作者基于错误数据调整内容策略,反而会逐渐失去原有受众,最终在真实竞争中掉队。

此外,刷赞行为对整个内容生态的破坏不容忽视。当虚假流量充斥平台,优质内容的曝光空间被挤压,用户逐渐对“点赞数”失去信任,平台的内容分发机制也会因此失效。这种“劣币驱逐良币”的现象,最终损害的是所有创作者的生存环境。从法律层面看,若刷赞行为涉及非法获取用户数据、破坏计算机信息系统等,还可能触犯《网络安全法》《数据安全法》,面临行政处罚甚至刑事责任。

动机探究:流量焦虑下的“捷径”幻觉

为何仍有创作者前赴后继地尝试“金手指刷赞”?根源在于流量焦虑与变现压力。在“流量=收益”的单一评价体系下,许多创作者面临“不涨粉就淘汰”的生存危机。尤其是新账号起步阶段,自然流量增长缓慢,看着同类内容轻松获得上万点赞,难免产生“走捷径”的冲动。部分第三方服务机构正是利用这种焦虑,打出“24小时上热门”“10万赞包月”等诱人广告,将刷赞包装成“高效推广方案”。

然而,这种“捷径”本质上是一场幻觉。虚假流量带来的商业价值极低——广告主越来越注重“互动率”“转化率”等真实数据指标,刷赞账号即便粉数再高,也难以接到优质商单;平台算法对“僵尸粉”“无效赞”的识别能力日益增强,虚假数据无法带来持续的自然流量增长。某电商主播曾坦言,早期刷赞带来的短暂“热门”反而吸引了一批薅羊毛的粉丝,后续直播转化率极低,最终不得不从零开始积累真实粉丝。

替代路径:回归内容本质的“真实增长”

与其沉迷于“金手指刷赞”的虚假繁荣,不如将精力投入到真正能带来长期价值的“真实增长”策略中。首先,内容优化是核心。通过分析用户画像,精准匹配选题与表达形式,例如在抖音、小红书等平台,结合热点话题但输出差异化观点,或通过“黄金3秒”开头提升完播率,都能有效触发算法推荐。其次,社群运营是关键。通过私信互动、粉丝群等方式沉淀忠实用户,他们的点赞、评论、分享不仅是真实数据,更是内容传播的“种子用户”。最后,善用合规工具。平台官方推出的“内容加热”“DOU+投放”等服务,本质是付费流量扶持,其优势在于目标用户精准、数据真实合规,且能帮助创作者验证内容方向。

真正的“流量密码”,从来不是技术的投机取巧,而是对用户需求的深度洞察与对内容质量的极致追求。当创作者将注意力从“如何刷赞”转向“如何让用户愿意点赞”,从追求数字的“虚荣”转向内容的“价值”,才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟,实现可持续的长期发展。社交媒体的本质是“连接”,只有真实的内容与真诚的互动,才能让创作者与用户之间建立起信任的桥梁,这才是最稳固、最持久的“金手指”。