在社交网络深度渗透日常生活的当下,QQ作为国民级社交平台,其动态点赞功能早已超越简单的互动符号,成为个人社交形象、内容传播力乃至心理认同感的量化体现。不少用户发现,一条精心制作的动态下寥寥几个赞,与上百个赞所带来的社交反馈截然不同——前者可能让内容沉寂,后者却能形成“破圈”效应,吸引更多自然流量。这种“点赞效应”直接催生了“如何自己刷QQ赞?”的需求,但这一需求背后,绝非简单的数字游戏,而是对社交策略、内容运营与平台规则的深度博弈。自己动手刷QQ赞的核心,在于通过可控的社交互动激活自然传播,而非依赖机器或黑产制造虚假繁荣,这需要用户从“被动等待点赞”转向“主动引导互动”,在合规与真实的前提下,让QQ赞成为个人社交价值的真实注脚。

一、QQ赞的社交价值:为什么“自己刷”比“等赞”更主动?

QQ赞的价值远不止于动态右上角的数字叠加。从社交心理学角度看,点赞是一种低成本的认同表达,当用户看到某条动态下赞数较多时,会产生“群体认同感”——“原来大家都觉得这条内容不错”,从而更倾向于点赞或评论,形成“马太效应”。尤其在职场社交、兴趣社群中,高赞动态往往被视为“活跃用户”或“优质内容创作者”的标签,潜移默化中提升个人在社交网络中的话语权。

然而,自然点赞存在明显滞后性:新发布的动态需要时间曝光,好友未必及时刷到,优质内容也可能因“冷启动”不足而沉寂。此时,“自己刷QQ赞”便成为一种主动破局策略。这里的“刷”并非指违规的机器刷量,而是通过手动引导、社群互助等方式,为动态注入初始流量,触发平台的自然推荐机制。例如,一条关于职场经验分享的动态,若初始只有3个赞,平台可能判定其“互动不足”而降低曝光;若通过自己引导获得20个赞,平台则会认为内容“有讨论度”,从而推送给更多潜在受众,形成“引导-自然增长”的正向循环。自己动手刷赞的本质,是为优质内容搭建“社交脚手架”,而非建造“空中楼阁”。

二、自己刷QQ赞的核心逻辑:从“数字堆砌”到“互动激活”

要实现有效的“自己刷QQ赞”,首先需明确其底层逻辑:点赞是互动的结果,而非目的。单纯追求赞数而忽视内容质量,如同缘木求鱼;但优质内容若缺乏初始互动,也可能陷入“酒香也怕巷子深”的困境。因此,自己刷赞的核心在于“以互动促点赞,以点赞带传播”,具体可拆解为三个维度:内容适配性、互动引导性、时机精准性。

内容适配性是基础。并非所有动态都适合“刷赞”——日常琐事、情绪宣泄类内容即使获得高赞,也难以转化为有效社交;但价值型内容(如干货分享、成就展示、兴趣共鸣)则不同。例如,程序员分享的“Python自动化脚本教程”、学生党发布的“考研上岸经验”,这类内容本身就具备“被点赞”的潜质,自己刷赞的任务便是将其“推到对的人面前”。互动引导性是关键。在发布动态时,可通过设置“互动钩子”降低好友点赞的心理门槛:比如“今天终于搞定这个bug,有没有同行遇到过类似问题?评论区聊聊!”或“整理了10本必读经典,大家觉得哪本最值得推荐?@你想一起读书的朋友”。这类引导能让好友从“被动点赞”转为“主动参与”,点赞行为也因此更具社交意义。时机精准性则决定曝光效率。QQ用户活跃存在明显时段规律:工作日午休(12:00-14:00)、下班后(18:00-22:00)、周末全天是流量高峰。在这些时段发布动态并同步引导点赞,能让初始互动更集中,快速触发平台推荐算法。

三、实操方法:三种“自己刷QQ赞”的高效路径

基于上述逻辑,自己刷QQ赞可通过三种具体路径实现,这些方法均强调“手动可控”与“真实互动”,规避了平台违规风险。

路径一:内容优化前置——让“自己刷”成为“锦上添花”

优质内容是“自己刷赞”的底气。在发布动态前,可先完成内容“三查”:查主题(是否为好友感兴趣的话题?如宝妈分享育儿心得、游戏玩家更新攻略)、查形式(图片是否清晰?视频是否简洁?文字是否精炼?)、查钩子(是否预留了互动空间?如“猜猜这个城市是哪里?”“评论区留下你的答案,抽3人送小礼物”)。例如,摄影爱好者发布一张延时摄影作品,文案可写:“拍这张星空图等了3个晚上,终于捕捉到流星!大家觉得构图怎么样?有没有想一起约拍的小伙伴?”内容优化到位后,“自己刷赞”便只需在发布后1小时内,通过手动给10-20位相关好友发送“小窗提醒”(如“刚发了一张星空照,有空帮我点个赞呀,你的支持很重要!”),这些好友的点赞会形成“初始点赞池”,吸引更多自然流量。

路径二:轻量互助社群——构建“点赞-互惠”生态圈

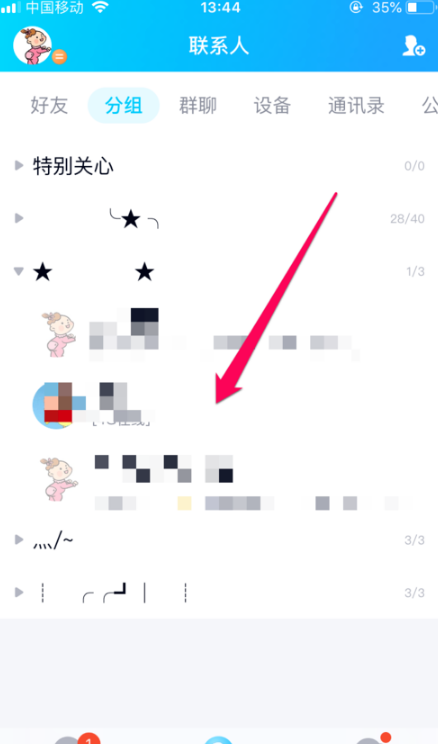

单打独斗效率有限,建立或加入“QQ赞互助小群”是更优解。这类群成员通常基于共同兴趣(如职场群、兴趣群、校友群),规模控制在20-50人,确保成员间有一定熟悉度。群规可约定“动态发布后@全员,成员在10分钟内完成点赞”,这种“互助点赞”并非机械刷量,而是基于“我为你点赞,你为我评论”的双向价值交换。例如,职场群中,A分享“简历优化技巧”,群成员点赞后可在评论区补充“我上次用这个方法通过了XX大厂面试”,既提升了A的动态热度,也为群成员提供了实用信息。轻量互助社群的核心是“关系链维护”,通过小范围的真实互动,让每个成员的动态都能获得“启动燃料”。

路径三:场景化引导——让“点赞”成为“社交仪式”

将“自己刷赞”融入具体社交场景,能大幅降低好友的抵触心理。例如,在生日当天发布动态:“27岁啦!感谢过去一年所有支持我的人,评论区留下你的生日祝福,我会一一回访,并给前10位祝福的朋友点赞哦!”——这种“有来有往”的引导,让点赞成为一种“社交回应”。又如,在完成一项挑战后(如“30天健身打卡成功”)发布动态:“从180斤到150斤,用了半年时间!想给坚持的自己点个赞,也想给同样在努力的你鼓掌——评论区告诉我你的目标,我们一起加油!”此类场景化动态自带情感共鸣,好友点赞更多是出于“认同”而非“被要求”,自己只需在发布后主动为首批评论者点赞,形成“点赞-评论-再点赞”的互动闭环。

四、挑战与规避:在“合规”与“真实”间找平衡

自己刷QQ赞虽是主动社交策略,但需警惕两个误区:一是过度依赖“刷赞”忽视内容质量,导致动态“高赞低评”,甚至被好友视为“虚荣心作祟”;二是触碰平台红线,使用第三方工具“自动刷赞”,此类行为不仅可能被QQ限流(如动态仅自己可见、账号被警告),更会破坏社交关系的真实性。

规避这些挑战的关键在于“度”的把握:频率上,单条动态初始引导点赞控制在30人以内,避免“集中爆发”引发平台异常;内容上,确保每条动态均有真实价值,高赞是“结果”而非“目标”;心态上,将“自己刷赞”视为“社交练习”而非“数字竞赛”,真正的社交影响力源于长期的内容输出与真诚互动,而非一时的赞数高低。

五、从“刷赞”到“社交力”:让QQ赞成为连接人的纽带

归根结底,“如何自己刷QQ赞?”这一问题的答案,不在于“刷”的技巧,而在于“为什么刷”的初心。如果是为了让优质内容被更多人看见,为了在社交网络中建立真实连接,为了通过互动提升自己的表达与共情能力,那么自己动手引导点赞便是一种积极的社交策略;但若只是为了虚荣心追求虚假繁荣,则本末倒置,失去了社交的本质。

自己刷QQ赞的终极价值,是通过主动社交发现“被看见”的乐趣,进而培养“持续输出优质内容”的习惯。当用户从“等赞”转向“引赞”,从“数字焦虑”转向“内容深耕”,会发现真正的社交高手,从不依赖赞数定义自己——那些引发共鸣、促进互动、带来真实连接的动态,哪怕只有10个赞,也比100个虚假的赞更有意义。在社交网络日益回归真实的今天,让QQ赞成为“真诚互动”的见证,而非“数字游戏”的筹码,或许才是自己动手刷赞的最大收获。