刷赞已成为数字时代社交媒体生态中难以忽视的“顽疾”。从个人博主到企业账号,从内容创作者到品牌方,几乎每一个活跃在社交平台上的主体,都可能面临“是否刷赞”“如何应对刷赞”“怎样避免被刷赞困扰”的抉择。这种看似简单的数据操作,实则扭曲了内容价值的评判标准,破坏了平台的公平竞争环境,更让用户在真假难辨的信息流中逐渐失去信任。解决刷赞困扰,绝非单一环节的修补,而是需要从平台治理、技术防控、用户认知到行业生态的多维度协同重构,最终回归“内容为王、真实为本”的数字传播本质。

刷赞的本质:数据异化下的价值失序

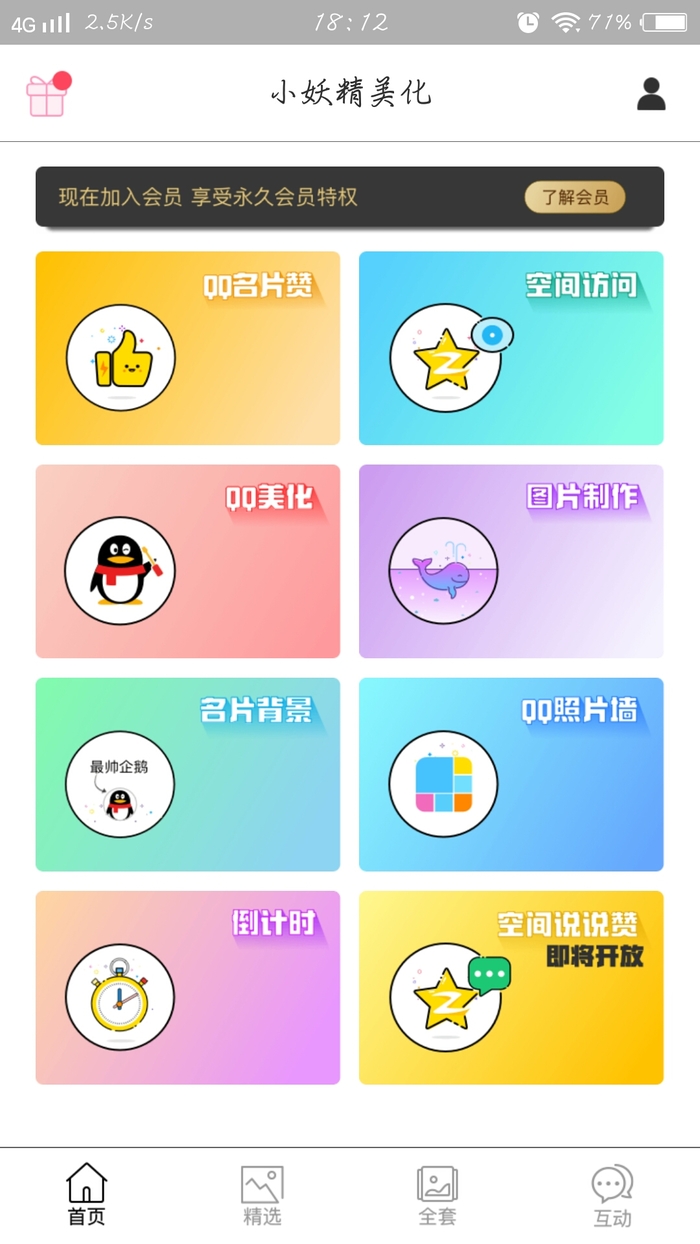

刷赞行为的本质,是对“注意力经济”中数据指标的异化操纵。在社交媒体的算法逻辑里,点赞数、转发量、评论数等数据直接决定了内容的曝光权重——高赞内容更容易获得平台推荐,进而吸引更多流量,形成“数据-流量-变现”的闭环。这种机制催生了“刷赞产业链”:从人工点赞、机器刷量,到“养号”“控评”,灰色产业已形成规模化运作。据行业观察,单个社交平台的刷赞服务价格低至0.01元/赞,甚至可定制“真人IP号”点赞,使得虚假流量与真实数据的界限愈发模糊。

数据异化的直接后果是价值失序。优质内容可能因初期数据不佳被埋没,而低质甚至违规内容通过刷赞获得虚假热度,挤压优质创作者的生存空间。对企业而言,刷赞带来的“虚假繁荣”不仅无法转化为实际消费,更可能因用户真实反馈与数据不符引发信任危机。更严重的是,当用户长期浸泡在“高赞=优质”的认知中,会逐渐丧失对内容质量的判断力,平台的内容生态也因此陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。

刷赞困扰的多重危害:从个体到生态的侵蚀

刷赞的危害远不止“数据造假”这么简单,它正在从个体、平台、社会三个层面侵蚀数字传播的健康肌体。

对个人创作者而言,刷赞是一种“饮鸩止渴”的短期策略。某美妆博主曾坦言,为达到平台“万赞优质内容”的标准,她尝试过购买点赞,短期内确实获得了流量倾斜,但随之而来的是粉丝留存率下降——用户发现内容与数据不符后纷纷取关,最终账号活跃度跌至冰点。这种“数据泡沫”让创作者陷入“刷赞-流量-再刷赞”的依赖,忽视了对内容质量的打磨,长远来看反而削弱了核心竞争力。

对平台生态而言,刷赞动摇了算法推荐的公信力。平台算法的核心逻辑是“用户兴趣-内容匹配”,而虚假数据会让算法误判用户偏好,导致推荐内容质量下降。例如,某视频平台曾因大量刷赞内容充斥首页,用户平均停留时间下降15%,广告主投放效果也因此受损。当用户发现“高赞=低质”,平台的用户粘性和商业价值都将受到重创。

对社会信任而言,刷赞助长了浮躁的数字风气。在“点赞文化”盛行的当下,部分用户将点赞数视为个人影响力或内容价值的唯一标准,甚至出现“为了赞而创作”的异化现象。这种风气下,理性讨论让位于流量追逐,深度内容被碎片化、娱乐化信息淹没,整个社会的认知生态趋于浅薄化。

破局路径一:平台治理从“数据崇拜”到“质量优先”

解决刷赞困扰,平台作为生态的主导者,必须率先打破“数据至上”的算法惯性,构建以“真实互动”为核心的评价体系。

算法逻辑的重构是关键。当前主流平台的算法权重中,点赞数往往占据重要位置,这直接催生了刷赞动机。平台应逐步降低点赞数据的权重,引入“互动质量”维度:例如,将评论的深度(字数、逻辑性)、转发时的附加内容、用户收藏行为、完播率/阅读时长等指标纳入算法模型。某资讯平台试点“优质评论加权”机制后,真实互动内容曝光量提升30%,刷赞账号的流量占比下降近一半,证明算法调整能有效引导内容创作方向。

建立全链路数据防控体系。平台需通过“事前预警-事中拦截-事后追惩”的闭环管理,压缩刷赞空间。事前可通过用户画像识别异常账号:例如,注册时间短、关注量与粉丝量严重失衡、活跃时段集中在深夜等特征的账号,可触发人工审核;事中利用AI技术识别异常点赞行为,如同一IP地址短期内为多个账号点赞、点赞频率远超人类正常操作(如每秒10次以上)等;事后对违规账号实施阶梯式处罚,从限制流量功能到永久封禁,并公示典型案例形成震慑。

完善内容生态的“容错机制”。优质内容往往需要时间沉淀,过早以数据论英雄可能导致“新秀”被埋没。平台可设立“冷启动扶持池”,对新人创作者的优质内容给予一定时期的流量倾斜,避免其因初期数据不佳而放弃。同时,建立“数据申诉通道”,允许创作者对异常数据(如被竞争对手恶意刷赞导致算法降权)进行申诉,平台及时核查并调整推荐策略,保障公平竞争。

破局路径二:技术防控从“被动拦截”到“主动溯源”

刷赞产业的隐蔽性、规模化,决定了技术防控必须从“事后拦截”转向“主动溯源”,用技术手段破解技术对抗。

AI行为识别模型的迭代升级。传统刷赞识别多依赖规则库(如“单日点赞超1000次”),但灰色产业会不断规避规则(如分散时段、分批次点赞)。新一代AI模型可通过“行为序列分析”识别异常:例如,真实用户的点赞行为往往伴随浏览、评论、滑动等动作,而刷赞账号可能只点赞不互动;真实用户的点赞时间分布符合“峰谷规律”(如早晚高峰),而机器点赞可能均匀分布。某社交平台通过引入深度学习模型,对用户行为序列进行特征提取,刷赞识别准确率提升至92%,误判率下降至5%以下。

跨平台数据协同与区块链溯源。刷赞产业常通过“多平台养号”规避单一平台限制,因此需要建立跨平台的数据共享机制。在合规前提下,平台间可共享“异常账号黑名单”,识别跨平台刷赞行为。同时,探索区块链技术用于数据溯源:将内容的点赞行为上链,记录点赞者的账号ID、时间戳、设备指纹等信息,确保数据不可篡改。一旦发现刷赞,可通过链上数据快速追溯源头,打击灰产链条。

“真人验证”与“反作弊引擎”结合。针对“真人IP号”刷赞(即雇佣真实用户进行点赞),平台可引入“动态真人验证”:例如,在用户点赞时随机弹出“内容描述题”“图片识别题”等验证,只有真实阅读或浏览过内容的用户才能通过。同时,开发“反作弊引擎”,实时监测点赞行为的“环境特征”(如设备是否ROOT/越狱、IP地址是否为代理服务器、账号是否使用批量管理软件等),综合判断点赞的真实性。

破局路径三:用户认知从“流量焦虑”到“价值觉醒”

刷赞现象的滋生,离不开部分用户的“流量焦虑”和“虚荣心”。解决刷赞困扰,最终需要用户层面的认知觉醒——从“追求虚假数据”转向“构建真实影响力”。

提升媒介素养,辨别数据真伪。平台和媒体应加强数字素养教育,帮助用户理解“数据不等于价值”。例如,通过官方科普内容解释“高赞内容的背后可能隐藏哪些操作”,教用户识别“刷赞账号的特征”(如内容低质但点赞数高、评论区无实质性互动等)。当用户普遍具备辨别能力,刷赞内容的生存空间就会被压缩。

倡导“真实互动”的内容文化。平台可通过产品设计鼓励深度互动:例如,将“评论区优质内容”与主内容同等推荐,设置“深度讨论榜”替代“点赞榜”,引导用户从“一键点赞”转向“有温度的表达”。对创作者而言,应树立“内容即口碑”的意识,用优质内容吸引真实粉丝,而非依赖数据造假。某知识类博主坚持“不刷赞、不买粉”,通过深度干货内容积累10万粉丝,粉丝粘性远超行业平均水平,证明真实影响力的长期价值。

拒绝参与刷灰产,共建健康生态。用户需明确自身在生态中的责任:不购买刷赞服务,不帮助他人刷赞(如“互赞群”),发现刷赞行为积极举报。只有当用户成为生态的“净化者”,才能形成“人人抵制刷赞”的社会共识,让灰产失去生存土壤。

结语:重建数字信任,回归内容本质

解决刷赞困扰,本质上是重建数字时代的信任机制——让数据回归“反映真实价值”的本源,让内容创作回归“以质取胜”的初心。这需要平台放弃“流量崇拜”的短视思维,用技术和规则守护公平;需要技术从业者以“对抗虚假”为己任,不断创新防控手段;更需要每一位用户从“数据焦虑”中解放出来,拥抱真实互动的力量。

当刷赞的泡沫被戳破,留下的将是更健康的内容生态:优质创作者无需为数据焦虑,用户能在真实信息中获取价值,平台能实现可持续的商业变现。这不仅是解决一个行业问题的路径,更是数字经济迈向高质量发展的必然要求——唯有真实,方能长久。