在QQ社交生态中,点赞作为最基础的互动符号,不仅是用户情感共鸣的直观体现,更承载着社交展示、账号权重乃至商业变现的多重价值。随着社交竞争的白热化,“如何通过网刷为QQ充赞”成为部分用户关注的焦点,这一现象背后折射出的是社交需求与平台规则、真实互动与数据泡沫之间的复杂博弈。深入剖析这一行为,需从其需求逻辑、实现路径、价值争议及合规边界多维度展开,方能理性看待其在社交生态中的真实定位。

网刷QQ赞:需求动因与社交场景的深度绑定

“网刷QQ赞”本质上是用户通过第三方渠道或技术手段,快速提升QQ空间、动态、说说等场景点赞数量的行为,其核心驱动力源于社交场景下的多层次需求。对个人用户而言,QQ空间作为青春记忆的沉淀地,点赞数量常被视为“受欢迎度”的量化指标——一条高赞动态可能满足虚荣心,或在同学、亲友群体中塑造“活跃社交者”的人设;对商家账号、自媒体创作者而言,点赞数据是账号活跃度的直观证明,高互动量能提升内容推荐权重,甚至吸引广告合作,形成“数据-流量-收益”的闭环。

值得注意的是,QQ的社交属性强化了这种需求。不同于微信的强关系链,QQ用户群体更年轻化,空间动态的公开性与“点赞可见”功能,让点赞成为社交货币:学生党通过高赞动态获得班级认同感,创作者用数据证明内容价值,甚至职场人士也需点赞数量维持“社交存在感”。这种需求催生了“QQ充赞技巧”“QQ空间点赞刷量”等关键词的搜索热潮,反映出用户对社交认可的迫切渴望。

实现路径:从第三方平台到技术手段的多元尝试

当前,“如何通过网刷为QQ充赞”的实现路径主要分为三类,每类背后对应不同的技术逻辑与风险特征。

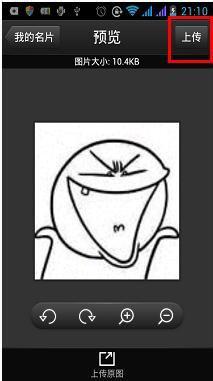

最常见的是第三方平台刷赞。用户通过搜索引擎或社交群组找到“QQ赞平台”,这类平台通常按量计费(如1元=10个赞),支持指定动态、空间批量刷量。其技术原理多依托模拟用户行为:通过爬虫技术抓取大量“养号”(长期活跃、无违规记录)的QQ账号,利用脚本模拟人工点赞流程,或通过接口调用直接向腾讯服务器发送点赞请求。这类操作看似便捷,但平台常要求用户提供QQ账号密码,存在盗号、信息泄露风险,且部分平台使用“机刷”(非真实用户点击),点赞账号多为“僵尸号”,互动质量极低。

其次是人工互赞群组刷赞。用户加入QQ互赞群,通过“点赞-返积分-兑换赞”的模式实现互助。这类群组多按“1:1”互赞规则运行,用户发布动态后@群成员,成员手动点赞后获得积分,积分可兑换他人对自己的点赞。相较于平台刷赞,人工互赞的点赞账号为真实用户,但存在效率低下(需手动操作)、群组活跃度不稳定等问题,且大规模互赞可能被腾讯系统判定为“异常互动”,触发限权警告。

少数技术爱好者还会尝试脚本或插件刷赞。通过编写自动化脚本,模拟鼠标点击、页面滚动等操作,实现定时定点刷赞。这类方法技术门槛较高,需规避腾讯的“风控系统”(如检测异常IP、频繁操作等),一旦被识别,轻则动态点赞清零,重则账号被封禁。

价值与争议:数据泡沫下的社交真实性质疑

“网刷QQ充赞”的价值争议,本质是“数据指标”与“社交真实”的碰撞。支持者认为,在“酒香也怕巷子深”的社交时代,初始点赞数据能形成“破窗效应”——高赞动态更容易被腾讯算法推荐,吸引真实用户点赞,形成良性循环;对商业账号而言,基础互动量是合作方的“硬门槛”,刷赞可作为冷启动阶段的过渡策略。

但更多声音指出,刷赞行为正在侵蚀社交生态的真实性。点赞的核心意义在于对内容的认可,而刷赞制造的“数据泡沫”让这一符号失真:一条毫无营养的动态可能因刷赞达到“999+”,误导用户判断内容价值;长期依赖刷赞的用户,会逐渐忽视真实社交关系的维护,陷入“为数据而社交”的异化状态。更严重的是,腾讯平台对刷赞行为的打击力度持续升级,2023年《腾讯软件许可及服务协议》更新明确将“使用第三方工具刷量”列为违规行为,违规账号可能面临功能限制、封禁等处罚,用户投入的时间与金钱成本可能瞬间清零。

合规边界与理性选择:让QQ点赞回归情感连接本质

面对“如何通过网刷为QQ充赞”的诱惑,用户需明确其合规边界与潜在风险。从平台规则看,腾讯对刷赞行为的打击已形成“技术+规则”的双重防线:一方面,通过AI算法识别异常点赞行为(如短时间内大量点赞、非活跃账号集中互动);另一方面,用户举报机制让刷赞行为难遁其形。从法律层面,若第三方刷赞平台涉及诈骗(如收款后不履约)、侵犯个人信息(倒卖用户数据),用户可能成为连带责任人,得不偿失。

真正健康的社交生态,应回归“内容为王”的本质。与其追求虚假的点赞数量,不如通过优质内容吸引自然互动:学生党可分享校园生活的真实感悟,创作者深耕垂直领域输出专业观点,商家用心服务客户积累口碑。腾讯也在通过算法优化,让优质内容获得更多曝光——真实、有温度的互动,远比冰冷的数字更能构建持久的社交关系。

“网刷QQ充赞”或许是社交焦虑下的短期解药,但绝非长久之计。当用户放下对“点赞数字”的执念,转而关注内容质量与真实情感连接,QQ点赞才能真正回归其作为社交纽带的价值——每一颗赞,都是对他人生活的善意回应,而非数据游戏中的冰冷筹码。