在社交媒体生态中,点赞作为最基础也最高频的互动行为,早已超越了简单的“喜欢”表达,成为社交资本积累、内容分发效率、人设构建的关键抓手。然而,当“点赞”从自发行为演变为需要策略的“操作”,如何实现“随心贴刷点赞”便成为值得深究的命题——这里的“随心”,并非机械刷量的随心所欲,而是基于场景洞察、用户需求与内容价值的精准互动;“刷”也非泛滥无序的点击,而是高效、有目的的社交行为优化。真正的“随心贴刷点赞”,本质是构建“内容-场景-用户”三维匹配模型的高阶社交能力,其核心在于让每一次点赞都成为有效社交的起点,而非无效数据的堆砌。

一、解构“随心贴刷点赞”:从数量堆砌到价值匹配

谈及“随心贴刷点赞”,多数人首先联想到的可能是批量操作、追求点赞数量的“刷量”行为,但这实则是对概念的误读。在平台算法日益智能、用户审美不断提升的当下,机械刷量不仅难以带来真实价值,反而可能导致账号降权、用户信任流失。“随心贴刷点赞”的核心要义,是“精准”而非“泛化”,其背后是对内容价值的判断、对社交场景的适配、对用户心理的把握。

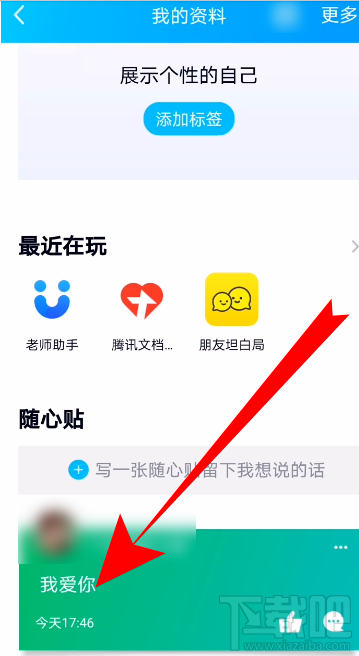

具体而言,“随心”体现在对互动时机的敏锐——在内容发布的黄金30分钟内完成点赞,抓住算法分发的初始流量窗口;“贴”体现在对内容需求的深度匹配——对垂直领域专业内容的精准点赞,能强化账号在算法中的标签属性;“刷”则体现在互动效率的优化——通过建立“优质内容库+场景化互动清单”,实现高频次、有质量的点赞输出,避免盲目刷屏导致的“社交疲劳”。简言之,从“为点赞而点赞”到“为价值而点赞”,是从低效互动到高效社交的升级。

二、核心价值:点赞作为社交货币的三大赋能维度

在社交媒体的“注意力经济”中,点赞早已超越单一功能,成为具有多重价值的“社交货币”。掌握“随心贴刷点赞”的技巧,本质是掌握社交货币的高效流通能力,其价值体现在三个维度:

其一,内容分发的“隐形推手”。平台算法的核心逻辑是“用户偏好-内容匹配-流量分发”,而点赞是最直接的“用户偏好”信号。对垂直领域优质内容的精准点赞,能向算法传递“我是该领域深度用户”的标签,进而提升相关内容的推荐权重;对热点事件的快速响应点赞,则能抓住流量红利,让账号在信息流中获得更多曝光。例如,在小红书平台,对美妆教程的精准点赞+评论,能算法持续推送同类优质内容,形成“内容获取-互动反馈-流量增长”的正向循环。

其二,社交关系的“情感粘合剂”。点赞是低成本的社交互动,但其情感连接价值不容小觑。对好友生活动态的及时点赞,是对其生活的关注与认同;对行业大V专业观点的深度点赞(配合评论),能引发对方注意,构建弱连接关系。尤其在职场社交中,对同事工作成果的精准点赞,能提升人际好感度,为协作奠定基础。点赞的“质”比“量”更能构建长期社交资本,一次针对细节的点赞(如“这个数据图表的配色逻辑很清晰”),远胜过十次泛泛的“赞”。

其三,个人人设的“立体画像”。在社交媒体中,点赞记录是用户兴趣、品味、价值观的无声宣言。持续对环保主题内容的点赞,能塑造“社会责任感”人设;对科技前沿资讯的精准互动,能传递“前沿洞察力”形象。例如,某职场博主坚持对“效率工具”“时间管理”类内容点赞,逐渐在用户心智中形成“效率专家”的标签,其内容推荐与商业合作机会也随之增加。点赞行为是人设构建的“底层代码”,每一次精准点赞都是在为个人IP添砖加瓦。

三、应用策略:实现“随心贴刷点赞”的四大实操路径

“随心贴刷点赞”并非天赋,而是可复制、可优化的方法论。基于对平台规则、用户心理与内容逻辑的深度拆解,以下四大路径能帮助实现高效精准的点赞互动:

路径一:建立“内容价值评估模型”,精准识别“值得点赞”的内容

并非所有内容都值得点赞,盲目点赞会稀释社交信号的有效性。可从三个维度评估内容价值:一是“原创性”,对深度原创、观点独到的内容优先点赞,如行业分析、经验干货;二是“情感共鸣度”,对能引发情绪共振的内容(如治愈故事、成长感悟)及时互动;三是“信息增量”,对提供新知识、新视角的内容(如科普解读、工具测评)重点标记。例如,在知乎平台,对“如何提升职场沟通效率”的高赞回答进行点赞,不仅是对优质内容的认可,也能为自己积累相关知识储备。

路径二:适配“场景化互动逻辑”,在不同平台“精准投喂”点赞

不同社交平台的场景属性差异显著,点赞策略需“因地制宜”。朋友圈侧重“情感连接”,对好友的生日动态、生活琐事应第一时间点赞,体现关注;微博聚焦“热点时效”,对突发事件、行业快讯需快速响应点赞,抓住流量窗口;小红书强调“种草属性”,对产品测评、使用教程类内容应结合自身体验点赞(如“作为油皮,这个控油技巧太实用了”);行业社群则需“专业深度”,对技术干货、趋势分析类内容进行精准点赞,强化专业形象。场景适配是“随心贴刷点赞”的底层逻辑,脱离场景的点赞如同“对牛弹琴”。

路径三:掌握“黄金互动窗口”与“节奏感”,提升点赞效率

平台算法对互动时效性有明确偏好,内容发布后的30-60分钟是“黄金互动期”,此时点赞能获得更高初始流量权重。此外,互动频率需保持“自然感”,避免密集点赞同一账号或同一类型内容(如1小时内点赞同一好友20条动态),可能被平台判定为异常行为。可建立“互动时间表”,例如每天早中晚三个固定时段(9:00、12:00、18:00)进行集中点赞,结合碎片时间(如通勤、午休)完成随机互动,形成“规律中带随机”的点赞节奏。

路径四:善用“工具辅助”与“人机协同”,但坚守“真实性”底线

在效率至上的时代,适度借助工具可提升点赞效率,如使用内容管理工具筛选优质账号、设置互动提醒等。但工具仅是“辅助手段”,核心仍需人工判断真实性。例如,部分“自动点赞软件”可能因识别算法偏差,对低质甚至违规内容进行点赞,导致账号风险。真正的“随心贴刷点赞”,是“工具提效+人工筛选”的协同,最终落脚点是每一次点赞都传递真实的价值认同。

四、边界与挑战:在“高效”与“真诚”间寻找平衡

“随心贴刷点赞”虽能带来社交红利,但需警惕“过度工具化”“功利化”导致的异化。一方面,平台对虚假互动的打击日益严格,机械刷量、僵尸点赞等行为不仅无法带来真实价值,还可能导致账号限流;另一方面,用户对“真诚互动”的需求从未消失,过度追求点赞数量而忽视内容质量,会逐渐透支社交信任。“随心贴刷点赞”的终极边界,是“不违背平台规则,不损害用户体验,不丢失真诚内核”。

在实践中,需坚持“三不原则”:不刷量——拒绝通过非正常手段提升点赞数据;不跟风——对缺乏价值的内容不盲目点赞;不敷衍——点赞时结合自身感受,避免“秒赞”式的机械操作。例如,对好友的求助动态,点赞后可追加一句“加油,这个方法或许可行”,让点赞从“符号”升华为“温度”。

在信息过载的时代,社交互动的核心已从“数量竞争”转向“质量博弈”。“随心贴刷点赞”的价值,不在于点赞数字的增长,而在于通过每一次精准、真诚的互动,构建更有价值的社交连接——让优质内容被看见,让同频者相遇,让社交关系从“弱连接”走向“强信任”。这既是社交媒体时代的高阶社交智慧,也是数字时代人际交往的底层逻辑。