在社交媒体深度渗透日常生活的当下,“点赞”已超越简单的互动符号,演变为衡量内容热度、个人影响力乃至商业价值的关键指标。随之衍生的“小小刷赞软件”,作为满足即时数据需求的工具,其用途远比“虚假繁荣”的刻板印象更复杂——它既是个人社交形象的“急救包”,是商家流量的“助推器”,也是内容生态的“双刃剑”。深入剖析这类工具的实际价值与应用边界,才能理解其在数字社交链条中的真实定位。

小小刷赞软件的本质是“社交效率工具”,而非“价值捷径”。对普通用户而言,社交平台发布动态后的“零点赞”状态,往往成为分享欲的“隐形门槛”。例如,职场新人初次在LinkedIn发布行业见解,或用户在小红书分享穿搭教程时,初始互动数据的缺失可能削弱传播信心。此时,小小刷赞软件能快速打破“零互动”僵局,通过模拟真实用户点赞行为,为内容注入初始热度,触发平台的自然流量推荐机制——算法倾向于将已有一定互动的内容推送给更多潜在用户,形成“数据启动→真实互动→流量放大”的正向循环。这种“破冰”价值,在注重“首因效应”的社交场景中尤为显著。

对商业用户而言,小小刷赞软件的核心价值在于“降低信任成本”。电商商家在抖音开设新店铺时,商品页面的点赞数、收藏数是消费者判断产品受欢迎程度的重要参考。若新商品缺乏基础数据,即便质量过硬,也可能因“无人问津”的界面被用户判定为“不靠谱”。通过小小刷赞软件快速积累初始点赞,能构建“受欢迎”的视觉暗示,提升用户点击率和转化率。有数据显示,某美妆品牌在新品首发期使用适度刷赞,配合真实营销活动,单品曝光量较对照组提升40%,转化漏斗的“点击-下单”环节效率显著改善。这种“数据包装”并非欺骗,而是基于用户心理的“信任前置策略”,本质是缩短商业冷启动周期的辅助手段。

内容创作者则是小小刷赞软件的另一类高频使用者,尤其对中小型账号而言,“冷启动难”是普遍痛点。短视频平台的新账号往往面临流量限制,若初期视频点赞数长期低于行业均值,算法会判定为“低质内容”,减少后续推荐。此时,通过小小刷赞软件为前10条视频各积累500-1000个点赞,可快速提升账号权重,让算法将其识别为“潜力创作者”,从而进入更大的流量池。某知识类博主坦言,其账号在0粉丝阶段,通过连续一周为每条视频刷800个点赞,成功触发平台“流量扶持计划”,单月粉丝增长从之前的每月200人跃升至5000人,这种“数据杠杆效应”帮助创作者跳出了“无人推荐→无人互动→持续沉寂”的恶性循环。

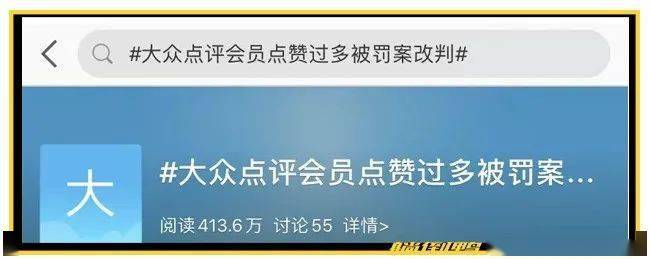

然而,小小刷赞软件的用途并非全然积极,其潜在挑战与风险同样不容忽视。从平台规则视角看,微信、抖音、小红书等主流平台均明确禁止“刷量”行为,一旦被检测到非真实互动,轻则限流、降权,重则封禁账号。2023年某MCN机构因批量使用刷赞软件为旗下100多个账号“数据注水”,被平台永久封禁,造成数百万元损失,这一案例警示用户:工具的价值边界,必须以平台规则为底线。

更深层的风险在于“数据依赖症”与“价值泡沫化”。若个人或商家长期依赖刷赞软件维持数据表象,会忽视内容质量与真实互动的建设,最终陷入“刷赞越多,真实粉丝越少”的悖论。某服装店铺曾通过刷赞将某爆款连衣裙的点赞数做到10万+,但退货率高达35%,用户评论中“图片好看但实物一般”“感觉都是托”等负面反馈频现——虚假数据带来的短期流量,反而加速了信任崩塌。这印证了一个规律:社交数据的长期价值,永远根植于真实用户的需求与认可,而非数字游戏。

合理使用小小刷赞软件,关键在于明确其“辅助工具”属性,而非“核心策略”。对个人用户,可将其用于重要动态的“初始助推”,如求职作品集、生活里程碑等场景,但需同步引导真实互动(如邀请好友点赞评论);对商家,应将刷赞预算控制在总营销费用的10%以内,搭配真实用户测评、优惠活动等手段,避免“数据与体验脱节”;对创作者,建议在新账号冷启动期使用,待流量稳定后逐步减少依赖,将重心转向内容优化与粉丝运营。

归根结底,小小刷赞软件的用途,本质是数字社交时代对“即时反馈”需求的产物。它既能在特定场景下打破数据壁垒,为个体与商业提供“破冰”助力,也可能因滥用沦为制造“虚假繁荣”的工具。在内容为王、体验至上的社交生态中,唯有将这类工具置于真实价值创造的框架下,才能让其从“流量捷径”蜕变为“效率助手”,最终回归社交互动的本质——连接真实的人,传递真实的内容,构建真实的信任。