卡盟18充100,这个在游戏玩家和虚拟商品爱好者中流传的充值口号,听起来像天上掉馅饼——18元就能买到面值100元的点卡、会员甚至话费。但天上真的会掉馅饼吗?不少体验过的用户直呼“真香”,也有人称“踩坑”,这种高折扣充值模式到底靠不靠谱?今天我们从实际体验出发,拆解卡盟18充100背后的逻辑与风险。

卡盟,全称是“卡片联盟”,最初是游戏点卡批发交易平台,后来扩展到各类虚拟商品,如视频会员、音乐VIP、话费流量等。而“18充100”,本质是平台推出的高折扣充值套餐,用户支付18元,即可获得100元面值的虚拟商品。这种模式之所以吸引人,核心在于“性价比”——对于需要频繁充值的游戏玩家或虚拟商品消费者,相当于打了1.8折,谁能不动心?但问题在于,虚拟商品的特殊性(如无实物、依赖平台系统)让这种高折扣充满不确定性。

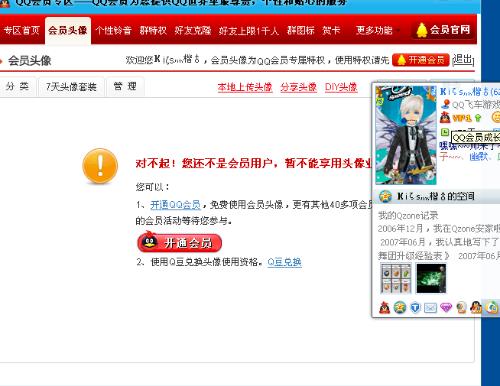

我们来看看体验过卡盟18充100的用户怎么说。在某社交平台的“卡盟18充100体验”话题下,有用户晒出充值截图:“充了18元,5分钟到账100元Q币,确实便宜”;也有用户吐槽:“平台说24小时内到账,等了3天没动静,客服永远在忙”。正面案例多集中在首次充值小额商品(如5元、10元面值),且到账较快;负面则集中在大额充值或特殊商品(如游戏直充、会员年卡),常见问题包括到账延迟、部分商品无法使用、平台突然关闭提现或客服失联。有位资深玩家分享:“我之前在一个卡盟充了18元得100元,买了个游戏月卡,没问题;后来想充个年卡,平台说要‘审核’3天,结果第二天就打不开了,明显是卷款跑路。”这种两极分化,恰恰反映了“18充100”模式的不稳定性——平台可能在初期用小额充值积累信任,后期通过限制大额或特殊商品来规避风险。

为什么卡盟18充100会存在这么多问题?首先,盈利逻辑存疑。虚拟商品的边际成本极低,比如一张会员卡,平台批量采购可能只需2-3元,但“18充100”意味着每单亏损97元,这种“赔本赚吆喝”的模式无法持续。平台真正的盈利点,往往在于后续的“套路”:比如限制提现、诱导用户充值更高档套餐,甚至直接卷款跑路。其次,行业门槛低,监管缺失。卡盟平台多为个人或小团队运营,无需工商注册或资质审核,导致“三天换一个域名,卷款跑路是常态”。最后,商品来源风险。部分平台为了压低成本,可能通过非正规渠道获取虚拟商品,如盗刷信用卡、黑卡充值,导致用户到账的商品被官方回收,最终“钱卡两空”。据业内人士透露,目前市场上90%以上的“18充100”卡盟平台,存活周期不超过3个月,本质上是一种“割韭菜”模式。

那么,如果确实想尝试卡盟18充100,该如何避坑?第一,看平台资质。正规平台会在官网公示营业执照、ICP备案,且备案主体与实际运营主体一致;第二,小额试错。首次充值不要超过18元,优先选择小额、高频使用的商品(如1元、5元话费),测试到账速度和稳定性;第三,警惕“超低折扣”。18充100已是极限,若平台推出“10充100”,基本可判定为骗局;第四,保留交易凭证。截图充值记录、平台承诺页面,一旦出现问题可及时投诉;第五,选择官方渠道。对于游戏、视频等虚拟商品,优先通过官方平台充值,虽然折扣低,但安全有保障。

卡盟18充100,就像一把双刃剑——用好了能省下不少钱,用不好可能血本无归。它本质上反映了虚拟商品消费领域“低价与安全”的矛盾:用户追求极致性价比,却忽视了背后的风险。作为消费者,我们需要明白,没有无缘无故的优惠,任何“天上掉馅饼”的背后,都可能藏着看不见的陷阱。与其在卡盟平台冒险,不如回归理性消费,用更稳妥的方式购买虚拟商品。毕竟,省下的钱,远比不上被骗的痛。