在社交平台流量竞争白热化的当下,“布丁圈圈刷赞是真的吗”成为许多内容创作者与商家的隐秘疑问。这个以年轻用户为核心的内容社区,凭借高互动氛围和算法推荐机制,成为流量追逐的新战场。然而,当“点赞数”直接关联内容曝光与商业收益时,“刷赞”这一灰色操作应运而生——它究竟是破局捷径,还是自欺欺人的流量泡沫?

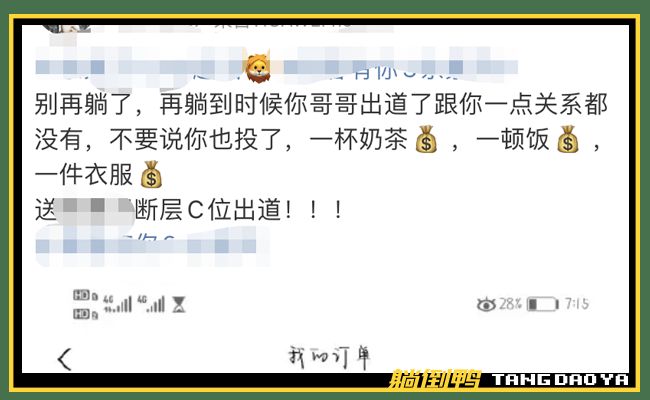

布丁圈圈刷赞的操作逻辑,本质上是对平台流量规则的扭曲利用。所谓“刷赞”,即通过非自然手段人为提升内容的点赞量,常见形式包括:人工刷赞(通过兼职群或任务平台组织真人点赞)、机器刷赞(利用脚本或模拟器批量操作)、资源置换(创作者间互相点赞或与第三方机构合作)。这些操作看似简单,实则暗藏技术门槛——高质量的刷赞需模拟真实用户行为(如随机间隔、差异化设备、精准匹配目标受众),否则极易被平台反作弊系统识别。部分服务商甚至宣称“可绕过布丁圈圈风控”,但这种承诺往往建立在技术对抗的基础上,随着平台算法迭代,其成功率正持续走低。

从真实效果来看,布丁圈圈刷赞的“有效性”具有极强的时效性与局限性。短期内的点赞数据激增,确实可能触发平台的初始推荐机制,让内容进入“潜力池”,获得更多自然曝光。但这种“流量红利”极不稳定:一方面,布丁圈圈的算法并非仅依赖点赞数,而是综合考量完播率、评论转化、用户停留时长等指标,若内容本身质量不足,即使点赞量虚高,也无法持续推动流量增长;另一方面,异常的点赞数据(如短时间内集中爆发、点赞用户无历史互动记录)会触发平台预警,轻则限流降权,重则导致账号被封禁。某美妆博主曾因购买10万刷赞服务,数据异常后单条视频曝光量骤降80%,最终得不偿失。

更深层的风险在于,布丁圈圈刷赞正在摧毁内容生态的信任根基。对普通用户而言,虚假点赞制造了“热门内容”的幻觉,导致优质内容被淹没在数据泡沫中,平台的信息分发效率大打折扣;对品牌方而言,依赖刷赞的KOL看似“粉丝量高、互动强”,实际转化率却惨不忍睹,某服装品牌合作过一位“10万赞博主”,实际带货量不足预估的15%,最终造成百万级营销损失。这种“劣币驱逐良币”的现象,正在让布丁圈圈的内容创作者意识到:虚假流量或许能带来短暂虚荣,却无法沉淀真正的用户价值。

行业趋势已显现出对刷赞的“零容忍”态度。布丁圈圈近半年更新了反作弊算法,引入了AI行为分析模型,可通过用户设备指纹、操作习惯、IP地址等多维度数据识别异常互动。据内部测试,该算法对机器刷赞的识别率提升至92%,对人工刷赞的拦截率也超过70%。与此同时,平台正逐步降低“点赞”在推荐权重中的占比,转而强化“完播率”“评论深度”等真实互动指标。这意味着,依赖刷赞的创作者将面临越来越高的试错成本,而深耕内容质量、提升用户粘性的创作者,反而能在算法优化中获得更多倾斜。

对于布丁圈圈的用户而言,与其纠结“刷赞是否真实”,不如回归内容创作的本质。刷赞或许能在短期内满足数据焦虑,但真正能留住用户的,是能引发共鸣的优质内容、能持续输出的专业价值,以及能建立情感连接的互动体验。某知识类博主从未购买过刷赞服务,却凭借每周更新的深度干货,在半年内积累了5万精准粉丝,其单条视频的平均点赞量稳定在8000+,远超同类型刷赞账号。这印证了一个朴素的道理:在内容平台,真实永远是最好的通行证。

布丁圈圈刷赞的真相,本质上是一场流量幻觉的破灭。它看似解决了曝光问题,实则掩盖了内容创作的核心矛盾——当创作者将精力放在数据造假而非内容打磨上,最终只会被平台规则与用户需求所淘汰。与其在虚假数据的迷雾中内卷,不如沉下心做好每一篇笔记、每一段视频:因为真正的流量,从来不是刷出来的,而是用户用每一次真实的点赞、评论、分享,亲手投出来的。