在流量竞争白热化的当下,“平台刷留言点赞”被部分商家视为快速提升互动数据的“捷径”,但这种操作真的可行吗?深入剖析会发现,其所谓的“可行性”仅停留在技术层面的短暂伪装,实则暗藏多重风险,且与平台生态、用户信任及长期价值背道而驰。

一、技术层面的“伪可行性”:短期流量泡沫的制造逻辑

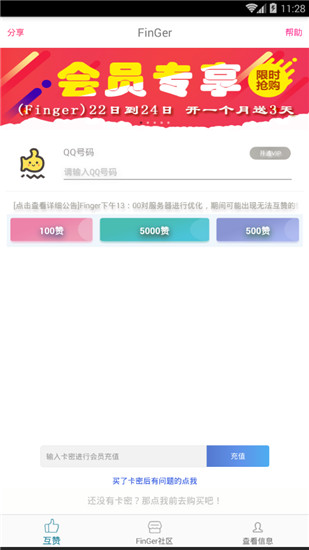

从纯技术角度看,“刷留言点赞”确实存在操作空间。通过自动化工具、水军矩阵或第三方服务商,可在短时间内批量制造虚假互动:模拟真实用户行为轨迹完成点赞,或复制粘贴模板化留言,甚至利用AI生成看似个性化的评论。这种操作能在数据上快速营造出“热门假象”,比如让一条新留言在几小时内获得上千点赞,或让评论区“看起来很热闹”。

然而,这种“可行性”本质是脆弱的。平台算法早已迭代出识别虚假互动的“火眼金睛”:通过分析点赞行为的频率异常(如同一IP短时间内批量点赞)、用户画像与内容标签的匹配度(如历史无相关互动的“僵尸号”突然点赞高阶内容)、留言内容的重复度或语义空洞(如模板化“支持楼主”“说得对”),系统可快速标记异常数据。一旦被识别,轻则删除虚假互动、降低内容权重,重则对账号限流甚至封禁。这种“刷数据”的操作,更像是搭建流量的沙塔——看似光鲜,实则一推即倒。

二、平台治理的“真不可行”:算法与规则的精准打击

平台的核心逻辑是连接真实用户与有价值内容,而“刷留言点赞”本质是对这一逻辑的破坏。近年来,各大平台已将“反流量造假”列为治理重点,形成“技术识别+规则约束+生态净化”的三重防线。

技术上,平台通过机器学习持续优化识别模型:比如分析点赞的“行为链路完整性”——真实用户通常是“浏览-思考-互动”的渐进过程,而刷点赞往往跳过浏览环节,直接完成机械点击;再如留言的“情感真实性检测”,对AI生成的无情感倾向评论或水军复制粘贴的固定句式进行过滤。规则上,平台明确将“虚假互动”列为违规行为,在《社区自律公约》中细化处罚标准,从警告、扣除信用分到永久封号,形成阶梯式惩戒。更重要的是,平台算法在推荐机制中已加入“互动真实性权重”,虚假数据不仅无法提升内容曝光,反而可能因被识别为“异常信号”导致限流。可以说,在平台治理的“天网”下,“刷留言点赞”的生存空间已被压缩至极限。

三、用户与品牌的“双输陷阱”:信任崩塌与价值损耗

“刷留言点赞”看似能快速提升数据“好看度”,实则是对用户信任的透支,对品牌价值的长期伤害。用户并非“数据傻子”,他们对虚假互动的敏感度远超想象:当一条内容下充斥着“一看就是水军”的模板留言,或点赞数与实际评论质量严重不符时,用户会本能地产生反感,甚至对品牌贴上“虚假营销”“不真诚”的标签。这种信任一旦崩塌,很难通过短期数据修复。

从品牌角度看,虚假互动带来的“数据繁荣”是虚幻的。平台算法的终极目标是匹配用户真实需求,虚假数据无法转化为有效触达——即便通过刷点赞让内容进入推荐池,用户因内容与实际体验不符而快速跳出(高跳出率),反而会进一步降低账号权重。更严重的是,若被平台公开处罚,品牌形象将面临“信任危机”,甚至引发用户抵制。这种“饮鸩止渴”的操作,与品牌长期建设的目标背道而驰。

四、合规运营的“真正可行”:从流量造假到价值深耕

与其纠结“刷留言点赞是否可行”,不如回归内容本质——优质内容与真实互动才是平台生态的“硬通货”。真正“可行”的路径,是通过合规运营实现自然流量的良性增长。

首先,聚焦内容价值。无论是产品种草、知识分享还是情感共鸣,只有解决用户真实需求、提供独特价值,才能激发自然互动。例如,一条深度测评留言若能引发用户共鸣,会带动真实讨论和点赞,这种“滚雪球式”的互动增长远比刷数据更可持续。其次,构建真实社群。通过运营粉丝群、引导用户UGC(用户生成内容)、回复真实留言,形成“内容-互动-用户粘性”的正向循环。真实用户产生的互动,不仅更受平台青睐,还能沉淀为品牌的“私域流量”。最后,善用平台工具。许多平台提供“创作者服务中心”,指导用户优化内容结构、提升互动率,通过合规的流量推广(如信息流广告)精准触达目标用户,这才是“用对力气”的明智之举。

在注重真实体验与合规发展的今天,“平台刷留言点赞”早已不是“捷径”,而是破坏生态的“陷阱”。唯有放弃投机心理,回归内容价值与用户信任,才能在平台规则与用户需求的平衡中,赢得真正的长久立足之地。流量的本质是连接,而连接的核心永远是真实——这,才是所有运营行为的“可行之道”。