当前还有人刷赞行为吗?这个问题或许在很多人看来已是“老生常谈”,毕竟随着平台监管趋严和用户认知提升,早期的“批量刷赞”“僵尸点赞”似乎已逐渐淡出公众视野。但事实果真如此吗?当我们深入观察当下的数字内容生态会发现:刷赞行为并未消失,而是从“野蛮生长的显性造假”演变为“技术伪装的隐性操作”,成为内容生态中难以根除的“隐形顽疾”。只是其运作逻辑、参与主体和技术手段,早已与十年前那个“点赞就能变现”的时代截然不同。

一、从“机器刷量”到“真人模拟”:刷赞行为的隐蔽化生存

提到“刷赞”,很多人脑海中或许会浮现出“软件自动点击”“虚假账号批量点赞”的粗放模式。但在当前平台算法升级和风控体系完善下,这类低级造假已基本失去生存空间。取而代之的,是更精细、更隐蔽的“真人模拟点赞”模式——通过兼职平台、社交群组招募真实用户,以“任务兼职”形式完成点赞、评论、转发等操作,模拟正常用户的互动轨迹。

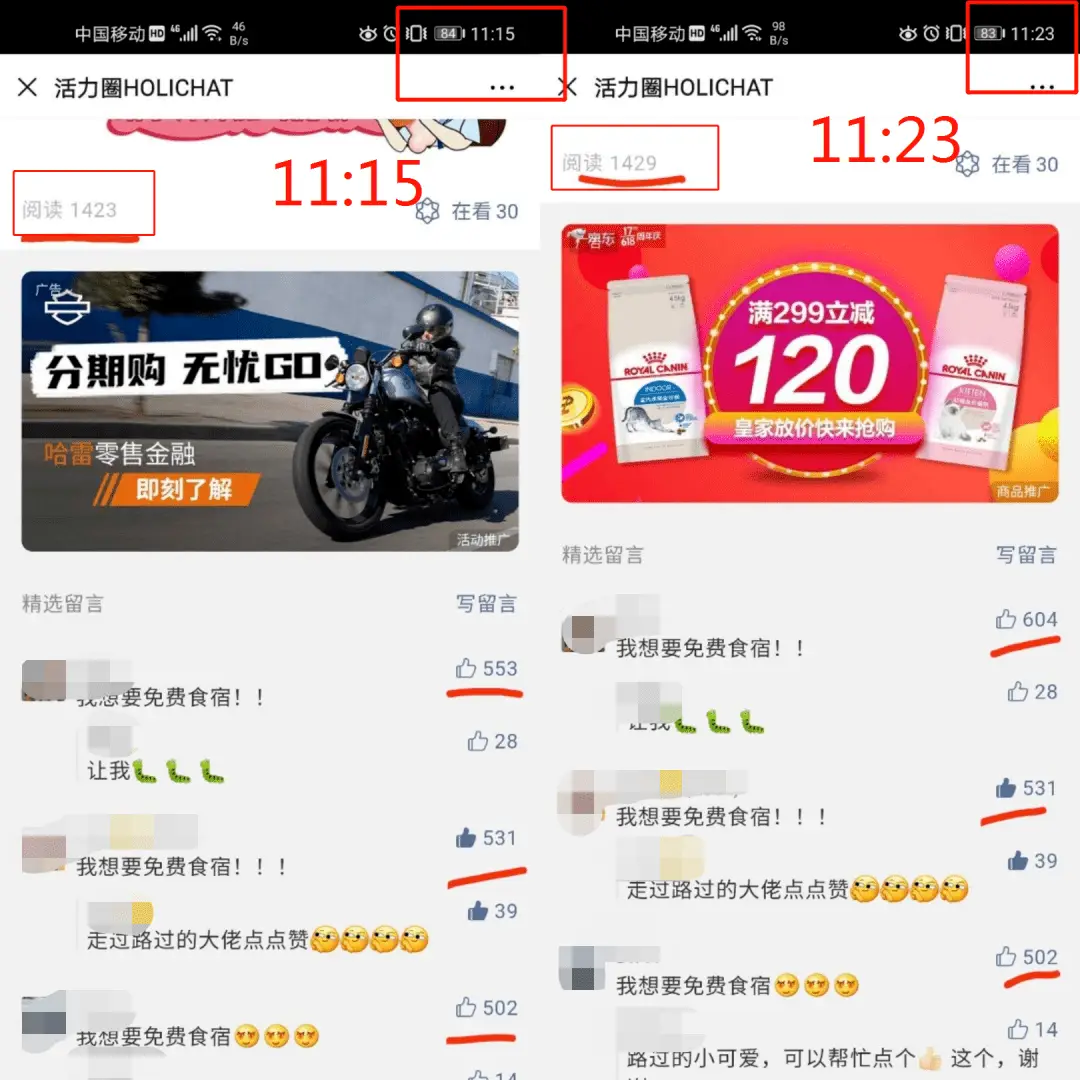

例如,在某电商平台的“种草笔记”中,一条新发布的商品推荐链接,可能在短时间内获得来自不同城市、不同设备型号的数十个点赞,每个点赞账号都附带一句“看了测评已下单”“性价比确实高”等个性化评论,甚至连浏览时长、点击路径都与真实用户高度吻合。这种“真人+场景化互动”的刷赞模式,极大增加了平台识别难度。据某内容平台风控部门内部人士透露,当前系统对异常点赞的识别已从“单一数据维度”转向“行为链路分析”——不仅要看点赞数量,更要结合账号活跃度、互动内容相关性、设备环境稳定性等多重指标,而“真人刷赞”恰好能在这些维度上“以假乱真”。

此外,刷赞的需求场景也在悄然变化。过去,刷赞多集中于个人账号的“虚荣心满足”,如今则更多向商业端倾斜:商家为提升商品“种草力”刷赞,MCN机构为维持博主“数据热度”刷赞,甚至部分自媒体为通过平台流量分成机制刷赞。需求端的多元化,让刷赞产业链愈发成熟——从“接单中介”到“执行团队”,从“账号资源池”到“技术支持工具”,已形成分工明确的“地下产业”。

二、数据焦虑与流量崇拜:刷赞行为背后的驱动力逻辑

刷赞行为的持续存在,本质上是数字时代“数据焦虑”与“流量崇拜”的产物。在当前的内容评价体系中,点赞量、转发量、评论量等“数据指标”依然是衡量内容价值、影响传播效果的核心标尺。无论是平台的流量推荐算法(如某短视频平台的“完播率+互动量”加权机制),还是广告主的投放决策(如某品牌方选择博主时优先参考“点赞转化率”),都高度依赖这些表层数据。

对个人创作者而言,点赞量直接关联“账号权重”——高赞内容更容易获得平台推荐,形成“数据正向循环”;对商业主体而言,“点赞破万”“10万+”不仅是宣传噱头,更是撬动消费者信任的“社交货币”。某快消品牌市场负责人坦言:“在同等产品力下,点赞量更高的商品详情页,用户点击率能提升30%以上。”这种“数据=价值”的认知,催生了强烈的刷赞动机。

更值得警惕的是,部分平台的考核机制也在“变相鼓励”刷赞。例如,某知识付费平台将“课程点赞量”与讲师等级挂钩,某社交平台将“笔记点赞量”纳入“优质内容”评选标准。当数据成为“硬指标”,创作者便容易在“真实创作”与“数据造假”之间摇摆,而刷赞恰好提供了“低成本提升数据”的捷径。

三、生态反噬与信任危机:刷赞行为的三重负面影响

刷赞行为的泛滥,正在对数字内容生态造成潜移默化的破坏,其影响远不止“数据失真”这么简单。

首先,是劣币驱逐良币的逆向淘汰。当优质内容因缺乏“数据包装”而淹没在海量虚假数据中,而低质内容通过刷赞获得曝光时,创作者的创作积极性会被严重打击。正如某独立博主所言:“认真做内容一个月,不如花几百块刷赞一天的数据好看。”长此以往,内容生态将陷入“劣质内容刷屏—用户失去信任—优质创作者流失”的恶性循环。

其次,是用户信任体系的逐步瓦解。当用户发现“10万+”点赞的笔记评论区只有10条真实互动,“爆款推荐”的商品差评率居高不下时,对平台数据的信任度会直线下降。这种“信任危机”会直接导致用户参与度降低——某社交平台2023年用户行为报告显示,用户对“高赞内容”的点击率较两年前下降了18%,印证了“数据泡沫”对用户信用的透支。

最后,是算法推荐的精准性失灵。平台算法依赖用户互动数据优化推荐逻辑,而刷赞产生的虚假数据会“污染”训练样本,导致算法误判内容偏好。例如,某算法可能因大量刷赞数据将低质娱乐内容推荐给知识类用户,造成用户体验下降,最终影响平台的核心竞争力。

四、技术对抗与认知觉醒:刷赞治理的“攻防战”

面对刷赞行为的“隐形化”,平台、用户和监管机构正在形成“技术+认知”的双重治理防线。

在技术层面,平台的风控体系已从“规则引擎”升级为“AI智能识别”。例如,某短视频平台引入了“图神经网络技术”,通过分析账号之间的关注关系、互动模式、设备指纹等,能精准识别“刷赞团伙”;某社交平台则通过“语义分析”判断评论内容是否为模板化话术,结合发布时间、地域分布等数据,锁定异常互动行为。这些技术手段让“真人刷赞”也难以遁形——即便账号是真实的,只要行为模式异常,仍会被系统拦截或降权。

在认知层面,用户对“数据造假”的辨别能力正在提升。越来越多的用户开始关注“评论质量”“转发动机”等深层指标,而非单纯点赞量;部分垂直领域的“专业测评账号”通过“拆解数据逻辑”(如分析点赞量与粉丝量的匹配度、互动率是否异常),帮助用户识别虚假爆款。这种“用户觉醒”正在形成对刷赞行为的反向制约——当虚假数据无法转化为实际流量和收益时,刷赞的商业价值便会大打折扣。

监管层面,近年来国家网信办等部门持续开展“清朗·打击流量造假”专项行动,明确将“刷赞刷量”列为重点整治对象,对违规平台和账号依法处罚。这种“高压监管”进一步压缩了刷赞的生存空间,让产业链从“公开化”转向“地下化”,运作成本和风险显著提升。

五、未来趋势:从“数据崇拜”到“价值回归”

刷赞行为的存在,本质上是数字经济发展初期的“评价体系缺陷”与“逐利本性”交织的产物。展望未来,随着平台治理技术的成熟、用户认知的升级以及监管体系的完善,刷赞行为的生存空间将进一步被压缩,但其彻底消失的可能性较低——只要“数据价值”依然与利益直接挂钩,就总会有人试图钻空子。

真正的解决之道,或许在于打破“数据至上”的单一评价体系,构建多元、真实的内容价值衡量标准。例如,平台可引入“深度互动权重”(如评论字数、用户收藏、二次创作等指标),降低“简单点赞”在流量分配中的占比;广告主可更关注“用户留存率”“复购率”等转化数据,而非单纯的“点赞量”;用户则需建立“理性内容消费观”,不被虚假数据裹挟,回归对内容本身的关注。

当“内容为王”取代“数据为王”,当“真实互动”取代“虚假繁荣”,刷赞行为自然会失去存在的土壤。这不仅是平台和监管的责任,更需要每一个内容创作者和用户的共同参与——毕竟,健康的数字生态,从来不是靠“刷”出来的,而是靠优质内容和真实互动滋养出来的。