在数字化消费浪潮中,卡盟平台作为虚拟商品交易的核心枢纽,其会员服务延迟到账现象已成为用户痛点与行业隐忧。卡盟刷的会员去哪儿了?为何迟迟不到账? 这一问题不仅暴露了技术短板,更折射出信任机制的深层裂痕。卡盟,即卡盟联盟,是整合虚拟商品资源的交易平台,用户通过“刷”操作购买各类会员服务,如游戏VIP、软件订阅等。然而,会员服务未及时到账,常引发用户焦虑与质疑,其根源需从系统架构、操作流程及市场生态多维度剖析。

卡盟平台的会员服务本质是数字权益的即时交付,依赖于高效的后端系统与第三方接口。当用户发起“刷”操作时,指令需经卡盟平台处理、供应商确认、终端激活等环节。延迟到账的核心症结常在于系统瓶颈,如服务器过载导致指令堆积,尤其在促销高峰期,流量激增易引发队列拥堵。例如,某大型卡盟平台在节假日活动中,因数据库响应延迟,会员激活指令滞留数小时,用户误以为“会员去哪儿了”。此外,接口兼容性问题频发,卡盟需对接多家供应商,若供应商系统升级或维护,数据同步中断,会员便陷入“悬空状态”。这种技术层面的脆弱性,凸显了行业在扩容与稳定性上的失衡。

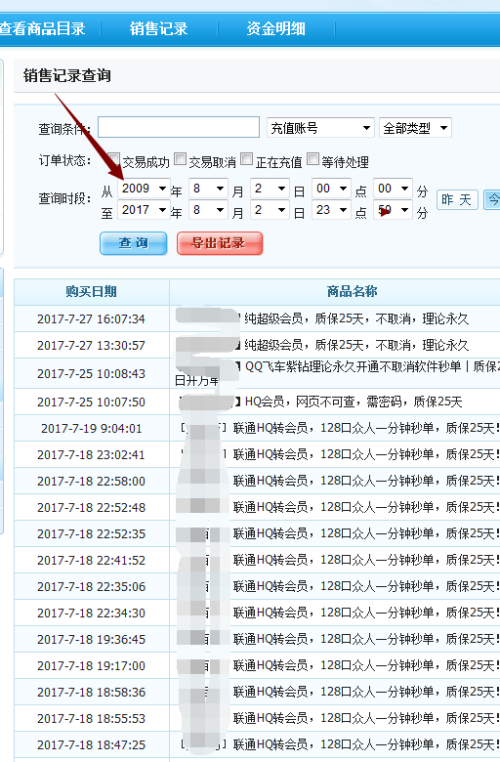

操作失误与人为因素同样推高延迟风险。卡盟交易涉及多方协作,从用户输入信息到平台审核,再到供应商执行,任一环节出错即可导致会员“失踪”。常见如用户填写错误账号,或平台审核流程冗长,人工干预滞后。欺诈风险更不容忽视,部分不法分子利用卡盟漏洞,通过虚假订单套取会员资源,迫使平台加强风控,却误伤正常用户,延长到账周期。例如,某卡盟为防范盗刷,引入多重验证,反而使合法会员激活延迟数日,用户质疑“为何迟迟不到账”的声音此起彼伏。这反映出风控与效率的矛盾,需通过智能算法优化平衡。

延迟到账的负面影响远超个体体验,侵蚀用户信任与行业根基。用户遭遇会员未到账,往往归咎于平台失信,导致复购率下降,卡盟的“用户粘性”瓦解。长期看,信任危机将抑制虚拟交易市场增长,数据显示,类似问题可使平台客户流失率攀升30%。更深层,它暴露了卡盟生态的监管真空。当前,卡盟行业缺乏统一标准,供应商资质参差不齐,部分小平台为降低成本,采用低质接口,加剧延迟风险。这种无序竞争,阻碍了健康生态的形成,用户对“卡盟刷的会员去哪儿了”的困惑,实则是对行业规范缺失的控诉。

应对挑战,需从技术创新与制度完善双管齐下。技术层面,引入区块链追踪机制可提升透明度,会员激活指令上链后,用户实时查询状态,消除“去哪儿了”的疑虑。同时,卡盟平台应优化服务器架构,采用弹性扩容技术,应对流量波动。制度上,强化供应商准入审核,建立行业联盟标准,推动接口标准化,减少兼容性延迟。用户教育亦关键,引导其正确操作,减少人为失误。例如,头部卡盟平台已试点AI辅助审核,将到账时间压缩至分钟级,用户满意度显著提升。这些趋势预示,卡盟行业正从野蛮生长迈向精细化运营,延迟问题有望逐步缓解。

卡盟会员延迟到账的解决,不仅是技术修复,更是数字交易诚信体系的重塑。它要求平台、供应商与用户协同,构建高效、透明的服务链路,让每一次“刷”操作都成为信任的基石。唯有如此,虚拟消费生态才能持续繁荣,用户不再追问“会员去哪儿了”,而是享受无缝的数字生活体验。