卡盟刷解防沉迷,作为一种试图绕过实名认证的行为,在游戏和互联网领域引发了广泛讨论。其核心机制涉及利用卡盟平台提供的刷解服务,规避防沉迷系统的实名认证要求,从而解除游戏时间限制。然而,这种做法的实际可行性如何?从技术层面看,卡盟刷解防沉迷通常通过虚假身份信息、代理服务器或脚本工具实现,但这些手段往往不稳定且容易被系统识别。防沉迷系统作为国家强制推行的实名认证机制,旨在保护未成年人免受过度游戏影响,其设计基于严格的身份验证流程,包括人脸识别和大数据比对。卡盟刷解防沉迷的所谓“绕过”能力,本质上是对系统漏洞的短期利用,而非可持续解决方案。这种行为的背后,反映了部分用户对游戏自由的渴望,但更深层次地,它暴露了技术规避与法律监管之间的尖锐冲突。

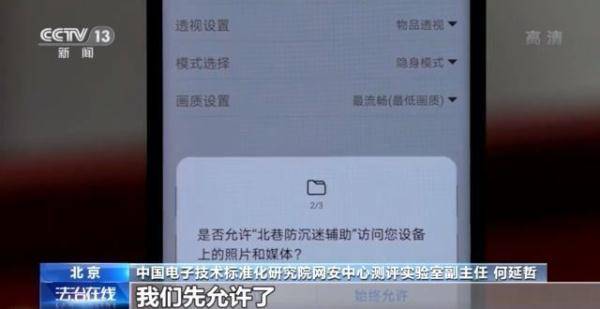

卡盟平台作为游戏点卡或虚拟道具的交易枢纽,本应提供合法服务,却衍生出刷解防沉迷的灰色产业链。刷解技术依赖于对防沉迷系统的逆向工程,例如通过模拟登录或篡改数据包来绕过实名认证环节。然而,随着防沉迷机制的持续升级,如引入AI监测和实时风控,这些技术的成功率已大幅下降。实践中,用户尝试卡盟刷解防沉迷时,常面临账号封禁、财产损失等风险,因为系统会自动标记异常行为。同时,实名认证的上下义机制——如身份信息关联和生物识别——使得绕过行为变得异常困难。这种技术上的脆弱性,恰恰证明了防沉迷系统的有效性,而非卡盟刷解的可靠性。用户若轻信此类服务,不仅无法真正绕过限制,还可能陷入法律纠纷。

从法律视角审视,卡盟刷解防沉迷直接挑战了中国的实名认证制度,违反了《未成年人保护法》和《网络游戏管理暂行办法》。这些法规明确要求游戏运营商实施严格的实名认证,以防止未成年人沉迷。卡盟平台提供刷解服务,实质上是在协助用户规避法律义务,构成违法行为。其价值取向扭曲了防沉迷系统的初衷——保护青少年身心健康——转而追求短期商业利益。挑战在于,这种灰色产业隐蔽性强,监管难度大,但国家正通过大数据监控和跨部门协作加强打击。例如,近期多地查处了卡盟刷解团伙,凸显了执法的坚定性。社会影响方面,绕过行为可能导致未成年人游戏时间失控,引发学业荒废和心理问题,这与社会主义核心价值观倡导的和谐发展背道而驰。

趋势上,防沉迷系统正朝着智能化和全面化方向发展。随着5G和AI技术的普及,实名认证将整合更多生物特征,如声纹和步态识别,使卡盟刷解防沉迷的生存空间进一步压缩。同时,游戏运营商也在强化内部风控,如实时行为分析,以识别异常登录。这种趋势表明,技术规避手段终将被淘汰,取而代之的是更合规的解决方案。应用层面,卡盟刷解防沉迷虽一度吸引部分用户,但其负面效应远大于潜在收益。用户应认识到,绕过实名认证不仅违法,还损害个人信誉和社会信任。相比之下,合法途径如家长监护模式或游戏时间管理工具,提供了更可持续的替代方案。

因此,卡盟刷解防沉迷的所谓“绕过”能力,实则是虚幻的泡沫。它无法真正解决防沉迷系统的核心问题,反而加剧了法律和安全风险。社会各方应共同维护实名认证的严肃性,游戏运营商需持续升级技术,家长应加强引导教育,而用户则应摒弃侥幸心理,拥抱健康游戏习惯。这种集体行动,才能真正实现防沉迷系统的价值——保护下一代,促进数字时代的可持续发展。