微信步数能刷赞吗?这个问题背后,藏着数字社交时代一个微妙的悖论:当健康指标被赋予社交属性,点赞量成了衡量“努力”的新标尺,而“刷赞”便成了绕不开的灰色地带。从产品设计初衷看,微信步数本是为了鼓励用户记录运动、分享健康,但随着社交功能的深化,“步数”逐渐从个人数据异化为社交货币,“点赞”则成了这种货币的流通凭证。那么,微信步数“刷赞”究竟是否可行?其背后又折射出怎样的社交逻辑与平台规则?

微信步数“刷赞”的底层逻辑:从健康记录到社交竞赛

微信步数功能自上线以来,核心定位是“健康工具”——通过手机传感器记录用户每日行走步数,鼓励久坐人群动起来。但社交属性的植入,让这个工具悄然变了味。用户开始步数排行榜比拼,朋友圈晒步数求点赞,甚至将步数与“自律”“勤奋”等个人标签绑定。这种社交激励本是正向的,却催生了“刷赞”需求:当真实运动难以支撑高步数,或希望获得更多社交认可时,部分用户开始寻求捷径。

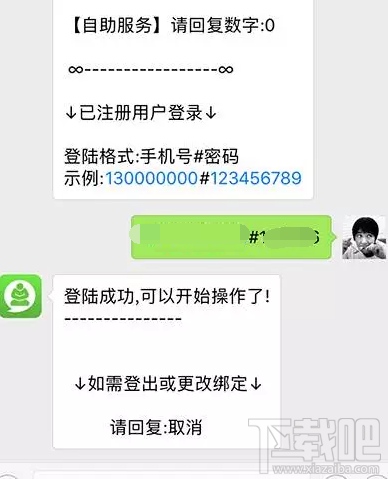

这里的“刷赞”其实包含两层含义:一是通过技术手段伪造步数(如虚拟定位、第三方软件篡改数据),从而在朋友圈展示“虚假高步数”以获取点赞;二是利用社交关系“求赞”,比如主动提醒好友点赞、在社群中“互赞”等。前者是数据造假,后者是社交策略,两者都指向同一个目标:在微信步数的社交场域中获得更多正向反馈。但前者触及平台规则底线,后者则游走在社交礼仪的边缘。

技术可行吗?微信步数反作弊机制与“刷赞”的现实困境

严格来说,微信步数本身并不提供“直接刷赞”的功能——用户无法通过官方渠道购买或生成点赞。所谓“刷赞”,更多是围绕“步数数据造假”展开的产业链。比如,第三方软件声称能“修改步数”“模拟运动轨迹”,用户安装后可将步数任意设定,甚至让系统后台显示“十万步+”的夸张数据。这些虚假步数同步到微信好友圈后,确实可能吸引更多点赞,但这种操作的风险极高。

微信平台早已步数数据造假行为。其反作弊机制基于多维度校验:手机传感器数据(加速度计、陀螺仪)与GPS定位结合,判断运动真实性;同一设备短时间内步数异常突变(如从0跳到10万步)会触发风控;甚至通过用户行为习惯(如是否携带手机运动)综合判断。一旦被判定为作弊,步数可能被清零,账号受限,严重时甚至封禁。此外,伪造步数还可能引发隐私泄露风险——第三方软件往往需要获取手机权限,用户数据面临被窃取或滥用的隐患。

那么“社交互赞”呢?这种方式看似无害,实则暗藏社交成本。频繁求赞可能让好友感到压力,破坏真诚的社交氛围;长期依赖“互赞”维持存在感,反而会陷入“点赞焦虑”——当社交关系从价值交换沦为数据攀比,步数的健康意义早已荡然无存。

“刷赞”现象的背后:数字社交的符号化与价值异化

微信步数“刷赞”的冲动,本质是数字社交时代“符号化竞争”的缩影。法国社会学家鲍德里亚曾提出“符号消费”理论:人们消费的不仅是物品本身,更是其背后的符号意义。微信步数正是这样一个符号——它不再单纯代表“走了多少路”,而是被赋予了“自律”“健康”“积极生活”的象征意义。当这种符号与社交认可(点赞)绑定,用户便开始追求“符号的最大化”,而非“指标的真实性”。

更深层的,是现代人对“被看见”的渴望。在碎片化的社交场景中,步数和点赞成了低成本的情感连接方式:一条步数动态配上“今日打卡成功”,获得的点赞和评论,可能比深夜的长篇大论更能带来存在感。但这种“被看见”往往是浅层的——点赞成了社交的“快捷键”,却替代了深度互动的真实性。当用户开始为“步数数字”而运动,为“点赞数量”而焦虑,健康便从目的异化为手段,社交也从情感交流沦为数据竞赛。

理性回归:让微信步数回归健康本质,让社交回归真诚

微信步数能刷赞吗?技术上存在灰色操作,但代价高昂且违背初衷;社交上“求赞”可行,却可能扭曲人际关系的纯粹性。与其纠结“如何刷赞”,不如重新审视步数的核心价值:它应该是个人健康的“晴雨表”,而非社交舞台的“道具”。

对用户而言,与其追求虚假的高步数和点赞量,不如将步数作为自我激励的工具——比如设置合理目标(每日8000步),与好友进行真实运动比拼,用运动后的汗水而非数据造假换取点赞。对平台而言,或许可以优化社交功能,比如增加“运动故事”分享(如路线截图、运动心得),弱化步数排名的竞争性,强化健康经验的传递,让社交从“比数字”转向“比真实”。

归根结底,微信步数的意义,从来不是步数本身,而是步数背后那个愿意为健康付出行动的自己。点赞再多,也比不上一次真实的晨跑;步数再高,也比不上身体的真实感受。在数字社交的洪流中,守住“真实”的底线,才能让步数真正成为健康的见证,而非社交的负担。