微信说说点赞如何取消?这个问题看似简单,实则折射出当代社交生态中用户对互动自主权的深层需求。在微信这个国民级社交平台中,点赞作为最轻量的互动符号,承载着关系确认、情感共鸣与社交表态的多重功能。然而,当点赞行为与用户真实意图出现偏差——误触、关系变化、内容时效性过高等,“取消点赞”便从隐秘需求变为亟待解决的痛点。尽管微信官方并未提供直接、显性的“取消点赞”入口,但结合平台功能逻辑与用户实践,仍存在可操作的解决路径,更值得探讨的是这一需求背后反映的社交管理逻辑与平台设计的张力。

一、点赞机制的双面性:从“社交货币”到“修正需求”

微信说说的点赞机制,本质是社交货币的流通系统。每一次点赞都是对内容的公开背书,传递“我看到了”“我认同”“我关心”的信号,这种低成本的互动有效维系了社交网络的活跃度。数据显示,微信用户日均点赞次数超过3亿次,可见其已成为社交关系的“润滑剂”。但硬币的另一面是,点赞的“永久可见性”与“不可撤销性”也让用户陷入被动:误触好友的陈年动态、对争议内容点赞后想收回表态、或因关系疏远不再希望保留互动痕迹,这些场景下,“取消点赞”的需求便油然而生。

这种需求并非简单的“后悔药”,而是用户对社交形象的精准管理。在“人设化”社交时代,点赞记录如同公开的“社交履历”,用户需要通过动态调整维护个人形象的一致性。例如,用户可能不再希望三年前对某条娱乐八卦的点赞出现在当前的“常互动”列表中,这种对“过去互动”的修正需求,本质是对社交自主权的追求——既控制当下的表达,也管理过去的痕迹。

二、平台设计逻辑:为何“取消点赞”不显性化?

微信为何不直接提供“取消点赞”功能?这背后是平台对社交稳定性的考量。从产品设计角度看,点赞的“不可逆性”是一种“社交锚定”:一旦互动被公开记录,双方关系便有了可追溯的“证据”,这种“确定性”减少了社交中的模糊地带,避免了因反复撤销点赞引发的猜忌与尴尬。例如,若用户频繁取消对某人的点赞,可能被解读为“关系降温”,反而加剧社交焦虑。

此外,技术实现与用户体验的平衡也是重要因素。点赞数据是微信社交关系网络的核心节点,若允许随意撤销,可能引发数据链的混乱——例如,互动列表的实时更新、关系亲疏算法的权重调整等,都需要更复杂的技术支持。而微信一贯奉行“少即是多”的设计哲学,对于高频但低冲突的功能,倾向于保持简洁性,避免因过度操作入口破坏社交的“自然流动感”。

三、现有“取消点赞”的实践路径:间接操作的智慧

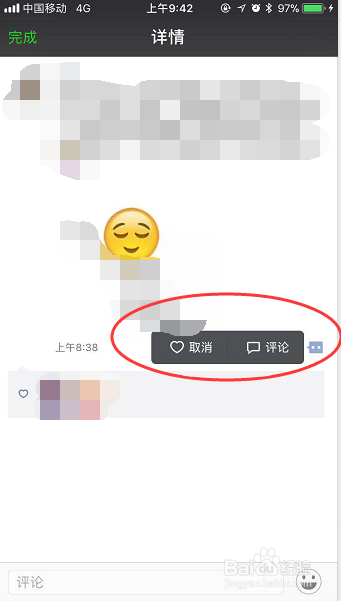

尽管没有直接入口,用户仍通过“曲线救国”的方式实现“取消点赞”的目标,这些方法既利用了平台现有功能,也体现了用户对社交规则的灵活运用。

路径一:仅自己可见——从“公开互动”到“私人记录”

微信允许用户将说说设置为“仅自己可见”,这条动态便自动从公共社交场域中“隐身”,包括点赞记录也会同步消失。若用户希望取消对某条已点赞说说的公开互动,可说服该好友将动态设为私密(或自己申请查看权限后操作),但这依赖于对方的配合,适用场景有限。

路径二:删除说说——斩断互动的物理连接

最直接的方式是让动态“消失”。若用户希望取消对某条说说的点赞,可提示发布者删除该动态,点赞记录自然随之清除。这种方法适用于内容价值低、传播范围小的动态,但对于发布者不愿删除的“高价值”内容(如重要通知、纪念性内容),则显得强人所难。

路径三:时间窗口的“擦除”——利用微信的“24小时可见”规则

部分用户习惯将敏感动态设为“24小时可见”,超过时间后自动转为私密。若用户在24小时内发现误点赞,可等待动态自然“隐身”,或私下提醒发布者提前删除。这种方法的巧妙之处在于,将“取消点赞”的责任部分转移给时间,减少了直接操作的尴尬。

路径四:第三方误区澄清——警惕“取消点赞神器”的陷阱

网络上流传的“微信取消点赞教程”“第三方插件”等,往往存在安全风险。微信官方明确禁止第三方工具干预正常互动功能,这类工具可能窃取用户隐私、传播恶意代码,甚至导致账号被封。用户需警惕“捷径诱惑”,优先选择平台原生功能实现需求。

四、深层需求:社交关系管理中的“精准表达”

“微信说说点赞如何取消?”的追问,本质是用户对“社交表达精度”的追求。在熟人社交为主体的微信生态中,互动行为往往被赋予“关系信号”的意义——点赞某条动态,可能被解读为“支持对方观点”“确认亲密关系”或“表达存在感”。用户希望取消点赞,正是为了修正这些“被过度解读的信号”,实现对社交关系的精细化管控。

例如,职场中,员工可能误点赞了领导的负面内容,取消点赞是为了避免“立场错误”的误会;亲友间,用户可能不再希望对某人的频繁点赞显得“刻意讨好”,取消互动是为了维持关系的“自然边界”。这种对“表达精度”的需求,反映了当代社交从“广度连接”向“深度经营”的转变——用户不再满足于“互动过”,而是追求“互动得恰当”。

五、未来趋势:互动自主权与平台设计的平衡

随着用户对社交自主权意识的觉醒,“取消点赞”功能或许将成为微信迭代的方向之一。参考Instagram等国际社交平台,已允许用户在点赞后24小时内撤销,这种“时间窗口”设计既保留了互动的灵活性,又避免了频繁撤销对社交稳定性的冲击。微信若引入类似功能,可通过“限时撤销”“仅对方可见撤销记录”等方式,平衡“修正需求”与“社交礼仪”。

更深层的,这指向社交平台设计的一个核心命题:如何在“连接效率”与“用户自主”之间找到平衡点。微信作为“超级应用”,其社交功能需兼顾海量用户的多样化需求——既要有轻量化的互动促进连接,也要有精细化的管理工具维护用户体验。未来,或许会出现更多“可调节的互动权限”,例如用户可设置“点赞后24小时内允许撤销”“仅好友可见我的点赞历史”等,让社交行为更贴合个体需求。

微信说说点赞的“取消难题”,表面是操作层面的困惑,深层是社交生态中用户自主权与平台规则的博弈。在无法直接取消的当下,用户通过间接方式实现需求,展现了社交规则的灵活性;而未来,平台若能正视用户的“修正需求”,或许能让社交互动更趋近“真实表达”的本质——毕竟,好的社交生态,既需要连接的勇气,也需要修正的从容。