在数字营销的浪潮中,“微博秒刷赞”正悄然重塑社交媒体的互动规则,成为品牌与个人博主争相追逐的捷径。它指的是通过第三方服务或自动化工具,在微博平台上实现短时间内批量点赞的行为,通常以秒级速度完成,旨在快速提升帖子的曝光率和用户参与度。这种现象并非孤立存在,而是植根于微博的算法机制——平台倾向于优先推荐高互动内容,从而催生了这种“快速点赞服务”的产业链。“微博秒刷赞”本质上是一种数据优化手段,但它的泛滥正引发行业对真实互动价值的深刻反思。

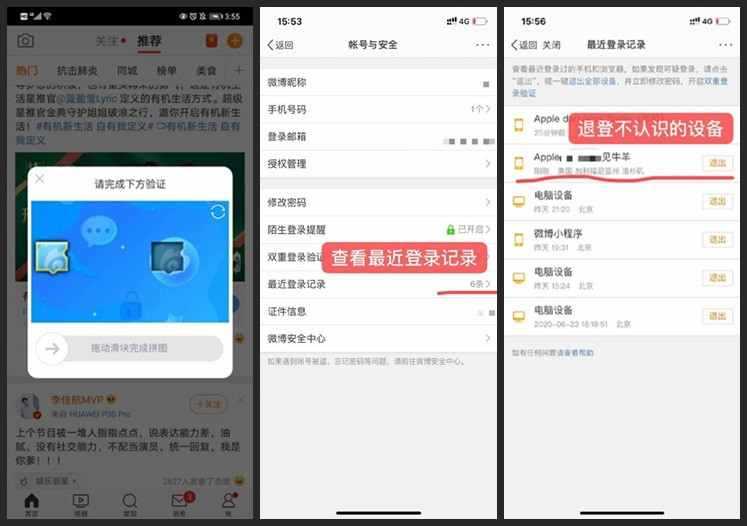

微博秒刷赞的运作机制依赖于技术驱动的众包平台或机器人网络。这些服务通过模拟真实用户行为,利用API接口或账号批量操作,为指定帖子注入点赞流量。例如,一个商家新品推广帖,可能在几分钟内从零点赞跃升至数千点赞,制造出“热门”假象。这种“秒赞服务”的兴起,得益于微博开放生态的便利性,但也暴露了平台反作弊技术的滞后性。值得注意的是,它并非孤立现象,而是“社交媒体刷量”的子集,与“粉丝增长”、“评论引流”等行为形成联动,共同构成灰色产业链。然而,这种机制并非无懈可击——平台如微博已通过AI识别和风控系统升级,打击虚假互动,但技术博弈仍在持续。

从价值角度看,微博秒刷赞在短期内确实能带来显著效益。对品牌而言,它能快速提升帖子在信息流中的权重,吸引更多真实用户点击和分享,从而扩大品牌声量。例如,某网红博主通过“秒刷赞”服务,使一条测评视频在发布后迅速登上热搜,带动了产品销量增长。这种“即时点赞”效应尤其适用于新品发布或事件营销,能以低成本撬动高回报。此外,它还能增强用户心理感知——高点赞数会触发“从众心理”,促使更多真实用户参与互动。然而,这种价值是双刃剑:它虽能短期优化KPI,却掩盖了内容质量的不足,让营销者陷入“数据幻象”的陷阱,忽视了用户真实需求的挖掘。

在应用层面,微博秒刷赞已渗透到多个商业场景。中小企业常利用它进行促销活动,如限时折扣帖通过“秒刷赞”制造紧迫感,刺激消费决策;个人博主则借此提升账号权重,吸引广告合作。例如,美妆博主在试用测评后,购买“点赞刷量”服务,使帖子看起来更受欢迎,从而增加粉丝粘性。这种应用反映了社交媒体营销的功利化倾向——品牌追求“快数据”,却牺牲了长期信任建设。更关键的是,它衍生出“刷量经济”的生态,催生了众多灰色服务商,提供从点赞到转发的全套“微博互动优化”方案。但过度依赖此类服务,会导致内容同质化,削弱平台多样性,最终损害用户体验。

展望趋势,微博秒刷赞正朝着更隐蔽和智能的方向演进。随着AI技术发展,机器人点赞行为能更逼真模拟人类操作,如随机间隔点赞、多样化账号分布,使平台检测难度倍增。同时,微博等平台也在强化反制措施,引入深度学习算法识别异常模式,但“猫鼠游戏”仍在升级。一个显著趋势是,品牌开始转向“半真实”策略——结合少量真实互动与刷量,以平衡风险与收益。例如,某连锁餐厅在推广中,先通过“秒刷赞”预热,再引导真实用户参与抽奖,形成良性循环。然而,这种趋势也警示我们:技术进步若缺乏伦理约束,将加剧“虚假繁荣”,让社交媒体沦为数据泡沫的温床。

挑战与反思层面,微博秒刷赞的泛滥正侵蚀平台生态的核心价值。虚假互动导致数据失真,广告主难以评估真实ROI,投入回报率被虚高数据扭曲。更深远的是,它破坏用户信任——当用户发现高点赞帖多为刷量产物,会对平台内容产生怀疑,降低参与意愿。例如,某调查揭示,70%的微博用户对“秒赞”帖子持负面态度,认为其缺乏真实性。此外,这种行为还引发伦理争议:它违背了社交媒体的公平原则,让优质内容被淹没在刷量噪音中。微博秒刷赞虽能短期提升数据,却长期损害了互动的真实性与可持续性,成为营销者必须警惕的“数字鸦片”。

面对微博秒刷赞的诱惑,营销者应回归内容本质,构建真实连接。品牌需优先投入优质内容创作,而非依赖“秒刷赞”等捷径;平台则应完善算法透明度,奖励真实互动。唯有如此,社交媒体才能摆脱数据幻象,回归其连接人与人的初衷——让每一次点赞都承载真实情感,而非冰冷数字。