微视作为腾讯短视频生态的核心载体,其以“社交+算法”双轮驱动的流量逻辑,正与刷赞平台形成隐形的共生关系——前者为后者提供了数据优化的技术土壤与流量放大的传播通道,后者则通过满足用户的“数据焦虑”反哺了平台的互动活跃度。这种共生并非简单的利益捆绑,而是深植于微视平台特性与用户需求中的动态平衡,值得从算法逻辑、社交基因、商业生态三个维度拆解其内在机制。

一、算法逻辑:微视的流量分发机制为刷赞提供精准“数据靶心”

微视的推荐算法核心在于“数据反馈-流量放大”的正循环机制:系统通过分析内容的点赞、评论、完播率、转发量等互动数据,判断内容质量并分配流量池。这一机制直接催生了对“刷赞”的需求——用户或创作者若想在初始阶段获得算法青睐,必须快速积累基础互动数据,否则可能因“冷启动失败”而沉没。刷赞平台正是抓住了这一痛点,通过模拟真实用户行为(如随机点赞时间、差异化评论内容、账号层级匹配),帮助用户快速“激活”算法推荐。

例如,微视对“完播率+点赞率”的双重权重,使得短内容即便播放量高,若点赞率不足(如低于3%),仍可能被判定为“低质内容”而限流。刷赞平台通过“点赞-评论-转发”组合包,在内容发布后1小时内完成数据堆砌,人为制造“热门假象”,触发算法的“流量加推”。这种“数据包装”本质是对微视算法规则的适应性操作,而微视的算法迭代(如引入“用户行为深度分析”),又反向推动刷赞平台升级技术手段(如使用真人账号矩阵替代机器脚本),形成持续的“技术博弈”。

二、社交基因:微视的裂变式社交网络为刷赞提供高效“传播引擎”

不同于抖音的“算法推荐主导”,微视深度嵌入微信生态,拥有强社交关系链——用户可通过微信好友、微信群、朋友圈直接分享内容,形成“熟人社交+兴趣社交”的双重裂变路径。这一特性让刷赞平台得以突破“纯数据堆砌”的局限,通过“社交任务”实现数据与传播的双重提升。

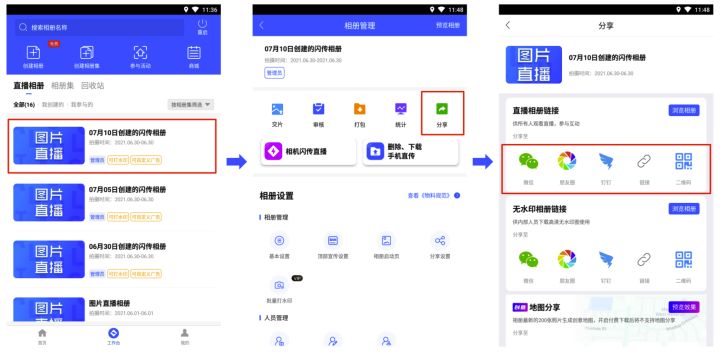

具体而言,刷赞平台常以“互赞互助”“任务裂变”为运营模式:用户发布内容后,在刷赞平台发起“点赞任务”,平台通过微信群、好友链等渠道召集用户完成任务,参与者既可获得“点赞积分”(兑换自己账号的刷赞服务),又能在社交圈内完成内容二次传播。例如,某用户在微视发布美妆视频后,通过刷赞平台发起“100个赞+20条评论”任务,平台任务群内的用户会先通过微信好友关系点赞评论,再主动转发至朋友圈,形成“点赞-转发-新用户点赞”的链式反应。这种模式不仅提升了数据量,更扩大了内容的真实触达范围,而微视的“社交推荐权重”(如好友点赞的内容优先展示),又进一步放大了传播效果,让刷赞平台从“数据服务商”升级为“社交传播节点”。

三、商业生态:微视的变现工具与刷赞需求形成“价值闭环”

微视的商业化体系(如直播带货、广告分成、品牌合作)高度依赖账号的“数据表现”——粉丝量、互动率直接影响广告主的投放决策与创作者的收益分成。这一现实需求让刷赞平台从“边缘工具”变为商业生态的“隐形推手”,与微视的商业化路径深度耦合。

对中小商家而言,微视的“本地推”功能要求账号有500+粉丝且近7天互动率不低于5%,刷赞平台通过“粉丝+点赞+评论”组合包,帮助商家快速达标,获得流量曝光;对个人创作者,微视的“创作者激励计划”以“播放量×互动系数”计算收益,刷赞平台通过提升点赞率(如将1%点赞率提升至5%),直接放大创作者收益;甚至对MCN机构,刷赞平台可批量孵化“数据账号”,通过虚假互动快速打造“网红人设”,再以高价对接广告合作。这种“数据造假-商业变现”的链条,本质是微视商业化规则与用户逐利心理的共同产物,而微视为规范商业生态推出的“数据透明化”政策(如公示账号互动真实性),又迫使刷赞平台向“真实互动引导”转型(如通过优质内容吸引用户自然点赞),形成“合规倒逼创新”的动态调整。

四、共生挑战:在“数据真实”与“流量焦虑”间寻找平衡

微视与刷赞平台的共生关系并非无风险:刷赞行为导致的“数据泡沫”会破坏平台的推荐公平性(优质内容因数据不足被埋没,低质内容因虚假数据获得曝光),损害用户体验;而微视的风控系统(如AI识别异常点赞行为、账号关联分析)持续升级,又让刷赞平台面临“封号”“资金链断裂”等合规风险。未来,二者的关系将走向“有限共生”——微视通过优化算法(如降低“点赞率”权重,增加“用户停留时长”“内容原创性”指标)引导真实互动,刷赞平台则转型为“内容优化服务商”,通过数据分析帮助创作者提升内容质量,再结合“合规的种子用户互动”(如真实用户测评、社群运营),在平台规则与用户需求间找到生存空间。

这种共生关系的本质,是短视频平台在“流量竞争”与“生态健康”间的权衡:微视需要刷赞平台满足用户的短期数据焦虑,以维持平台活跃度;但长期来看,唯有回归“内容为王”的核心逻辑,才能让微视生态从“数据繁荣”走向“价值沉淀”。而刷赞平台的未来,不在于“如何更高效造假”,而在于“如何更精准匹配真实需求”——这或许是二者共生关系中最值得深思的命题。