卡盟炸群效果真的那么猛?这个问题在营销圈和社群运营者中争议已久。有人将其奉为“流量爆破神器”,声称能在短时间内让群聊消息刷屏,带来曝光暴涨;也有人直指其是“饮鸩止渴”,认为不仅效果虚高,更会埋下合规风险。本文将从概念本质、效果真相、实操合规性三方面拆解,揭开“卡盟炸群”的真实面纱,同时给出可持续的社群运营思路。

首先需明确,“卡盟炸群”并非官方术语,而是行业内对一类操作的通俗称谓。卡盟本身是游戏点卡、虚拟商品交易平台的简称,早期以低价批发充值卡为特色,积累了大量游戏玩家用户群。所谓“炸群”,通常指利用工具或人工手段,在短时间内向大量卡盟相关社群批量发送广告、引流信息或诱导内容,制造“刷屏”效果,试图快速触达潜在用户。其核心逻辑是通过信息轰炸打破社群正常秩序,强制曝光产品信息,本质是一种“流量劫持”行为。

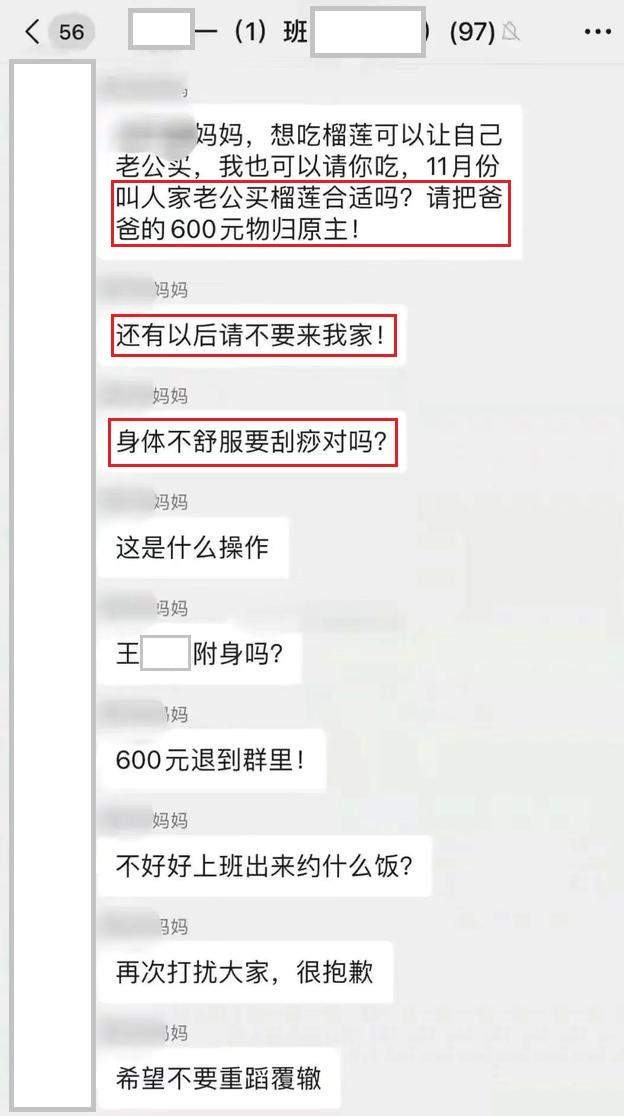

那么,卡盟炸群的效果真的“猛”吗?从短期数据看,似乎存在一定迷惑性。例如,有从业者晒出“单日触达10万群成员”“群聊消息每小时刷新500+”的截图,让人误以为能瞬间引爆流量。但深究其转化效果,则往往惨不忍睹。这类信息通常以“低价充值”“秒到账”“折扣福利”为诱饵,但用户对突然涌入的垃圾信息天然抵触,点击率不足1%已是常态,更别提实际下单。更关键的是,炸群行为极易触发社群管理机制——群主会立即清理广告账号,平台会监测异常流量并封禁IP,最终导致“发出去的信息被秒删,账号被封禁,群聊被解散”的三输局面。长期来看,依赖炸群的商家会逐渐失去用户信任,品牌口碑跌至冰点,这种“杀鸡取卵”式的效果,显然与“猛”字背道而驰。

所谓的“实操流程”,在部分灰色教程中被包装成“三步走”:第一步,收集目标群聊,通过爬虫软件抓取卡盟用户群、游戏交流群等社群资源;第二步,准备群发工具,使用批量改号、模拟人工发送的软件,规避平台检测;第三步,设计“钩子内容”,用“1元充100元”“限时福利”等虚假噱头吸引用户点击,引导至私域转化。这套流程看似简单,实则每一步都踩在法律红线上。爬虫抓取群聊信息侵犯用户隐私,违反《个人信息保护法》;群发工具可能携带木马病毒,构成网络安全风险;虚假宣传更是违反《反不正当竞争法》,轻则罚款,重则面临刑事责任。2023年某地警方就破获了一起利用“炸群”工具传播诈骗信息的案件,涉案人员最终因非法获取计算机数据罪被判刑,这足以证明所谓“实操”不过是违法犯罪的技术包装。

与其追逐卡盟炸群的虚假“猛效”,不如回归社群运营的本质——价值传递。真正可持续的流量增长,源于对用户需求的深度洞察和精准满足。以卡盟行业为例,核心用户是游戏玩家,他们最关心的是“到账速度”“卡密安全”“价格优惠”。与其花时间研究如何“炸群”,不如将精力投入到优化服务:建立官方社群,定期发布游戏攻略、福利活动,培养用户粘性;通过会员体系、积分兑换等方式,提升用户复购率;与游戏KOL合作,通过真实测评建立品牌信任。这些做法虽然见效慢,但能沉淀忠实用户,实现从“流量思维”到“用户思维”的转变,这才是真正的“长效猛药”。

卡盟炸群的“猛”,不过是投机者制造的海市蜃楼。在合规日益严格的今天,任何试图通过钻空子、踩红线获取流量的行为,终将被市场淘汰。对从业者而言,与其在灰色地带试探,不如沉下心打磨产品、服务用户,用合规经营和真实价值赢得市场。毕竟,能经得起时间考验的“效果”,从来不是靠炸群炸出来的,而是靠一步一个脚印做出来的。