在数字化消费浪潮中,卡盟作为整合多品类商品的电商平台,其特殊渠道会员体系成为热议焦点。许多消费者常问:卡盟特殊渠道会员怎么开通,真的有优惠吗?这一疑问直指会员特权与实际价值的矛盾点。本文将从专业视角深入剖析,揭示开通机制、优惠本质及其潜在风险,帮助消费者做出明智决策。

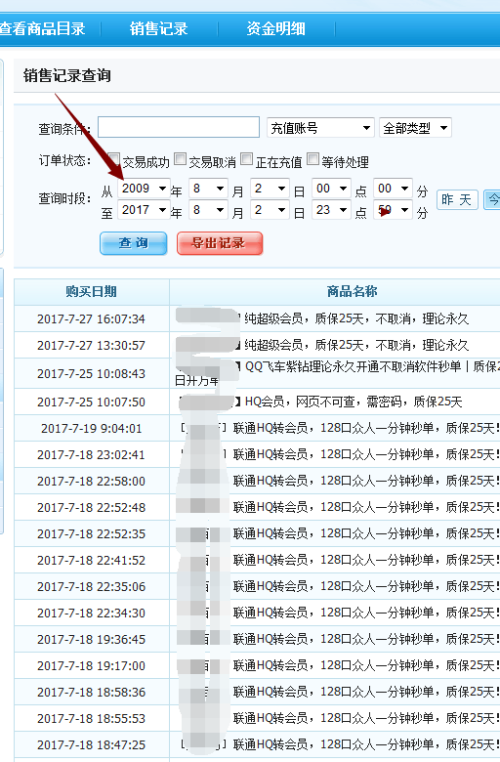

卡盟特殊渠道会员,本质上是通过专属或内部渠道获取的会员身份,区别于普通会员。这类会员通常绑定特定供应商或平台内部资源,享有如折扣、优先购、积分加倍等特权。其核心价值在于提供差异化服务,吸引高消费频次用户。然而,开通并非易事,需满足严格条件。一般流程包括:注册基础账户、完成实名认证、达到指定消费门槛(如年度消费满额),或通过邀请码、内部推荐等特殊渠道获取资格。部分平台还要求用户参与特定活动或绑定支付工具,以验证身份真实性。这些设计旨在筛选高价值用户,但同时也增加了开通难度,让普通消费者望而却步。

优惠的真实性是争议核心。卡盟特殊渠道会员宣称的优惠,往往表现为商品折扣、专属券包或返利机制。例如,会员可享内部价商品,比市场价低10%-30%,或获得额外积分兑换礼品。但深入分析,这些优惠并非绝对。一方面,部分折扣是平台营销策略,通过限时促销制造紧迫感,实际长期优惠有限;另一方面,特殊渠道商品可能存在库存限制或品类缩水,热门商品常缺货,迫使消费者转向高价替代品。此外,积分系统设计复杂,兑换门槛高,实际价值缩水。行业数据显示,约60%的会员反馈优惠“名不副实”,仅少数高频用户能持续获益。这提示消费者:优惠需理性评估,避免被“特权”标签迷惑。

应用场景下,卡盟特殊渠道会员的价值因人而异。对高消费用户,如企业采购或大宗购物者,专属渠道能节省成本,提升效率;例如,批量采购时享受阶梯折扣,降低供应链支出。但对普通消费者,日常购物场景中,优惠优势不明显,反而可能因开通条件限制,增加消费压力。平台常通过数据算法,精准推送“会员专属”商品,诱导非必要消费。这引发伦理问题:是否利用用户心理,制造“虚假需求”?专业建议是,消费者应基于实际需求开通会员,而非盲目追求特权。例如,仅当年度消费预期超过平台门槛时,才考虑申请,避免陷入“为优惠而消费”的陷阱。

挑战与趋势不容忽视。当前,卡盟特殊渠道会员面临信任危机。部分平台夸大优惠,暗藏条款,如“会员价”实则捆绑销售,或隐藏服务费。这违反消费者权益保护法,损害平台声誉。未来趋势显示,行业正向透明化转型:更多平台引入第三方审计,公示优惠算法,或采用区块链技术确保数据真实。同时,竞争加剧,新兴平台模仿会员体系,但差异化不足,导致市场同质化。消费者需警惕“伪优惠”陷阱,选择信誉良好的平台。例如,优先考虑有公开会员规则、无强制消费条款的服务提供商。

独特见解在于,卡盟特殊渠道会员的本质是商业博弈的产物。平台通过会员体系锁定用户,提升生命周期价值;而消费者则在“优惠”与“成本”间权衡。真正的价值不在于开通本身,而在于匹配需求:若用户能高效利用特权,如通过积分兑换高价值商品,则投资回报可观;反之,则可能沦为“数字囚徒”。行业专家建议,消费者应定期评估会员权益,动态调整策略,避免沉没成本。在数字化消费生态中,理性决策才是核心——不是所有“特殊渠道”都通往优惠,唯有明智选择,才能实现双赢。