卡盟盗号真的有效果吗,能带来多大风险?在网络安全领域,这一话题常被误读为捷径,实则潜藏深重隐患。卡盟盗号,指通过非法平台如卡盟网站盗取他人账号的行为,表面上似乎能快速获取游戏、社交或支付账号,但深入剖析,其效果短暂且虚幻,而风险却如影随形,覆盖法律、安全、隐私及经济层面。卡盟盗号看似诱人,实则风险远超任何潜在收益,这源于其本质是网络犯罪,而非可行策略。

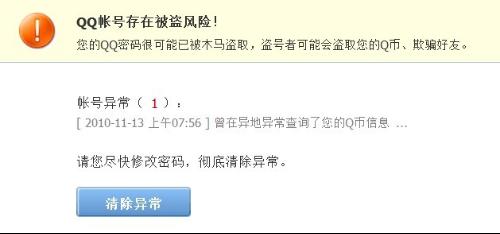

卡盟盗号的运作机制依赖技术漏洞和人性弱点。卡盟平台通常伪装成正规交易市场,提供账号买卖服务,实则通过钓鱼邮件、恶意软件或社会工程学手段窃取用户凭证。例如,攻击者可能发送伪装成客服的链接,诱导受害者输入账号密码;或利用木马程序记录键盘输入。这种盗号行为在虚拟财产交易中屡见不鲜,尤其针对游戏账号或支付平台。一些人误以为其“有效”,源于低成本和高速度——只需支付少量费用,就能“购买”被盗账号,短期内满足娱乐或经济需求。然而,这种效果是短暂的:账号原主往往快速申诉回收,平台也会封禁异常活动,导致“得手”账号迅速失效。更深层看,卡盟盗号的效果本质是虚假繁荣,它破坏了网络信任体系,而非创造真实价值。

卡盟盗号带来的风险是多维度的,首当其冲是法律风险。在中国,网络安全法明确规定,非法获取他人账号信息属于犯罪行为,可面临高额罚款甚至刑事拘留。执法机构通过大数据监控,能追踪卡盟平台的交易流水,参与者轻则账号永久封禁,重则承担法律责任。例如,近年来多地警方破获卡盟盗号团伙,涉案人员被判处有期徒刑,这凸显了其法律后果的严重性。安全风险同样不容忽视:卡盟平台常携带恶意代码,用户在“购买”过程中可能感染勒索软件或间谍程序,导致设备瘫痪或数据泄露。隐私风险更隐蔽,被盗账号的个人信息如身份证号、联系方式可能被转售至黑市,用于诈骗或身份盗用,造成长期困扰。经济风险则直接体现:受害者损失虚拟财产,而参与者因账号失效或法律处罚,反而蒙受更大经济损失。这些风险环环相扣,形成恶性循环,最终损害整个网络生态。

从趋势看,卡盟盗号手段正随技术演进而升级,但防范措施也在同步强化。随着人工智能和加密技术的发展,攻击者利用深度伪造或自动化工具,使盗号行为更隐蔽高效。例如,AI生成的钓鱼邮件难以辨别,区块链技术虽提升安全性,却被不法分子用于匿名交易。然而,网络安全行业也在反击:企业部署行为分析系统,实时监测异常登录;政府加强监管,推动实名制和双因素认证普及。这种攻防博弈下,卡盟盗号的“效果”正被削弱,而风险却因技术复杂性而放大。挑战在于,普通用户缺乏安全意识,易被“快速获利”诱惑,导致盗号行为屡禁不止。因此,提升公众教育至关重要,需通过媒体和社区宣传,揭示卡盟盗号的真相。

面对卡盟盗号,个人和社会应采取主动防御策略。用户层面,建议使用强密码组合、启用双因素认证,并定期更新软件以修补漏洞;避免访问可疑卡盟网站,选择正规渠道获取虚拟财产。社会层面,企业需强化数据加密和审计机制,政府应完善立法,严惩盗号团伙。长远看,卡盟盗号不可持续,它不仅违背道德伦理,更在数字时代埋下安全隐患。保护账号安全,是维护个人权益和网络秩序的基石,唯有摒弃非法捷径,才能构建健康、可信的虚拟世界。