快手刷赞怎么赚钱? 这个问题的背后,藏着一条隐秘的“点赞经济”产业链。在快手这个以流量为核心的短视频平台,点赞数不仅是内容受欢迎的直接体现,更是算法推荐的关键指标——高赞内容更容易进入流量池,获得更多曝光。正是这种“点赞=流量=收益”的逻辑,催生了刷赞赚钱的灰色地带。从刷手日赚几十元的零工,到中介平台抽成的灰色生意,再到商家刷赞提升转化率的商业需求,这条产业链的参与者各取所需,却也游走在规则与风险的边缘。要真正理解“快手刷赞怎么赚钱”,需要拆解其运作逻辑、参与模式、行业风险,以及在平台监管趋严下的未来走向。

一、刷赞赚钱的底层逻辑:流量焦虑催生的“数据需求”

快手作为日活超3亿的短视频平台,算法机制的核心是“流量分发效率”。系统会根据内容的点赞、评论、转发、完播率等数据,判断其质量,进而决定是否推入更大流量池。对创作者而言,初期账号冷启动阶段,0赞的内容几乎无法获得自然流量;对商家而言,高赞视频能提升产品信任度,直接带动销量。这种“数据焦虑”催生了刷赞需求——与其等待自然流量缓慢积累,不如通过“人工点赞”快速突破算法阈值。

刷赞赚钱的本质,是虚假流量对真实流量价值的侵蚀与替代。需求方(MCN机构、电商商家、素人博主)通过购买点赞,让内容在短时间内获得“爆款假象”,从而撬动平台推荐算法,实现流量滚雪球式增长。供给方(刷手、中介平台)则利用时间差和操作差,将“点赞”这一简单动作转化为可交易的“数字商品”,从中赚取差价。这种供需两端的形成,让“快手刷赞”从个人行为演变成规模化产业。

二、刷赞赚钱的三种模式:从“手动操作”到“产业闭环”

在快手刷赞产业链中,不同参与者通过差异化分工实现盈利,主要分为三类模式:

1. 刷手:按单结算的“数字劳工”

刷手是产业链最底层也是最庞大的群体,多为学生、宝妈、兼职者。他们通过任务平台(如QQ群、微信群、专门的刷单APP)接单,按照需求方要求完成“点赞+关注+评论”的组合任务。计费方式通常为“按单结算”,普通点赞任务0.1-0.5元/单,若需同时关注账号或评论,价格可提升至0.5-2元/单。熟练刷手每天可完成200-500单,日收入约50-200元,部分“多平台操作”的刷手通过同时接快手、抖音、小红书等平台的任务,月收入可达3000-8000元。

刷手的核心竞争力在于“操作效率”和“账号存活率”。为避免平台检测,他们需要使用不同设备、不同IP地址切换账号,甚至模拟真实用户行为(如随机浏览视频后再点赞)。但即便如此,账号仍可能因频繁异常操作被平台封禁,导致佣金无法结算——这是刷手面临的主要风险。

2. 中介:搭建“流量交易市场”的灰色中间商

中介是产业链的核心枢纽,他们连接需求方和刷手,通过信息差和服务费盈利。部分中介会搭建任务发布平台(网站或小程序),需求方在平台发布任务并充值,中介抽取10%-30%的佣金后,将任务派发给刷手;另一些中介则以“工作室”形式运营,直接对接商家和MCN机构,提供“刷赞+涨粉+直播人气”的打包服务,报价远高于单任务价格(如1万个点赞打包价500-2000元,视账号权重而定)。

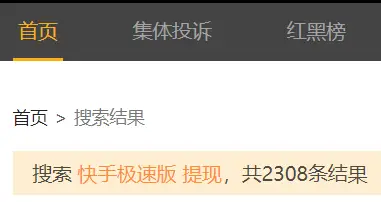

中介的盈利逻辑在于“规模化运营”:通过大量积累刷手资源,降低单任务人力成本;同时利用需求方对“快速起量”的迫切心理,溢价出售服务。部分灰色中介甚至会“卷款跑路”——刷手完成任务后无法提现,需求方支付的“保量服务费”被私吞,导致产业链信任成本极高。

3. 需求方:刷赞背后的“流量生意经”

刷赞的需求方并非单纯“造假”,而是将刷赞作为流量运营的“杠杆”。对素人博主而言,初期1000个赞能触发平台“小流量池”推荐,若内容本身优质,可能自然发酵为爆款;对电商商家而言,高赞视频能提升产品点击率,比如快手小店中,点赞量过万的视频转化率比0赞视频高3-5倍;对MCN机构而言,旗下账号的“数据表现”直接影响合作报价,刷赞成为包装“网红人设”的潜规则。

需求方的盈利模式更复杂:商家通过刷赞提升销量,赚取商品差价;博主通过高赞吸引广告商,按报价接单(如1万赞报价1000-5000元);MCN机构通过打造“数据好看的账号”,打包出售给品牌方或进行IP变现。本质上,刷赞是需求方用“短期成本”换取“长期流量收益”的策略,但风险在于——一旦被平台判定为“流量造假”,账号可能限流甚至封禁,前期投入全部打水漂。

三、刷赞赚钱的挑战:平台监管、法律风险与生态反噬

尽管快手刷赞产业链已形成规模,但其盈利模式正面临三重挑战,让这条路越走越窄:

1. 平台反作弊技术升级,“刷不动”成常态

快手近年来持续投入AI反作弊系统,通过识别“异常点赞行为”(如短时间内同一IP大量点赞、账号无浏览记录直接点赞、点赞频率与用户习惯不符等)过滤虚假数据。2023年快手官方公告显示,平台每月清理异常点赞超10亿次,超50万账号因“刷量”被限流。对刷手而言,过去“批量操作”的模式已失效,现在需要“1个账号1个IP+随机间隔+模拟真人路径”,操作成本飙升,收益却大幅下降。

2. 法律风险高悬,“刷赞入刑”并非危言耸听

根据《反不正当竞争法》第八条,“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者”。刷赞行为本质是“数据造假”,若商家或MCN机构通过刷赞误导消费者,可能面临行政处罚(罚款20-200万元);若涉及虚假广告,代言人、发布者需承担连带责任。2022年,浙江某MCN机构因组织“刷赞刷量”被查处,负责人被处10万元罚款,成为行业警示案例。

3. 用户审美疲劳,“唯数据论”正在失效

快手用户群体下沉,更偏爱“真实、接地气”的内容。过去“高赞=优质”的认知正在被打破,越来越多的用户开始关注“评论区的真实反馈”而非点赞数。部分账号虽点赞量过万,但评论区无人互动,反而被质疑“数据造假”,导致信任度崩塌。这种“生态反噬”让刷赞的“边际效益”递减——即使买到1万个赞,若无法转化为真实粉丝和销量,投入便毫无意义。

四、未来趋势:从“刷赞”到“真实互动”的合规转型

随着平台监管趋严和用户理性回归,“快手刷赞怎么赚钱”的答案正在发生变化。单纯依赖虚假流量的模式难以为继,产业链参与者不得不向“合规化”转型:

1. 刷手:转向“内容互动型任务”

部分平台开始推出“真实互动任务”,要求刷手看完视频后留下“个性化评论”(如“这个教程太实用了,学到一招!”),评论需通过AI语义检测才能结算。这类任务单价更高(1-2元/单),但要求刷手具备基础文字表达能力,淘汰了“批量操作”的低效刷手,推动从业者向“内容审核员”“用户体验师”等角色转型。

2. 中介:接入平台官方“流量扶持”

灰色中介正尝试与MCN机构合作,转向“合规流量运营”。例如,通过分析快手“创作者服务中心”的流量数据,为账号提供“内容优化建议”(如提升完播率、引导评论),帮助账号自然获得平台推荐;或对接官方“流量推广”服务,用合规的“DOU+”投放替代刷赞,从中赚取服务费。这种模式虽然利润率降低,但风险更可控。

3. 需求方:回归“内容为王”的底层逻辑

越来越多的商家和创作者意识到,真正的“赚钱密码”从来不是刷赞,而是能打动用户的内容。例如,快手三农博主“张同学”凭借真实的乡村生活场景,未刷一赞却成为现象级账号;某服装商家通过展示“工厂直供、低价实惠”的实拍视频,自然流量带动月销破万。这些案例证明,与其花几千元刷赞,不如将资金投入到内容创作和用户运营中,实现“流量-转化-复购”的正向循环。

快手刷赞赚钱的产业链,本质是流量焦虑下的畸形产物。它曾在特定阶段为部分参与者带来短期收益,但终究逃不过“规则反噬”和“市场淘汰”。对普通用户而言,认清“数据造假”的本质,拒绝被虚假点赞误导;对从业者而言,放弃“走捷径”思维,转向合规、真实的流量运营,才是长久之计。毕竟,在短视频行业的下半场,能真正赚钱的,永远是那些能为用户创造价值的内容。