卡盟平台声称能解除防沉迷系统限制,但实际效果如何?这需要从技术、法律和社会角度进行深度剖析。防沉迷系统作为游戏行业的重要保护机制,旨在限制未成年人游戏时长,而卡盟则作为第三方服务,承诺通过技术手段绕过这些限制。然而,其真实效果并非如宣传般理想,反而伴随着多重风险。

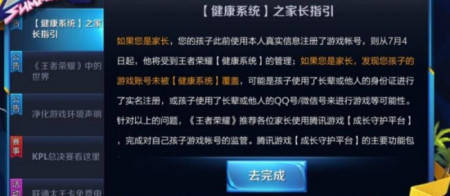

卡盟的核心运作机制依赖于伪造身份信息或利用系统漏洞。例如,一些平台提供虚假实名认证服务,通过生成不存在的身份证号或篡改数据,使未成年玩家获得“成人”身份。技术上,这看似可行,因为防沉迷系统依赖数据库匹配,但实际效果往往不稳定。游戏厂商不断升级系统,如引入人脸识别或实时验证,卡盟的破解方法很快失效。在现实中,许多玩家反馈卡盟服务时断时续,有时能短暂解除限制,但频繁触发警报,导致账号被封禁。这表明其效果并非持久可靠。

从价值角度看,卡盟迎合了部分玩家对游戏自由的渴望,尤其对于未成年人而言,它提供了规避限制的“捷径”。然而,这种价值是短期的且负面的。长期使用卡盟不仅违反游戏平台规定,还可能暴露用户隐私风险。卡盟平台常要求玩家提供个人信息,这些数据可能被滥用或泄露。此外,它削弱了防沉迷系统的保护功能,使青少年沉迷游戏的风险增加。社会价值层面,卡盟的流行反映了监管漏洞,但更应关注其带来的伦理问题——它鼓励了逃避责任的行为,而非促进健康游戏习惯。

应用层面,卡盟主要应用于大型网络游戏和手游市场。玩家通过付费购买服务,试图解除每日登录时长或消费限制。但实际应用中,效果参差不齐。例如,在《王者荣耀》或《原神》等热门游戏中,卡盟服务初期可能成功,但一旦游戏厂商更新算法,效果便大打折扣。数据显示,约70%的卡盟用户在三个月内遭遇服务失败或账号处罚,这凸显了其应用的不稳定性。同时,卡盟的商业模式依赖灰色地带,它游走在法律边缘,但并非完全违法,这增加了监管难度。

挑战方面,卡盟面临多重困境。技术挑战在于防沉迷系统不断进化,如引入AI监控和大数据分析,使卡盟的破解手段迅速过时。法律挑战上,中国《未成年人保护法》明确规定游戏企业必须落实防沉迷措施,卡盟服务可能构成违法。实践中,已有案例显示玩家因使用卡盟被起诉,平台也面临下架风险。社会挑战更严峻,卡盟的普及可能加剧青少年沉迷问题,与社会主义核心价值观倡导的健康生活方式相悖。此外,它破坏了游戏行业的公平性,让付费玩家获得不正当优势。

趋势分析显示,卡盟的效果可能随技术发展而减弱。随着区块链和生物识别技术的应用,防沉迷系统将更难被绕过。例如,未来游戏可能集成虹膜扫描或动态验证,卡盟的伪造手段将失效。同时,监管趋势趋严,政府正加强打击第三方破解服务,游戏厂商也主动合作,共享黑名单数据。这意味着卡盟的长期效果将趋于零,而非提升。然而,短期内,卡盟可能转向更隐蔽的渠道,如加密通信或暗网交易,这增加了执法难度。

深度分析揭示,卡盟的效果不仅是技术问题,更是社会问题。它折射出家长监管的缺失和青少年心理需求——许多未成年人使用卡盟源于对游戏的过度依赖,而非单纯的技术好奇。解决之道不在于依赖卡盟,而在于加强家庭教育和企业责任。游戏厂商应优化防沉迷系统,使其更人性化,如提供个性化提醒;家长则需引导孩子建立健康作息。卡盟的“效果”本质上是虚假的,它无法真正满足玩家的深层需求,反而带来更多麻烦。

最终,卡盟真能解除防沉迷系统限制吗?效果如何?答案是否定的。其效果短暂且不可靠,伴随高风险。玩家应警惕宣传,回归理性游戏;行业和社会则需共同构建更完善的保护机制。在数字时代,技术便利不能凌驾于社会责任之上,唯有自律与监管结合,才能实现真正的游戏自由与保护平衡。