在虚拟商品交易生态中,卡盟稳定大号因其高信誉、大流量的属性,常被视为“黄金账号”,但“稳定”是否等同于“安全”?这类账号是否真的能规避封号风险?答案并非简单的“是”或“否”,而是需要穿透表象,解析风险生成的底层逻辑。

卡盟稳定大号,通常指在卡盟平台(游戏充值卡、虚拟物品交易聚合平台)中注册时间久、交易量大、信用评级高的账号。这类账号往往享有优先结算、低手续费、专属客服等特权,是许多虚拟交易从业者的核心资产。然而,“稳定”更多指向平台基于历史数据给予的信任标签,而非绝对的安全保障。封号风险始终存在,且可能因多重因素被放大。

平台规则的动态调整是封号风险的首要来源。卡盟平台的风控体系并非静态算法,而是随着监管政策、市场环境和技术迭代不断升级。近年来,随着国家对虚拟货币、游戏充值等领域的监管趋严,平台需应对反洗钱、未成年人保护、税务合规等多重压力。例如,某头部卡盟平台在2023年更新规则后,将单账号单日交易限额从10万元降至5万元,并对频繁出现“大额小额交替交易”的账号触发人工审核。许多原本“稳定”的大号因未及时调整交易模式,批量遭遇冻结。可见,平台的合规需求与账号的“历史稳定”存在天然张力——当规则转向时,曾经的“优势交易记录”可能成为“风险特征”。

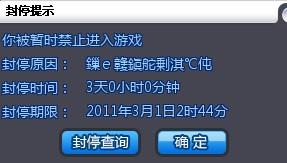

操作行为的合规性是决定风险等级的核心变量。部分从业者误以为“大号=豁免权”,在操作中抱有侥幸心理:比如使用非官方支付渠道“走流水”、与高风险账号(如曾被处罚的账号)进行交易、或通过“刷量”虚增交易额以维持信用评级。这些行为看似利用了大号的“容错空间”,实则突破了风控系统的底层逻辑。某案例显示,某拥有5年交易史的大号,因三个月内与200余个新注册账号进行小额(50元以下)测试交易,被系统判定为“养号洗钱”,尽管申诉提供了交易凭证,仍因“操作模式异常”被封。这证明,风控系统更关注“行为合理性”而非“账号历史”,稳定大号若操作失范,反而可能因交易量大而加速风险暴露。

外部环境的变化与黑产攻击进一步加剧了不确定性。监管政策的“突然收紧”常让平台采取“宁可错杀,不可放过”的应急措施。例如,2024年某省开展“虚拟交易专项整治”期间,多家卡盟平台对注册地在该省、交易频次异常的账号进行批量排查,部分长期稳定的大号因“地域风险关联”被误封。此外,黑产通过“恶意举报”“盗号洗钱”等手段攻击大号的事件频发:某游戏充值商因竞争对手举报其“洗钱”,导致价值30万元的大号被封,虽最终通过司法途径维权,但耗时3个月,造成巨大损失。这类风险虽非账号自身问题,却直接威胁稳定大号的安全。

规避封号风险,需从“依赖平台信任”转向“主动合规管理”。对从业者而言,稳定大号的“护城河”不应是交易量,而应是合规性。具体而言,需做到“三化”:一是操作透明化,所有交易必须通过平台官方渠道,保留完整的资金流水和商品交付记录,确保“交易可追溯”;二是风险分散化,避免将核心资产集中于单一账号或平台,可布局“主账号+辅助账号”的矩阵,降低单点风险;三是规则动态化,指定专人跟踪平台公告、行业政策及风控案例,及时调整交易策略——例如,当平台要求“实名认证升级”时,应第一时间配合,而非拖延至触发风控。

未来,随着AI风控技术的普及,卡盟平台对“异常行为”的识别精度将进一步提升。稳定大号的定义将从“交易量大”转向“合规性强”,那些依赖“灰色操作”维持“稳定”的账号将加速淘汰。对行业而言,这既是挑战,也是机遇:唯有将合规内化为运营逻辑,才能让“稳定大号”真正成为“安全资产”。毕竟,在虚拟交易的红海中,唯有经得起风控检验的“稳定”,才能穿越周期,持续创造价值。