在卡盟系统中,支付流程的时效性是核心考量点。当支付超过24小时未完成时,系统是否能顺利处理,直接关系到交易安全与用户信任。卡盟超过24小时后支付能否顺利进行,并非绝对可行,而是受制于系统架构、风险控制机制和外部环境因素的综合影响。 这一问题不仅考验平台的技术稳定性,更涉及用户体验与行业合规性,需要从多维度深入剖析其内在逻辑与实践挑战。

卡盟系统作为虚拟交易平台的核心组件,主要用于游戏点卡、数字货币等虚拟资产的充值与交易。其支付机制通常依赖实时接口对接银行或第三方支付渠道,确保资金快速到账。然而,当支付延迟超过24小时时,系统默认进入异常处理流程,这源于交易时效性的设计原则。例如,多数卡盟平台设置24小时作为支付窗口期,以防范欺诈风险和资金沉淀问题。一旦超时,支付请求可能被自动撤销或冻结,需人工介入审核。这种机制虽保障了安全,却增加了交易中断的可能性,尤其在网络波动或系统故障频发时,用户体验会显著下降。卡盟的支付时效性本质上是平衡效率与风险的产物,但超时处理往往暴露出技术瓶颈,如接口兼容性不足或数据同步延迟,导致支付流程卡壳。

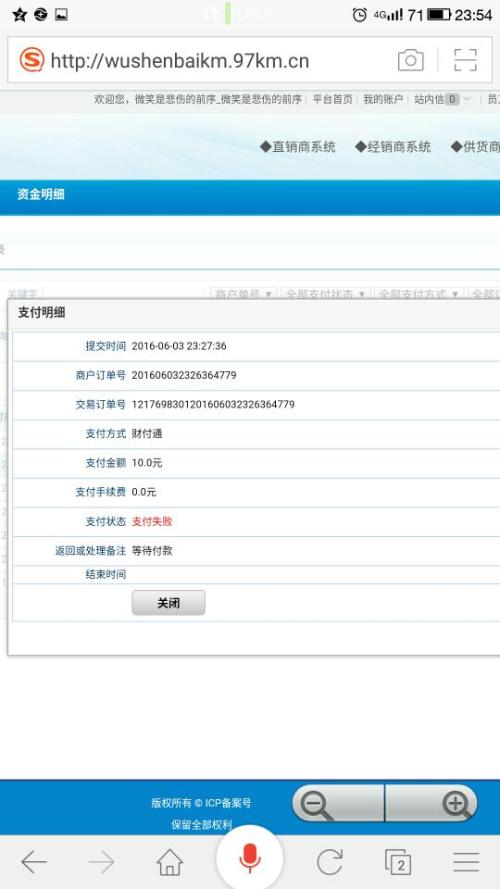

支付超过24小时后的挑战,主要体现在技术故障和风险控制层面。 从技术角度看,卡盟系统依赖多层API调用,包括支付网关、银行清算和风控模块。当支付延迟发生时,可能是由于网络拥塞或服务器负载过高,导致数据传输中断。例如,在高峰期,支付请求堆积超过24小时,系统可能因资源耗尽而无法自动恢复交易。此外,风险控制机制如反欺诈算法会标记超时支付为可疑行为,触发人工审核流程。这不仅延长处理时间,还可能误判正常交易,造成用户投诉。实践中,卡盟平台常面临此类困境:超时支付易引发资金冻结,用户无法及时获得虚拟资产,进而损害平台信誉。更深层次的挑战在于,行业缺乏统一标准,不同卡盟系统的超时处理规则各异,用户难以预判结果,增加了交易不确定性。

实际应用中,卡盟超过24小时支付的案例屡见不鲜,尤其在游戏充值和虚拟货币交易领域。以游戏点卡销售为例,用户发起支付后,若因银行系统维护延迟超过24小时,卡盟平台通常会将订单挂起,等待人工确认。这种处理虽保障了资金安全,却导致用户无法即时使用点卡,影响游戏体验。类似地,在虚拟货币交易中,支付超时可能引发链上拥堵,使交易失败或需额外手续费加速处理。这些案例揭示了卡盟系统的脆弱性:外部依赖如银行或区块链网络的波动,会放大超时支付的风险。同时,用户行为也加剧了问题,如频繁取消重试支付,造成系统资源浪费。从行业趋势看,随着数字支付普及,卡盟平台正逐步优化超时处理机制,例如引入智能重试和分布式账本技术,以提升支付成功率。但当前,超过24小时支付的顺利进行仍不普遍,多数平台依赖被动响应而非主动预防。

展望未来,卡盟系统需通过技术创新和流程优化来应对支付超时挑战。一方面,强化系统稳定性是关键,如采用微服务架构和负载均衡技术,减少单点故障风险。另一方面,风险控制应更精细化,利用AI算法实时监测支付状态,自动区分正常延迟与欺诈行为。例如,基于用户历史数据,系统可动态调整支付窗口期,避免一刀切的24小时限制。此外,行业协作也至关重要,推动支付渠道标准化接口,缩短数据同步时间。这不仅能提升支付流畅度,还能增强用户信任,促进卡盟生态健康发展。最终,卡盟超过24小时支付能否顺利进行,取决于平台能否将时效性管理从被动应对转向主动优化,实现安全与效率的动态平衡。 这一转变将重塑虚拟交易格局,为用户带来更可靠的支付体验。