原神卡盟抽卡,记录里的秘密你发现了吗?当玩家们在祈愿界面上反复点击“十连抽”,盯着屏幕上跳出的角色动画时,很少有人会真正打开自己的抽卡记录——这个看似简单的数据列表,实则藏着与角色获取概率、资源管理策略乃至游戏机制设计深度绑定的“密码”。抽卡记录不是冰冷的数字堆砌,而是玩家与游戏随机性博弈的“作战地图”,也是理解《原神》抽卡体系底层逻辑的关键入口。

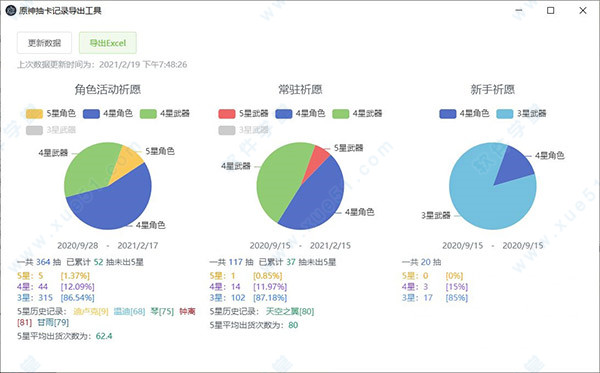

抽卡记录的核心价值,在于它将抽象的“概率”转化为可追溯的数据锚点。许多玩家抱怨“歪了”“又保底”,却很少打开记录系统,统计自己90抽内获取角色的实际分布。事实上,《原神》的保底机制虽明确(90抽保底五星角色),但前73抽的概率变化、不同卡池的基础概率差异,都需要通过长期记录才能验证。比如,当玩家连续5个五星角色都来自常驻池时,记录会立刻揭示这不是“运气差”,而是常驻池独立概率的必然结果。这种数据校准,能帮助玩家摆脱“欧非玄学”的误导,建立对抽卡机制的理性认知——抽卡的本质不是“赌运气”,而是基于概率的长期规划。

更深层的秘密藏在记录的资源流动轨迹中。原石作为抽卡的核心资源,其收支平衡直接影响玩家的抽卡节奏。但多数玩家只会关注“原石够不够抽新角色”,却忽略记录中“原石获取-消耗-剩余”的动态关系。比如,通过分析记录,玩家可能发现自己每月稳定获取1500原石,但平均每月消耗2000原石,这种“资源熵减”正是导致“原石焦虑”的根源。此时,记录能揭示关键问题:是否在非必要卡池(如武器池)过度消耗?是否忽略了地图探索、活动任务等免费原石来源?抽卡记录就像个人财务报表,只有读懂“收支明细”,才能避免陷入“寅吃卯粮”的抽卡困境。

角色获取的规律性秘密,则藏在记录的“时间戳”与“卡池历史”中。《原神》的限定角色复刻并非完全随机,而是存在“周期性规律”。通过整合多个玩家的抽卡记录,卡盟社群早已发现:多数限定角色间隔5-8个月会复刻一次,而新角色首期卡池的“歪率”(获取到非目标角色的概率)往往低于后续卡池。例如,记录显示某角色首期卡池的五星角色中,目标角色占比达75%,而复刻期可能降至60%。这种规律并非官方公开,但通过记录的横向对比,玩家能精准预测复刻时间,优化“攒原石等复刻”的策略——记录在这里成为破解游戏设计“潜规则”的钥匙。

更值得关注的是,抽卡记录正在从“个人工具”演变为社群级的“分析数据库”。在卡盟等玩家社群中,共享抽卡记录已成为常态,通过整合数千条数据,玩家能构建出远超个人经验的“概率模型”。比如,某次卡池开放后,社群记录显示前1000抽中,某角色实际获取概率比官方公布的0.6%高出0.1%,这种偏差可能源于卡池的特殊机制。这种集体分析不仅提升了玩家对游戏的认知深度,甚至反向影响游戏设计——米哈游在后续版本中调整了部分卡池的概率公示方式,增加了“历史获取概率”查询功能,正是对玩家数据挖掘行为的回应。这种“玩家-设计者”的数据互动,让抽卡记录的价值超越了个人范畴,成为推动游戏生态进化的重要力量。

当玩家再次打开抽卡记录时,看到的不应只是“歪了几个”的沮丧,而是一份可分析、可优化的“战略报告”。记录里的秘密,本质是游戏随机性与玩家理性之间的平衡点——它不保证“必出金”,但能让你在概率的框架内,做出最不亏的选择。在数据驱动的游戏时代,读懂抽卡记录,不仅是提升抽卡效率的技巧,更是理解数字世界规则的一种能力。毕竟,在《原神》的世界里,真正的“欧非”不取决于运气,而取决于你是否有耐心,在记录中找到那条通往五星角色的最优路径。