在数字社交的浪潮中,“哪个卡能克隆好友,真的有这样的神器吗?”成为许多人热议的焦点。这种技术声称能一键复制社交关系,但现实远比想象复杂。克隆好友工具并非神话,而是基于数据迁移和API集成的产物,其可行性取决于技术实现与伦理边界。本文将深入剖析这一概念,探讨其价值、应用场景、潜在挑战及未来趋势,揭示真相背后的机遇与风险。

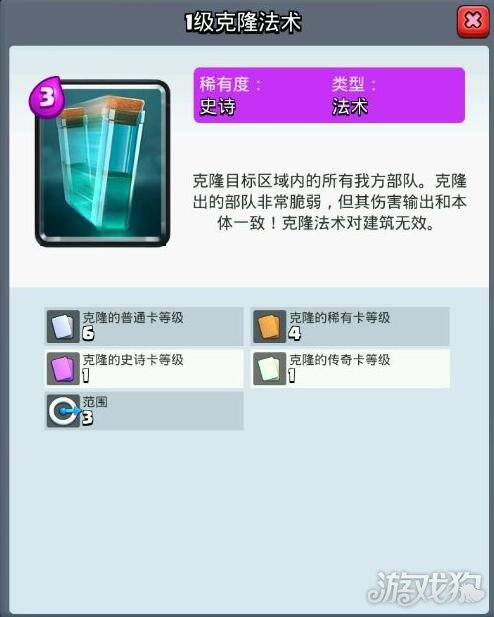

克隆好友的核心概念涉及社交账户或联系人的数字化复制。所谓“卡”或“神器”,通常指软件或硬件设备,通过API接口提取数据,如微信好友列表、Instagram粉丝等,再迁移到新平台。例如,某些工具利用OAuth协议授权访问,实现联系人批量导入。然而,这并非真正的“克隆”,而是数据迁移的变体。技术原理上,它依赖云同步和加密算法,但精度有限——无法复制互动历史或情感纽带。真正的社交克隆仍处于理论阶段,受限于平台封闭性和隐私保护机制。用户常被“一键复制”的宣传吸引,却忽略了技术瓶颈,如数据格式不兼容或平台反爬虫策略。

从价值角度看,克隆好友工具在特定场景下具有实用意义。对个人用户而言,它能简化社交管理:备份联系人以防账户丢失,或跨平台迁移社交圈,如从QQ转到Telegram。企业则可利用其优化客户关系管理,快速整合分散的社交数据,提升营销效率。例如,销售团队通过克隆工具汇总潜在客户信息,实现精准触达。此外,在安全测试领域,它被用于模拟社交攻击,帮助开发漏洞修复方案。价值的核心在于效率提升,但需警惕过度依赖——数据迁移后,社交动态可能失真,导致用户体验割裂。工具本身是中性的,其价值取决于用户如何驾驭它。

应用场景广泛,但需结合实际需求。个人层面,它常用于社交平台切换,如从Facebook迁移到新兴应用,减少重建网络的麻烦。教育领域,教师可克隆学生名单,快速组建班级群组。然而,最前沿的应用在隐私增强:用户通过克隆工具创建匿名社交副本,保护真实身份。例如,在政治活动或敏感讨论中,克隆账户可作为掩护。但应用中隐含风险——平台政策可能禁止此类操作,如微信明确禁止第三方数据提取。工具开发者需平衡便利性与合规性,避免用户陷入法律纠纷。

挑战方面,法律和伦理问题尤为突出。隐私法规如GDPR和《个人信息保护法》严格限制数据复制,未经授权的克隆可能构成侵权。技术上,安全漏洞频发——黑客利用工具漏洞窃取敏感信息,导致数据泄露。道德上,它挑战社交信任:克隆好友可能用于欺诈或骚扰,破坏人际关系。技术进步与监管滞后形成矛盾,行业亟需建立伦理框架。例如,欧盟已提议对AI驱动的克隆工具实施严格审查,确保透明度和用户控制。同时,技术本身的局限性,如无法复制实时互动,也制约其普及。

趋势显示,克隆好友技术正朝着AI集成和规范化发展。AI算法能优化数据迁移,预测用户偏好,使克隆更智能。市场调研预计,2025年全球社交克隆工具市场规模将达20亿美元,企业级应用增长最快。然而,监管趋严——各国政府加强数据本地化要求,工具需适配不同法律环境。未来,区块链技术可能引入,通过去中心化存储增强安全性和透明度。但趋势的核心是:技术必须服务于人,而非反噬。开发者应优先考虑用户福祉,避免沦为“神器”噱头。

面对“哪个卡能克隆好友”的诱惑,我们需理性评估其利弊。工具本身是双刃剑——它革新社交管理,但滥用则侵蚀信任。建议用户选择合规产品,优先考虑隐私保护功能;行业应推动标准制定,确保技术伦理化。最终,克隆好友的价值不在于复制,而在于赋能创新,让社交更高效、更安全。在数字时代,我们追求的不是“神器”,而是负责任的技术演进。