卡盟网作为虚拟商品交易的重要平台,涵盖游戏充值、软件授权、会员服务等多元品类,其便捷性背后潜藏的纠纷风险不容忽视——当消费者遭遇卡密无效、服务缩水、售后推诿等问题时,如何突破投诉壁垒实现有效维权,成为考验平台治理能力与消费者理性维权的双重命题。

虚拟商品的特性决定了投诉的高发性:其一,卡密类商品存在“一次性使用”特性,一旦失效难以追溯原始状态;其二,服务类交易(如代练、会员激活)依赖卖家主观履约,易因标准模糊引发争议;其三,部分卖家利用信息差夸大宣传,导致消费者“货不对板”后发现维权成本过高。这些困扰在卡盟网购物中并非个例,据非正式统计,虚拟商品交易纠纷中,“商品无法使用”占比达42%,“售后服务缺失”占35%,两者合计超七成,凸显了建立有效投诉机制的紧迫性。

有效投诉的核心在于“用规则对抗规则”。消费者需首先明确卡盟网的《用户协议》与《虚拟商品管理规范》,其中对“商品描述不符”“未按约定履约”等情形的界定、投诉时效(通常为订单完成后7-15天)、举证责任(消费者需提供订单截图、沟通记录、商品失效证明等)有明确规定。例如,若购买的游戏卡密无法激活,需同步提供平台官方激活失败的截图与卖家承诺的“终身可用”的宣传页对比,形成完整的证据链;若遭遇会员服务缩水,则需保留卖家承诺的服务清单与实际未履约的记录,避免仅凭口头描述发起投诉,否则易因证据不足被平台驳回。

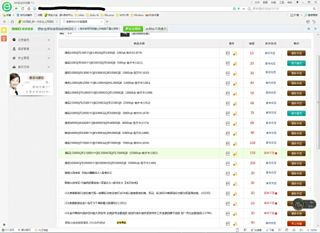

投诉路径需遵循“先平台后第三方”的层级原则。第一步,通过卡盟网内置的“投诉中心”提交申诉,详细描述问题经过并上传证据,注意选择“商品质量问题”或“虚假发货”等精准分类,避免笼统表述;第二步,若平台在承诺时限内(通常48小时)未响应或处理结果不公,可向平台所在地的市场监督管理局(通过12315平台)或消费者协会投诉,此时需将卡盟网的交易记录与投诉处理截图一并提交;第三步,针对涉及金额较大(如超过5000元)或存在诈骗嫌疑的情况,可保留证据并向公安机关报案,特别是当卖家存在“空卖卡密”“收款后拉黑”等恶意行为时,刑事自诉可能成为更有效的维权手段。值得注意的是,部分卡盟网平台设有“先行赔付基金”,对经核实的恶意卖家,可申请由基金先行垫付退款,这一机制需消费者主动了解并善用。

当前投诉体系仍存在两大痛点:一是平台对“虚拟商品有效性”的认定标准模糊,部分以“网络波动”“用户操作不当”为由推责;二是小额纠纷(如10元以内的卡密失效)因维权成本高而被消费者放弃,纵容卖家“小额违约”。未来,随着《电子商务法》对虚拟商品交易的进一步规范,卡盟网需建立“争议第三方鉴定机制”(如联合游戏厂商验证卡密真伪),同时引入“信用惩戒体系”,对多次违规卖家实施永久封禁,才能从根本上降低投诉率。

卡盟网购物中的有效投诉,不仅是消费者维护权益的手段,更是倒逼平台完善治理、净化虚拟商品生态的催化剂。消费者需以“规则为盾、证据为矛”,卖家当以“诚信立身、履约为本”,唯有双方在契约精神下良性互动,才能让卡盟网从“纠纷高发地”蜕变为“虚拟商品交易信任枢纽”。