在内容流量争夺白热化的当下,“水军刷赞”已成为部分创作者和商家的“捷径诱惑”——通过付费购买虚假点赞量,快速提升内容热度,试图撬动平台算法推荐,吸引更多自然流量。但这条看似高效的路径,实则暗藏多重陷阱,从长期价值、平台规则、用户信任等维度综合判断,水军刷赞并不可行。

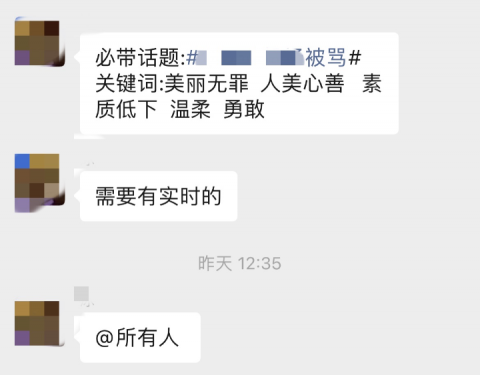

水军刷赞的核心逻辑是通过“数据造假”制造内容“繁荣假象”。具体而言,黑产团队利用机器程序控制大量“僵尸账号”,或组织兼职用户批量点击点赞按钮,在短时间内将内容的点赞数从零拉升至数万甚至数十万。这种操作在短视频、电商种草、社交媒体等领域尤为常见,商家希望通过虚假的“高赞”标签传递“优质内容”信号,诱导普通用户产生“从众心理”,从而提升点击率和转化率。然而,这种“数据泡沫”的本质是自欺欺人——它脱离了内容与用户之间的真实连接,更像是在沙滩上建城堡,看似宏伟,实则一推即倒。

短期来看,水军刷赞或许能带来“虚假繁荣”,但长期风险远大于收益。平台算法的智能识别能力早已今非昔比,以抖音、小红书为例,其推荐系统已形成“内容质量-用户反馈-行为数据”的多维评估模型。刷赞行为往往伴随异常数据特征:点赞时间集中在深夜或凌晨、点赞账号无历史互动记录、点赞后立即取消关注等。这些异常信号会触发风控机制,轻则对内容进行“限流处理”(降低推荐量),重则直接封禁账号,且平台会记录违规行为,影响后续商业合作。更关键的是,一旦账号被贴上“数据造假”标签,其在平台生态中的信用度将永久受损,即使后续发布优质内容,也难以获得公平的流量分配。

用户信任是内容创作的基石,而水军刷赞正在系统性地侵蚀这一基石。现代互联网用户对“虚假数据”的敏感度越来越高,一个点赞量高达10万但评论区寥寥无几的内容,或是一个粉丝百万却互动量极低的账号,很容易被用户识别为“刷出来的数据”。这种信任崩塌一旦发生,不仅会导致用户流失,更会形成负面口碑传播——在社交媒体时代,用户的“差评”传播效率远高于“好评”。品牌若依赖水军刷赞打造“虚假热度”,最终只会沦为用户口中的“割韭菜”典型,失去长期发展的可能性。

从商业逻辑看,水军刷赞的投入产出比极低。假设一个商家花费1万元购买10万点赞,看似提升了内容热度,但这些虚假点赞无法转化为真实消费行为。电商平台的数据分析显示,通过刷赞获得的流量,其转化率往往不足自然流量的1/10——用户点击后发现内容与实际不符,会立刻跳出,导致“跳出率”飙升,反而进一步拉低平台对内容质量的评分。此外,部分平台会对“虚假互动”进行反向处罚,例如扣除账号信用分、限制广告投放权限,甚至要求商家赔偿因虚假数据带来的用户损失,最终得不偿失。

真正可持续的内容增长,必须回归“价值创造”的本质。与其将预算投入水军刷赞,不如通过合规方式提升内容质量:深耕垂直领域,输出解决用户痛点的干货内容;优化标题和封面设计,提升用户点击意愿;积极回复评论、引导用户互动,构建忠实粉丝社群。平台也提供了合规的流量扶持工具,如抖音的“DOU+定向投放”、小红书的“薯条推广”,这些工具通过算法精准匹配目标用户,虽然需要一定成本,但能带来真实的流量增长和用户沉淀。此外,与达人合作、发起用户参与活动等运营策略,也能在遵守规则的前提下,自然提升内容热度。

水军刷赞的不可行性,本质是互联网生态“去伪存真”的必然结果。随着平台监管趋严、用户辨识能力提升、算法技术迭代,数据造假的空间被不断压缩。内容创作者和商家必须清醒认识到:互联网的流量逻辑正在从“流量至上”转向“价值至上”,只有那些真正能为用户提供价值的内容,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。试图通过水军刷赞走捷径,无异于饮鸩止渴,最终只会被健康的内容生态所淘汰。