在青少年社交生态中,“男孩子用什么软件刷赞”已成为一个不可忽视的现象。当朋友圈的点赞数成为衡量内容价值的隐形标尺,当短视频平台的流量算法与社交认可深度绑定,一群年轻男性开始通过各类工具追逐虚拟的“点赞繁荣”——这背后不仅是技术工具的选择,更是数字时代社交焦虑的缩影。

从功能形态看,当前男孩群体常用的刷赞工具主要分为三类:一是基于社交裂变的“点赞互助群”,这类工具依托微信、QQ等平台,用户通过为他人点赞换取积分,再用积分兑换自己内容的点赞量;二是第三方“一键刷赞APP”,这类应用通常宣称“真实用户互动”,实则通过模拟点击或调用非正规接口实现批量点赞;三是浏览器插件或自动化脚本,针对特定平台开发的“刷赞机器人”,可设定时间、数量自动完成点赞任务。这些工具的操作逻辑高度相似:以“快速见效”为卖点,迎合男孩对社交认可的即时需求。

男孩群体对刷赞工具的依赖,本质上是社交评价体系单一化的产物。在校园社交中,朋友圈的点赞数往往被等同于“受欢迎程度”,短视频的高互动则被视为“有梗”“会创作”的证明。这种评价机制下,部分男孩将刷赞视为“社交捷径”——用虚拟的数字认可填补真实社交能力的不足,或是通过“点赞繁荣”缓解内容创作初期的流量焦虑。值得注意的是,这种需求并非孤立存在:当同龄人在朋友圈晒出“99+”点赞,当热门视频的点赞数以十万计,缺乏“数据支撑”的内容很容易被边缘化,迫使男孩不得不借助工具维持“社交存在感”。

刷赞行为的泛滥,与社交平台的内容分发逻辑密不可分。当前主流平台普遍采用“互动优先”的算法模型,高点赞内容能获得更多曝光,形成“互动越多流量越大”的正反馈循环。这种机制催生了“流量至上”的畸形生态,部分男孩为了快速获得算法青睐,不惜借助刷赞工具制造虚假数据,进一步加剧了内容质量的劣币驱逐良币。更值得警惕的是,部分男孩将“刷赞能力”视为社交能力的体现,甚至在群体中交流“刷赞技巧”,形成不良的攀比风气。

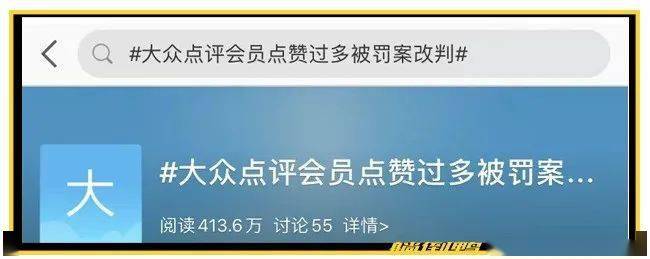

然而,刷赞工具的“便利”背后暗藏多重风险。从数据安全角度看,第三方刷赞APP常要求授权社交账号权限,可能导致个人信息泄露;从社交价值看,长期依赖虚拟点赞会扭曲对真实互动的认知,让男孩陷入“数据依赖”的怪圈,甚至对现实社交产生抵触;更严重的是,部分平台已将刷赞行为纳入违规范围,轻则限流,重则封号,得不偿失。某社交平台2023年发布的《青少年社交行为报告》显示,使用过刷赞工具的青少年中,63%曾遭遇账号异常,78%表示“刷赞后并未获得预期的满足感”。

面对“刷赞”现象的蔓延,与其纠结“用什么软件”,不如重构健康的社交认知。对男孩而言,社交的核心是真诚互动而非数字攀比,内容的价值在于传递思想而非追逐流量。平台方应优化算法逻辑,减少对点赞数的过度依赖,增加对内容深度、原创性的权重;家长和学校则需引导青少年建立多元评价体系,让“被认可”不再局限于虚拟点赞,而是来自真实的能力提升和情感联结。

当数字社交的泡沫逐渐散去,男孩们终将明白:真正的“赞”,不是冰冷的数字,而是真实世界中因真诚、才华或善意而获得的回响。与其在工具的迷宫中追逐虚假繁荣,不如回归社交的本质——用真实的内容连接心灵,用踏实的成长赢得认可。